博文

哈工大杜耘辰等:环境稳定性能优异的中空碳化硅/碳复合微球吸波材料  精选

精选

|

研究背景

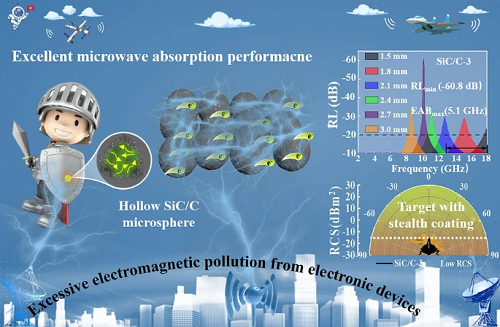

随着电子信息技术的飞速发展, 电磁波吸收材料在电磁防护、隐身设备等军事领域和国防工业中具有重要意义。然而,考虑到当前的电磁吸收材料无论是基于军事隐身还是电子民用目的常被应用于户外,因此,地域、晴雨天气等不可控因素对电磁响应的稳定性产生一定负面的影响。基于此,探索一种兼具出色微波吸收性能和环境稳定性的电磁吸收材料在实际应用时是非常重要的。大量研究表明碳和碳化硅在一些极端环境中其吸波性能均表现的非常稳定,但二者在吸收强度和频带宽度方面均表现出了明显的不足。虽然通过简单复合可以使其微波吸收性能对比单组分材料得到一些提升,但仍无法满足当前对高性能吸波材料的需求,因此,深入开发碳/碳化硅复合材料用于电磁防护具有重要的意义。

Compositional and Hollow Engineering of Silicon Carbide/Carbon Microspheres as High‑Performance Microwave Absorbing Materials with Good Environmental Tolerance

Lixue Gai, Yahui Wang*, Pan Wang, Shuping Yu, Yongzheng Chen, Xijiang Han, Ping Xu, Yunchen Du*

Nano-Micro Letters (2024)16: 167

https://doi.org/10.1007/s40820-024-01369-6

本文亮点

1. 通过同步实施组成和结构工程成功制备出了具有可控组分的中空SiC/C复合微球吸波材料,实现了对复合材料的电磁特性优化。

2. 中空SiC/C复合微球得最佳的吸收带宽和反射损耗强度值可分别达到5.1 GHz和-60.8 dB,此外,出色的环境稳定性和雷达隐身特性也使其具备了良好的应用前景。

3. 电磁波吸收机理表明,以电导损耗和极化损耗为主的强衰减特性和良好的阻抗匹配特性是中空SiC/C复合微球具有优异吸波性能的关键因素。

内容简介

哈工大杜耘辰等以酚醛树脂小球和二氧化硅分别作为内核和外壳层构筑了具有核壳结构的复合微球,利用高温热解过程中的界面反应,自发形成了中空结构,这不仅有利于满足轻量化需求,而且对入射电磁波衰减能力也有明显的促进作用。通过控制二氧化硅壳层厚度,可实现中空SiC/C复合微球的组成调控,进而达到调控复合材料电磁特性的目的。研究结果表明,在组成和结构的协同作用下,SiC/C复合材料可表现出优异的吸波性能,其中最强反射损耗和最宽有效吸收分别为-60.8 dB和5.1 GHz,已经优于以往报道的大多数SiC/C复合材料。雷达散射截面模拟数据也证实SiC/C复合材料的确具有优异的雷达隐身性能。此外,采用不同的温度和酸碱环境对SiC/C复合材料进行处理以模拟各种恶劣的自然环境,结果表明复合材料的吸波性能在处理前后并未发生明显变化,说明中空SiC/C微球具有良好的实际应用前景。

图文导读

I SiC/C复合材料的结构和组分表征

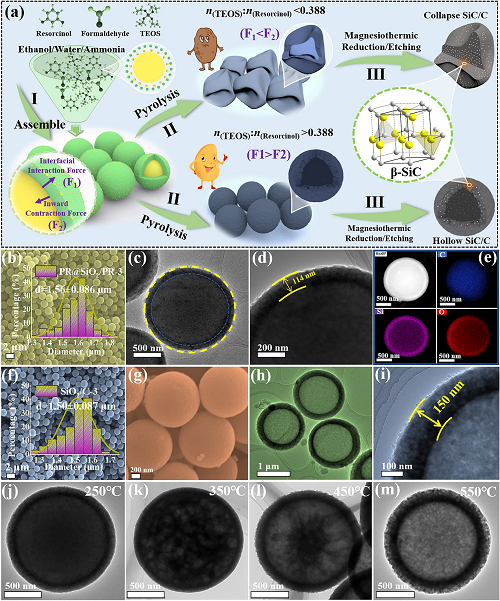

图1a是通过异质界面抗收缩策略制备的SiC/C样品的合成示意图。首先,间苯二酚和甲醛被依次分散在碱性乙醇水溶液中,生成酚醛树脂(PR)微球。接着向上述溶液中加入TEOS,水解后的二氧化硅低聚物将与剩余的PR低聚物共组装,最终生成核壳结构的PR@SiO₂/PR微球。利用SEM和TEM对其微观结构进行表征,可以看出制备PR@SiO₂/PR微球尺寸分布均匀,平均直径为1.56±0.086微米,具有明显的核壳结构且外壳层壁厚约为114 nm(图1a-c)。另外,从TEM Mapping图也可以看出Si和O主要分布在外壳层,而C则主要分布在内核层,再次证明PR@SiO₂/PR的核壳结构(图1d)。第一步热解之后发现产物SiO₂/C-3微球尺寸出现一定的收缩(平均直径=1.50±0.087微米),但仍维持规则的球形,TEM图片也表明内部已经形成了中空结构,对比前躯体PR@SiO₂/PR,其壳层厚度出现明显增加(约为150 nm),这主要是由于内部的PR球在热解的过程中向外扩散导致的(图1e-h)。为了探究内部中空结构形成的过程,通过TEM对不同热解温度下的产物进行表征来获取内部微观结构的演变过程。当热解温度为250℃时,其内部结构与PR@SiO₂/PR保持一致,说明核与壳异质界面间的收缩过程尚未触发(图1i)。当温度继续升高到350℃时,观察到核与壳之间的边界不再像最初那样致密,其内部区域出现了许多大小不等的孔隙(图1j)。随着温度进一步升高至450℃,内部的PR球持续分解,小孔隙逐渐聚集成较大的孔洞(图1k)。当温度达到550℃时,内部中空结构完全形成且仍能维持规则的球形,无明显的坍塌碎裂现象(图1k)。这些结果表明,中空SiO₂/C微球的形成遵循异质界面抗收缩机制,这也解释了其外壳厚度增加的原因。

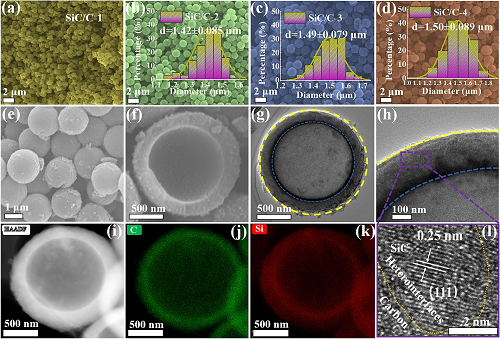

由于SiO₂/C微球具有良好的化学均一性,因此SiO₂与C在第二步镁热还原反应中可以充分接触,这可以确保SiC纳米晶粒在碳壳层的生成。值得注意的是,除了SiC/C-1样品之外,所获得的其他最终产物SiC/C的微观形貌均与其相应的SiO₂/C非常相似,且直径统计分布结果也表明它们的平均直径没有明显变化(图2a-d)。另外,破碎SiC/C-3微球的SEM和TEM图片均表明,即使在镁热反应之后,也很好地继承了SiO₂/C-3的中空结构(图2e-h)。根据HRTEM中测得的晶格条纹间距(0.25 nm)可知其对应于具有典型立方结构的β-SiC的(111)晶面(图21)。另外,TEM Mapping结果也很好的证实了C和Si元素在SiC/C中的均匀分布(图2i-k)。

图1. (a) SiC/C的制备流程图。(b) PR@SiO₂/PR的SEM图片,(c,d) PR@SiO₂/PR的TEM图片,(e) PR@SiO₂/PR的TEM Mapping图,(f,g) SiO₂/C的SEM图片,(h,i) SiO₂/C的TEM图片和(j-m)不同温度下SiO₂/C的TEM图片。

图2. 不同TEOS用量得到SiC/C复合微球的微观结构表征。(a) SiC/C-1、(b) SiC/C-2、(c,e,f) SiC/C-3和(d) SiC/C-4的SEM图片,(g,h) SiC/C-3的TEM图片,(i-k) SiC/C-3的TEM Mapping图,(l) SiC/C-3的HRTEM图片。

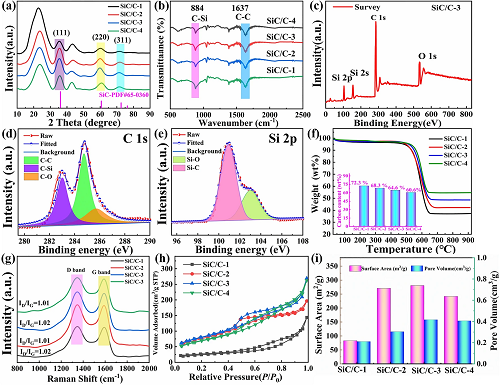

利用XRD图谱研究了不同样品的晶体结构和相的演变,如图3a所示。从图中可以看出,SiC/C在2θ=35.4°、60.3°和71.9°处出现了三个特征衍射峰,这分别对应于β-SiC的(111)、(220)和(311)晶面,表明镁热还原反应确实诱导了SiC纳米粒子的生成。值得注意的是,最终的SiC/C中在23.2°和44.0°的仍然存在归属于无定形碳基质衍射峰,这表明镁热反应对碳壳影响较小,也解释了为什么SiC/C-2、SiC/C-3和SiC/C-4能很好地保持其形态和结构。FT-IR和XPS也被用于表征SiC/C的化学键信息,从图中可以观察到在波长为884和1637 cm⁻1处存在两个典型的吸收峰,它们分别是属于拉伸模式的Si-C键和C-C键,这再次证明了SiC纳米粒子的生成(图3b)。XPS谱图中的出现了分别归属于O 1s、C 1s和Si 2p的衍射峰。C 1s的精细谱结果中出现了属于C-Si (282.9 eV)、C-C (284.6 eV)和C-O (285.7 eV)键的衍射峰。样品中对应的Si 2p精细谱结果不仅证实了Si-C键的存在,其中也存在的Si-O键,这揭示了在SiC/C表面的SiC纳米粒子可能出现了部分氧化(图3c-e)。TG结果表明所有样品在温度为25-490 °C之间都表现出非常相似的变化趋势,样品的重量略有下降(小于5%)。而在490-650°C的温度范围内,样品的重量急剧下降。前期重量的轻微下降主要是归因于内部物理吸收水和表面官能团的去除,而随后剧烈的重量下降是由碳组分的燃烧引起的。因此,通过TG曲线可计算得到SiC/C-1、SiC/C-2、SiC/C-3和SiC/C-4的理论含碳量分别为72.3%、68.3%、64.6%和60.6%。以上结果有力地证实了组成和中空工程在SiC/C中的成功应用(图3f)。Raman谱图可以用于揭示SiC/C中碳组分之间碳原子键合状态的差异,即相对石墨化程度。从图中可以看出,所有SiC/C样品在1350和1580 cm⁻1处都出现了两个吸收峰,分别对应于碳原子无序排列的D带和仅在sp2位点产生的G带,从图中可以看出,这四个样品具有非常接近的ID/IG值(图3g)。这一现象证明这些样品中碳组分的相对石墨化程度非常相似,因此组成和结构的变化是导致其介电性能不同的主要原因。从SiC/C的吸/脱附等温线可以看出,SiC/C-1的N₂吸收量明显小于其他样品,显然,这是由于SiC/C-1的结构崩塌导致了孔隙率降低。因此,其比表面积(SBET)和总孔隙体积(Vₜ)也小于SiC/C-2、SiC/C-3和SiC/C-4(图3h,i)。

图3.(a) SiC/C的XRD谱图,(b) SiC/C的FT-IR谱图,(c-e) SiC/C的XPS谱图,(f) SiC/C的TG曲线,(g) SiC/C的Raman谱图,(h,i) SiC/C的BET数据。

II SiC/C的微波吸收性能和环境稳定性分析

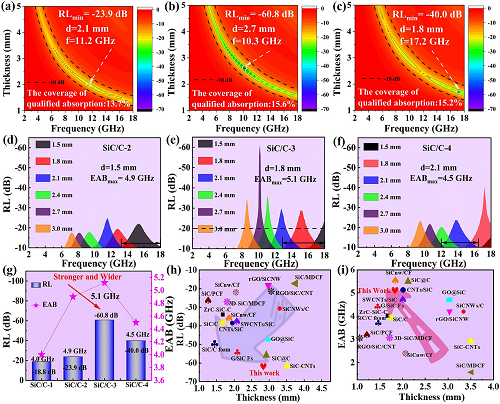

根据传输线理论计算得到样品的吸波性能,如图所示,SiC/C-2、SiC/C-3和SiC/C-4的RLₘᵢₙ和EABₘₐₓ分别为-23.9 dB/4.9 GHz,-60.8 dB/5.1 GHz,-40.0 dB/4.5 GHz。通过以上数据可以看出,SiC/C-3这个样品由于同时具有出色的阻抗匹配和强衰减特性,因此具有最佳的吸波性能(图4a-g),同时,对比同类相关的SiC/C基复合吸波材料可以看出SiC/C-3在吸收损耗强度值和吸收带宽均具有明显的优势,因此满足强吸收和宽频吸收特性(图4h,i)。

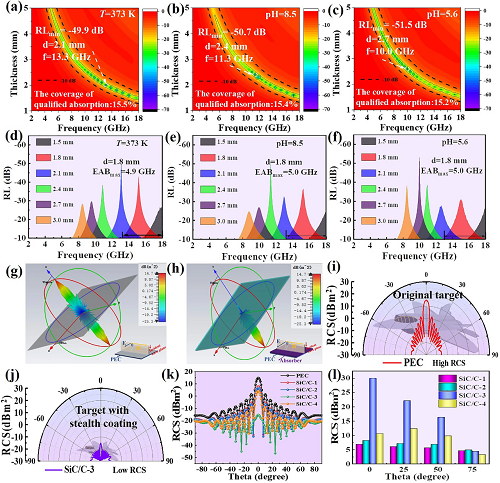

此外,为了验证SiC/C-3的环境稳定性,将其分别放在模拟恶劣自然环境(T=273 K、pH=8.5/5.6)的条件下分别处理120 h。根据最终获得的吸波性能结果可以看出,对比处理之前的样品,处理之后的有效吸收带宽和反射损耗强度值仍然可以保持稳定,这表明制备的中空SiC/C-3具有出色的环境稳定性(图5a-f)。另外,雷达隐身特性也是反映样品吸波性能的一个重要参考指标。因此,通过CST软件对样品SiC/C-3减小的雷达横截面积(RCS)进行了模拟计算,根据得到的RCS数据可以看出,对比单独的金属板PEC,包覆有样品SiC/C-3的PEC的雷达波散射信号明显降低。而且,计算得到的RCS值也表明在θ=0时,RCS值最大值可达到-29 dBm2,这充分证明了样品SiC/C-3具有较好的雷达隐身效果(图5g-l)。

图4. (a) SiC/C-2、(b) SiC/C-3和(c) SiC/C-4的2D RL图,(d) SiC/C-2、(e) SiC/C-3和(f) SiC/C-4在给定吸收厚度下RL低于-10 dB的曲线,(g) 最佳厚度下样品的RLₘᵢₙ和EABₘₐₓ的值,(h,i) 与碳化硅/碳相关的吸波材料的RLₘᵢₙ值和EABₘₐₓ的对比图。

图5. (a) T=373 K、(b) pH=8.5和(c) pH=5.6时的2D RL图,(d) T=373 K、(e) pH=8.5和(f) pH=5.6时在给定吸收厚度下RL低于-10 dB的曲线,(g-j) 单独的PEC板以及涂覆SiC/C-3样品的3D雷达波散射信号,(k,l) 单独的PEC和涂覆不同SiC/C样品的RCS曲线和减少值。

III 总结

通过异质界面抗收缩策略成功合成了组成可控的中空SiC/C复合材料。TEOS/间苯二酚的摩尔比不仅对中空结构的形成起着至关重要的作用,而且还可以调节组分含量。结果表明,同步实施组成和中空工程是优化电磁性能和实现强微波吸收性能的高效方法。特别是对于SiC纳米颗粒含量为35.4%的样品,其RLₘᵢₙ值和EABₘₐₓ分别可达-60.8 dB和5.1 GHz。吸波机理的研究表明,样品内部的电导损耗、界面极化和偶极化以及中空结构共同使其具有出色的微波吸收性能。此外,环境耐受性测试和RCS模拟结果表明,好的环境稳定性和雷达隐身特性也使其具有良好的应用前景。

作者简介

杜耘辰

本文通讯作者

哈尔滨工业大学 教授

▍主要研究领域

碳纳米复合材料的设计合成,主要应用于高性能吸波材料、高级氧化多相催化、光热蒸发等领域。

▍个人简介

在吉林大学获得学士、硕士和博士学位,在德国德国马普学会弗里茨·哈伯研究所进行联合培养,现为哈尔滨工业大学教授(长聘)/博士生导师/国家级化学实验教学示范中心主任,入选科睿唯安2022和2023年度全球“高被引科学家”。担任《矿物冶金与材料学报(英文版)》第二届青年编委, 《信息对抗技术》首届青年编委,内蒙古自治区军民融合发展智库专家。主要从事碳基功能材料的设计合成及其在电磁吸收、光热转换和环境催化等领域的应用研究。先后主持国家自然科学基金、国家部委基金、黑龙江省自然科学基金等十余项课题,在Nano-Micro Lett.、Appl. Catal. B、Small、J. Mater. Chem. A等国际期刊发表论文180余篇,总他引超14000次,高被引论文24篇。获得黑龙江省自然科学一等奖2项(2019年和2021年)、黑龙江省高等教育教学成果一等奖1项、黑龙江省高等教育教学成果一等奖1项(2020年)等荣誉。

▍Email:yunchendu@hit.edu.cn

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2022JCR影响因子为 26.6,学科排名Q1区前5%,期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

https://blog.sciencenet.cn/blog-3411509-1436565.html

上一篇:NML文章集锦| 锂硫电池综述

下一篇:NML文章集锦| 锂硫电池文章