博文

超导材料简介  精选

精选

||

超导材料简介

【注】本文刊载于《现代物理知识》2024年4期“超导材料及其应用专栏”。此为文章原文全文。

详情请见:https://mp.weixin.qq.com/s/jnSnDzFGjsMMYR2_9EeEWA

https://mp.weixin.qq.com/s/VTK47SNhGXialQ-vXB1EJA

超导是凝聚态物质中首个发现的宏观量子现象,对基础科学和应用研究都有巨大的意义。超导材料具备独特的绝对零电阻、完全抗磁性和磁通量子化等性质,在能源电力、交通运输、医疗健康、保密通讯、高效计算、基础科研等各领域都有不可替代的关键应用[1]。在超导研究的百余年历史上,科学家们先后发现数万种超导材料,几乎覆盖无机材料中的各类单质和化合物,以及少部分有机导体材料等[2]。近年来,不断有新超导材料涌现,甚至掀起了“室温超导”的探索热潮,超导研究也步入了一个崭新的阶段。在此,本文主要介绍超导的基本性质和各类超导材料,特别是近些年发现的各种新型超导家族。

一、 超导的定义及基本性质

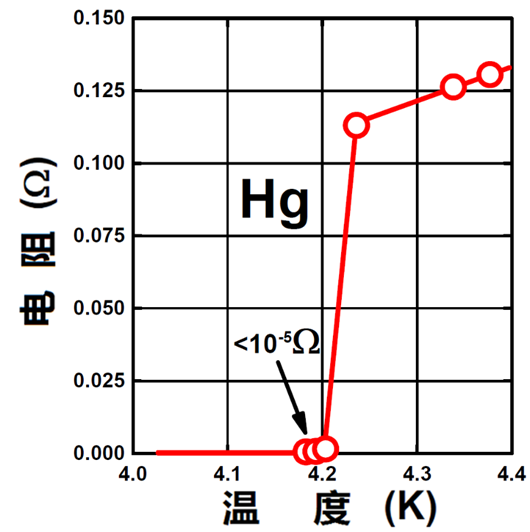

超导现象于1911年被荷兰莱顿大学的海克·卡末林·昂尼斯团队发现,他们测量金属汞在低温下的电阻,发现到4.2 K时突然降低到了10-5Ω(仪器测量最小精度)以下,昂尼斯认为此时汞的电阻彻底消失,实现了“超级导电”的零电阻状态(图1)[3]。昂尼斯也因氦气的成功液化及超导电性的发现而获得1913年的诺贝尔物理学奖[4]。之后,借助低温物理实验手段的迅速发展,人们发现了许多金属单质都具备超导电性,并定义零电阻出现的温度为超导临界温度(Tc)[2]。1933年,德国的迈斯纳和奥森菲尔德发现超导体了的第二个特殊性质——完全抗磁性:处于超导状态下的材料会将体内的磁通线全部排出去,而且与降温和加场的先后顺序无关[5]。超导体的完全抗磁性又被命名为“迈斯纳效应”,相当于其内部产生了一个与外磁场大小相等但方向相反的“负磁场”,也即超导体对外磁场的磁化响应是负的,其

图1 金属汞在4.2K的超导电性[3]

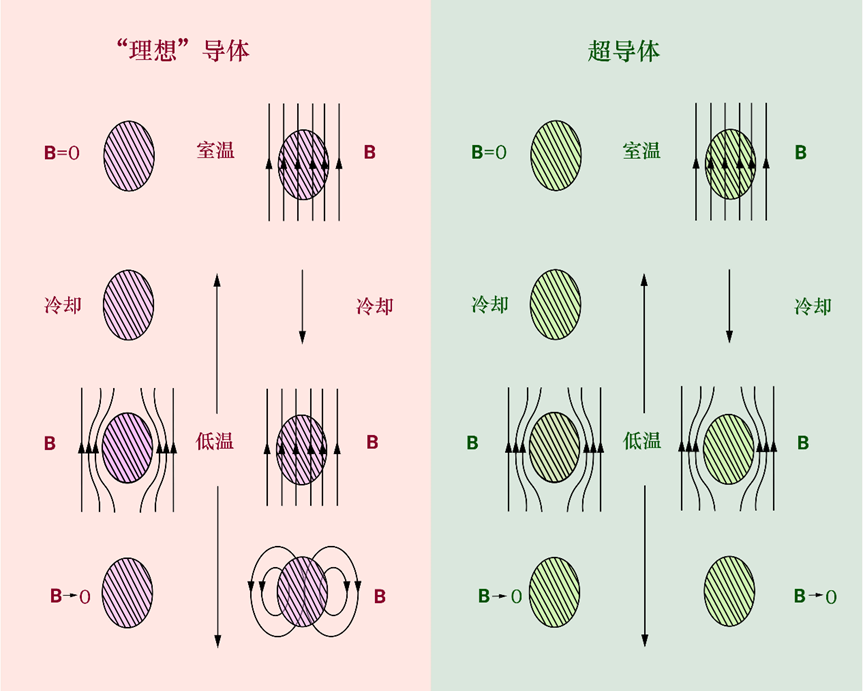

“绝对零电阻”和“完全抗磁性”是超导体特有的电磁特性,判断一个材料是否属于超导体,两者缺一不可。理论上,还可以有“绝对零电阻”但却没有迈斯纳效应的“理想导体”。如果先降温后加磁场,“理想导体”的电阻为零,由于极端趋肤效应的存在,也能出现近-100%的抗磁体积,但是若先加磁场后降温,磁场将依旧能穿透材料内部,并撤掉外磁场之后仍保留在内部。超导体的迈斯纳效应的关键在于完全不依赖于降温和加场的顺序,超导态下材料内部磁感应强度始终为零(图2)[6]。由于实验测量总是存在一定的精度,任何材料都不可能是绝对纯净且完美无瑕的,所以表征超导材料的判据在实际情况下会不太严格。

图2 理想导体与超导体在磁场下的不同行为[6]

历史上,为了证明超导体的电阻为零,人们设计了闭合的超导圆环,通过无接触监测其感应磁场的衰减来判断其电阻率的上限。1914年,昂尼斯等人测得金属Pb超导态下的电阻率上限10-14 Ω·m,这个数值精度在60年代提升到了10-21 Ω·m,而后更精确的实验证明超导体电阻率低于10-24 Ω·m(注意只是上限),这要比传统金属良导体如Cu、Ag、Au等的电阻率(~10-10 Ω·m)还低了十几个数量级[2][7]。如果简单估算超导环中1 A环形电流的衰减时间,就会发现至少要数亿年甚至千亿年才能衰减完,这是为何超导体的电阻可以认为是绝对零值的原因。在实际测量中,一般会采用四电极法测量超导材料的直流电阻,一旦进入电阻为零的超导态,测量的噪声水平应等于仪器的最好精度(比如测得电压值为10-9 V左右),且测量值会忽正忽负(仪器自身无法判断电流方向),与通电电流大小无关。

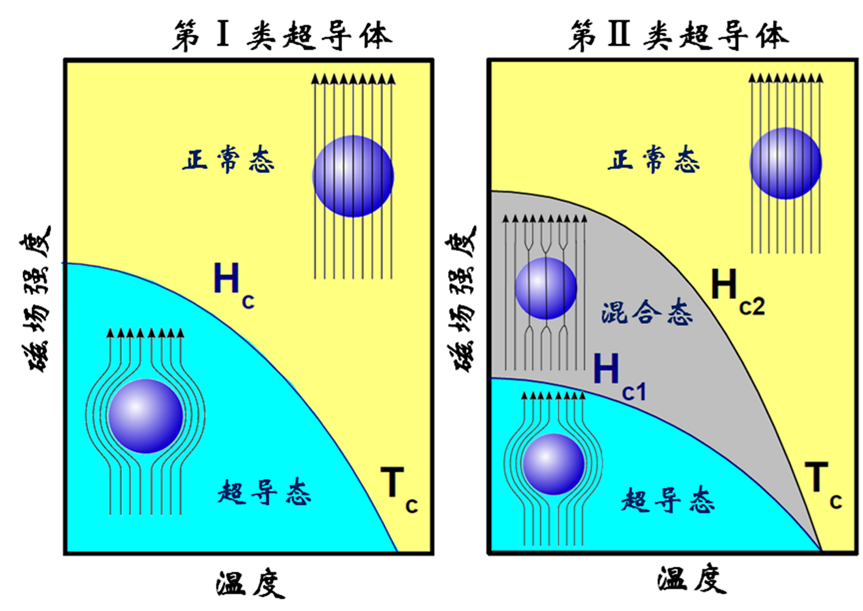

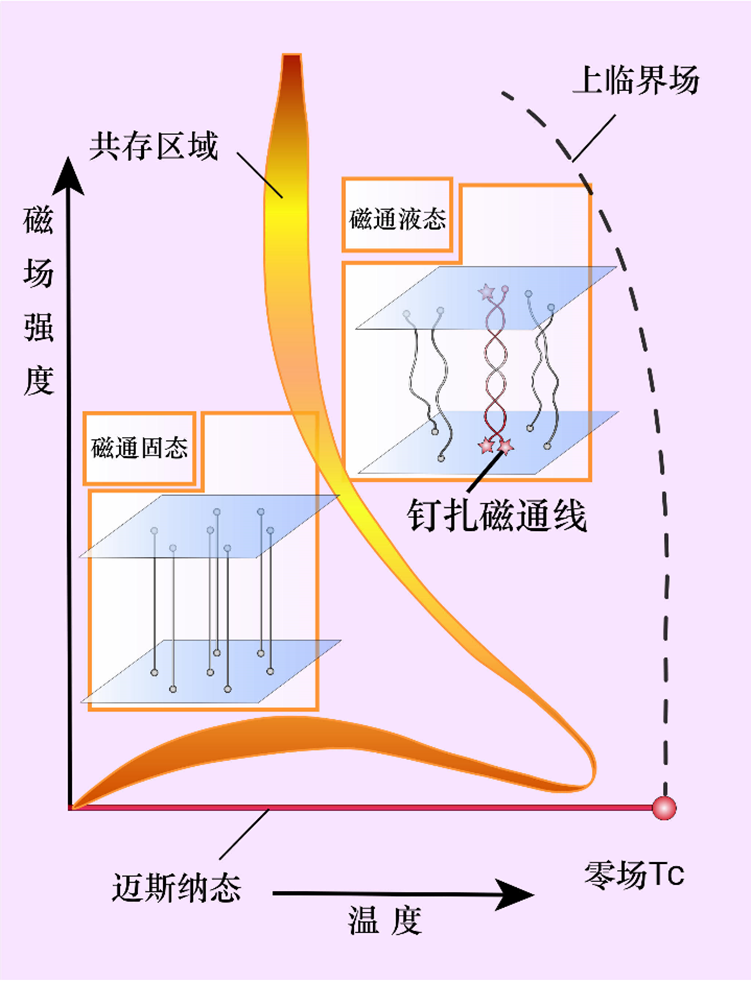

超导体的完全抗磁性也是要远远优异于传统材料的,尽管考虑到实际材料的退磁因子及杂质缺陷的影响,超导体的实测抗磁体积很难达到-100%。一些磁导率低的金属材料如Cu、Ag、Bi、Ti等,由于原子内部电子轨道状态受到磁场的影响,会存在一定的抗磁性,但抗磁体积非常低,约为-0.001%左右。水、金刚石、石墨以及相当多的含苯环有机材料等也具有抗磁性,其中热解石墨具有除超导材料之外的最大抗磁体积,可达-0.04%左右[8]。所以,在实际情况下,如果某新材料的抗磁体积可达-10%以上,又同时出现了零电阻效应,基本可以判断它属于超导体。而且,一旦该材料可以做到接近纯相,那么在尽可能低温下,就会像传统金属合金超导体那样,抗磁体积接近-100%。但是,并不是所有的超导体都可以轻松实现完全抗磁性,仅有“第一类超导体”在Tc之下即进入完全抗磁状态,并且一旦外磁场突破临界磁场,就会把零电阻和完全抗磁性同步破坏掉,恢复为有电阻的正常态。大部分的超导体属于“第二类超导体”,它们具有两个临界磁场:当磁场高于下临界场(Hc1)时,磁通线进入超导体内部,完全抗磁性即被破坏,但零电阻依旧可以依赖短路电流而存在;当磁场进一步增加到上临界场(Hc2)时,磁通线完全覆盖超导体,零电阻才被彻底破坏[2]。区分两类超导体可以通过磁化曲线来判断,后者在场冷(FC)和零场冷(ZFC)两种测量模式下的磁化曲线不重合,甚至差异巨大。换句话说,在第二类超导体中,如果先加磁场后降温,那么磁通线将会进入超导体内部甚至被冻结,导致在低温下抗磁体积远远不到-100%,而如果先降温后加磁场,才可能测量到接近-100%的抗磁信号。这种FC和ZFC截然不同的响应,也是判断超导体磁化特征的方式之一。注意,第二类超导体仅在外磁场低于Hc1时才是超导态,具有完全抗磁的迈斯纳效应,在Hc1与Hc2之间区域称为“混合态”,高于Hc2之后才是有电阻的正常态(图3)。上文我们关于如何区别“理想导体”与超导体的讨论中,外磁场也必须低于Hc1才成立。若要仔细区分两者,可以通过第二类超导体的负响应磁滞回线来判断,其中Hc1和Hc2可能差异非常大。

图3 第一类超导体和第二类超导体的不同磁场响应行为[2]

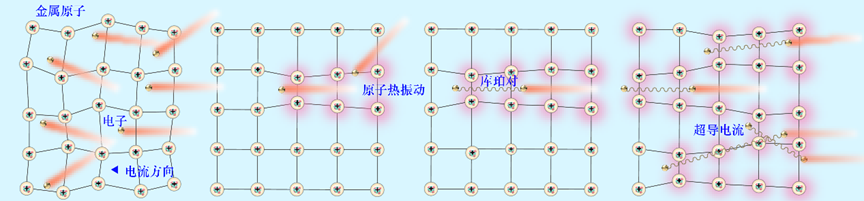

除了“绝对零电阻”和“完全抗磁性”是判断超导电性的基本条件之外,超导现象本质上是材料内部电子体系的热力学二级相变,相变前后的熵差会导致的相变温度Tc附近不连续的比热跃变,亦可作为超导的另一个判据。根据1957年巴丁、库伯、施隶弗提出的BCS超导微观理论,超导相变的本质是材料内部自旋相反、动量相反的电子借助声子振动等媒介实现吸引势下的两两配对(又称“库伯对”),配对后的电子产生相位相干后,整体凝聚成了一个稳定的更低能量的量子态。由于电子对凝聚体具有一个共同相位,可以用一个超导波函数来描述,其尺度已可视为宏观状态,又称之为“宏观量子凝聚态”(图4)[9] [10]。从微观上来看,一对超导电子由于总是保持动量大小相等、方向相反,无论受到何种散射,其中心动量总是保持不变,因此可以“无阻碍”地运动。从宏观上来看,处于量子凝聚态的电子集体其尺度已远远大于原子晶格,在电流形成超流态之后,完全可以“无视”原子晶格造成的障碍实现零电阻效应;而且,由于宏观量子态的存在是受到能隙保护的,外磁场的侵入必须达到足够的能量尺度才能破坏库伯对的相干效应,进一步拆散库伯对,所以在低磁场情况下超导体对外界是完全抗磁的。描述库伯对的空间距离可以用“相干长度”,在传统金属超导体中约为100 nm左右,相当于原子间距的1000倍。也就是说,库伯对实际上远远跨越了原子间距,材料内部实际上是数量众多的库伯对在空间上交织在一起,并在量子层面上存在相位相干,这就是“宏观量子凝聚态”概念的由来[2]。超导是首个发现的宏观量子现象,此外,玻色-爱因斯坦凝聚、量子霍尔效应、液氦超流态等也属于宏观量子现象,是连接宏观与微观的重要桥梁。基于超导电子态的宏观量子效应,1962年约瑟夫森提出了超导体的隧道效应,认为相邻的两个超导体内部电子隧穿之后会发生相位干涉,即便在没有施加电压的情形下就存在隧道电流,而在施加电压之后会出现诸如夫琅禾费衍射那样的电流强度调制[11]。超导隧道效应很快被实验证实,是电子宏观量子态的坚实证据[12]。

图4 BCS超导微观理论的物理图像[2]

图5 超导体在磁场下的穿透深度和相干长度[6]

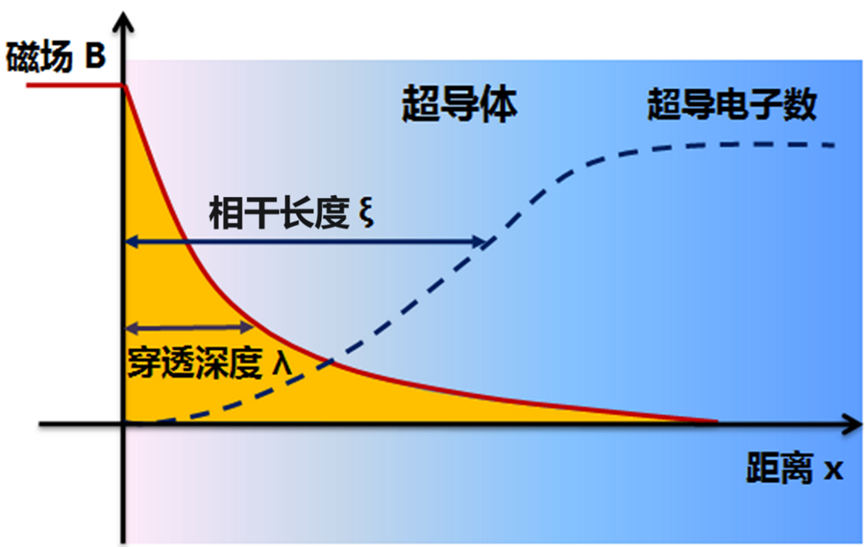

严格意义上来说,处于外磁场下的超导体,磁场还是可以从表面进入到超导体中的,但是磁场强度会迅速指数衰减。伦敦兄弟根据超导现象结合麦克斯韦方程组,提出了描述超导电磁特性的伦敦方程,特别指出可以用“穿透深度”来描述磁场进入超导体表面的距离,金属超导体的伦敦穿透深度大约为100-200 nm。1950年左右,金兹堡和朗道基于超导是热力学二级相变的物理基础,提出了更完整的超导唯象理论——简称“G-L理论”。该理论的两个方程描述了超导相变序参量的热力学特征,重新定义了超导体的相干长度ξ和穿透深度λ,并根据它们的比值(对应界面能的正负号)来判定第一类超导体和第二类超导体[13]。阿布里科索夫通过解特定情况下的G-L方程发现第二类超导体存在一种特殊的“磁通量子化”状态,即在相变附近的磁场进入超导体内部之后,会形成特定形状(如三角排列)的“磁通格子”,每一个磁通格点对应一个“磁通涡旋”,其直径就等于2倍相干长度2ξ[14]。磁通涡旋芯子是有磁场的正常态,整个磁通涡旋被超流电子对围绕而屏蔽,所以磁通涡旋的磁场会在穿透深度λ的特征长度附近逐步衰减到零(图5)。在理想情况下,磁通涡旋也会在外界电磁场的驱动下运动,从而产生能量耗散,电阻并不为零。但由于材料内部缺陷的存在,磁通涡旋往往会被“钉扎”在缺陷附近,因此超流电子依旧可以无损耗地运动,也即零电阻在此时仍然保持(图3)。 随着温度和磁场的变化,超导体内部的磁通涡旋并不会保持一成不变的固态,而是会存在跳跃、蠕动、漂移、甚至雪崩的状态,呈现一系列的磁通涡旋玻璃态、塑性态、液态等(图6)[15][16]。所以,处于混合态下的第二类超导体,其电阻要保持为零的前提是磁通钉扎效应要足够强,否则磁通涡旋的运动仍然会造成系统能量耗散。而且由于磁通运动的复杂性,可能会导致体系出现不可逆的转变,最终全面恢复为有电阻的正常态[17]。

图6 第二类超导体的磁通涡旋态相图[2]

二、 超导材料的种类

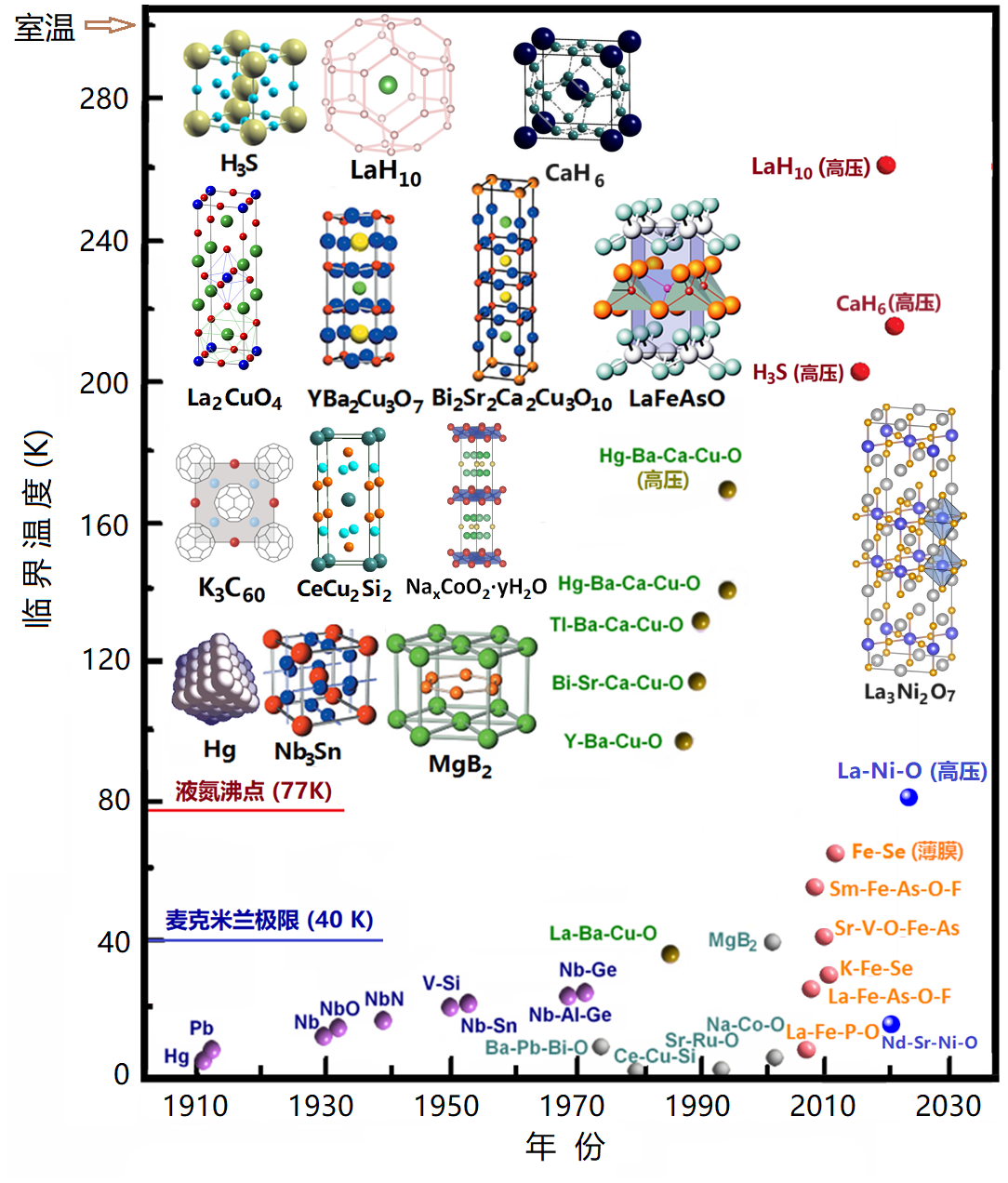

自1911年发现首个超导体以来,目前已有上万个超导体被发现,其化学形态有单质、合金、金属间化合物、氧化物、硫化物等等,几乎涉及无机化合物中的各种类别。部分有机导体在高压下也能呈现超导电性,一些处于特殊结构(如无定形、非晶、二维)下的材料也可能超导[2]。超导材料的分类有多种方式,如上文所述,依据其磁场响应特性,可以划分为第一类超导体和第二类超导体,也有细分为第1.5类超导体或第3类超导体的;依据超导体是否可以被常规的BCS理论(基于电子-声子耦合配对的库伯对相干凝聚)所描述,可以分为“常规超导体”和“非常规超导体”,非常规超导体的微观机理目前尚不清楚,是凝聚态物理前沿的重大挑战难题;依据常压下超导体临界温度是否可以突破40 K的“麦克米兰极限”,可以分为“低温超导体”和“高温超导体”。目前,常压下的高温超导体有两大家族:铜氧化物和铁基超导体,其中铜氧化物的Tc在常压下即可突破液氮温度(77 K);高压下,除了铜氧化物之外,还有氢化物和镍基超导体可以突破液氮温度,但考虑到高压条件并不具有足够的实用化价值,它们尚不属于公认的“高温超导体”(图7)[18]。以下,我们简要介绍各种不同化合物形式的超导材料。

图7 典型的超导体的发现年代及其临界温度,插图为代表性体系的晶体结构[19]

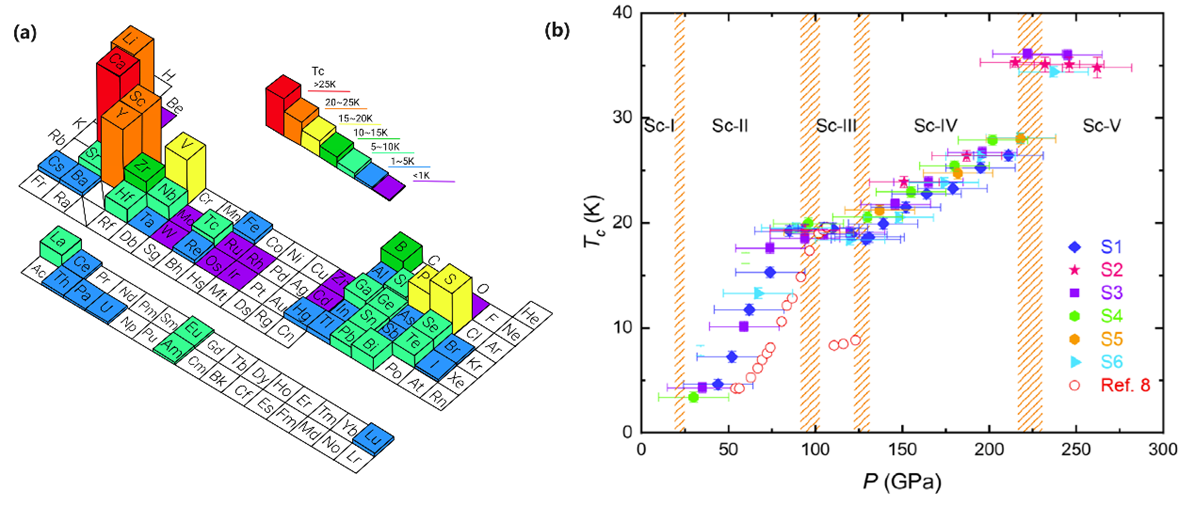

元素单质超导体。继第一个超导体金属汞被发现之后,人们陆续在元素周期表中找到了若干金属元素单质超导体。典型的超导金属有Li、Be、Al、Ti、V、Zn、Ga、In、Sn、Pb、Bi等,其中Nb为常压下临界温度最高的超导体(Tc =9 K)(图8(a))。借助高压环境,人们又陆续发现诸如Si、P、S、Ge、As、Se等非金属单质也能出现超导。高压对超导Tc的效应不一定是提升,也可能反而降低。经过漫长的探索,人们发现一些金属元素超导体的Tc可以在高压下进一步提升[2][20],其中Ca单质在16 GPa下Tc =25 K,Ti单质在248 GPa下Tc =26 K,目前最高记录为Sc单质,在260-280 GPa下Tc =36 K (图8(b))[21] [22]。元素超导体绝大多数属于常规超导体,根据强耦合条件下的BCS理论,高压下的金属氢有可能实现室温超导(Tc >300 K),但需要的压力可能在500 GPa左右,几乎是金刚石对顶砧静水压的极限值,实验挑战巨大,至今没有公认的成功案例。

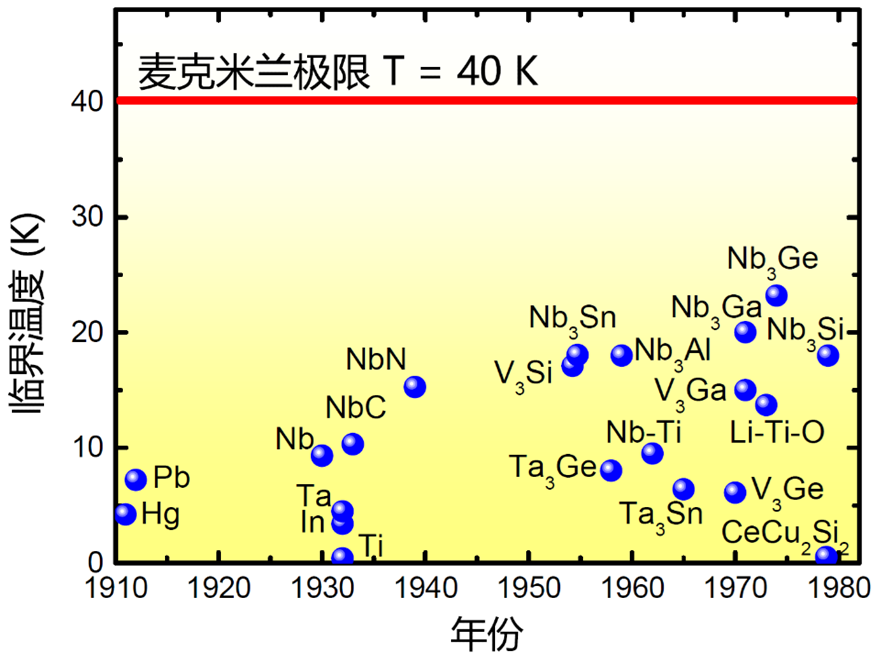

金属合金超导体。金属Nb在常压下Tc =9 K,其相关合金及化合物的Tc有可能进一步提升,如NbO、NbC、NbN都是超导体[6]。而一系列具有所谓A15相的Nb3Al (Tc =18.8 K)、Nb3Ga (Tc =20.3 K),Nb3Si (Tc =18 K),Nb3Ge (Tc =23.2 K)等材料的Tc已在20 K左右,它们最早被马蒂亚斯称为“高温超导体”[20]。后来,麦克米兰等人依据强耦合的BCS理论,结合当时的一系列实验观测数据,给出了一个超导临界温度的经验公式。他认为常规超导体的临界温度不可能超过40 K,这就是所谓“麦克米兰极限” [2]。麦克米兰极限并非是一个严格的理论值,原则上除了借助高压之外,在某些情况下,常规超导体也是有可能突破40 K的。十分值得深思的是,目前为止发现的常规超导体在常压下的Tc都低于40 K(图9)[2]。正是如此,后人才把40 K作为“高温超导”的门槛,常压下具备突破40 K可能性的材料体系即称之为“高温超导体”[23]。

图8 (a)元素单质超导体及其高压下的临界温度[2](b)金属钪在高压下的临界温度

图9 常见的金属单质和合金超导体及麦克米兰极限(T=40 K) [2]

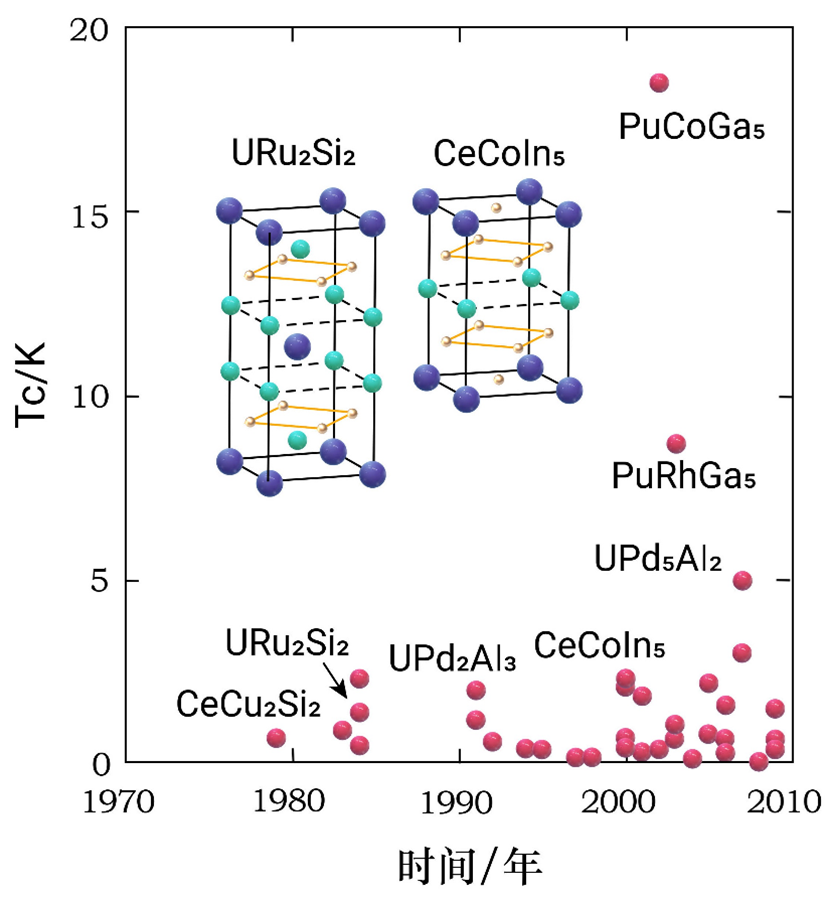

重费米子超导体。在一些含有稀土重离子的金属合金或金属间化合物中,负责载流的电子的有效质量非常大,甚至是自由电子质量的1000倍以上,它们被统称为“重费米子材料”[24]。1979年,德国科学家Frank Steglich 在重费米子材料CeCu2Si2中发现了0.5 K超导电性。随后,人们发现了多个系列的重费米子超导体,它们含有Ce、Pr、Yb、U、Np、Pu等稀土金属元素,且需要借助高压来实现超导,大部分Tc都在1 K以下,少量在2~10 K之间,仅有PuCoGa5的Tc=18.5 K(图10)[2]。尽管重费米子超导体的Tc都非常低,但它们是首个被认定为“非常规超导体”的家族。其中复杂的磁性相互作用和载流子的局域-巡游双重特征,导致材料的超导特性并不能用常规的BCS理论来描述[25]。

图10 典型的重费米子超导体发现年代及其临界温度[2]

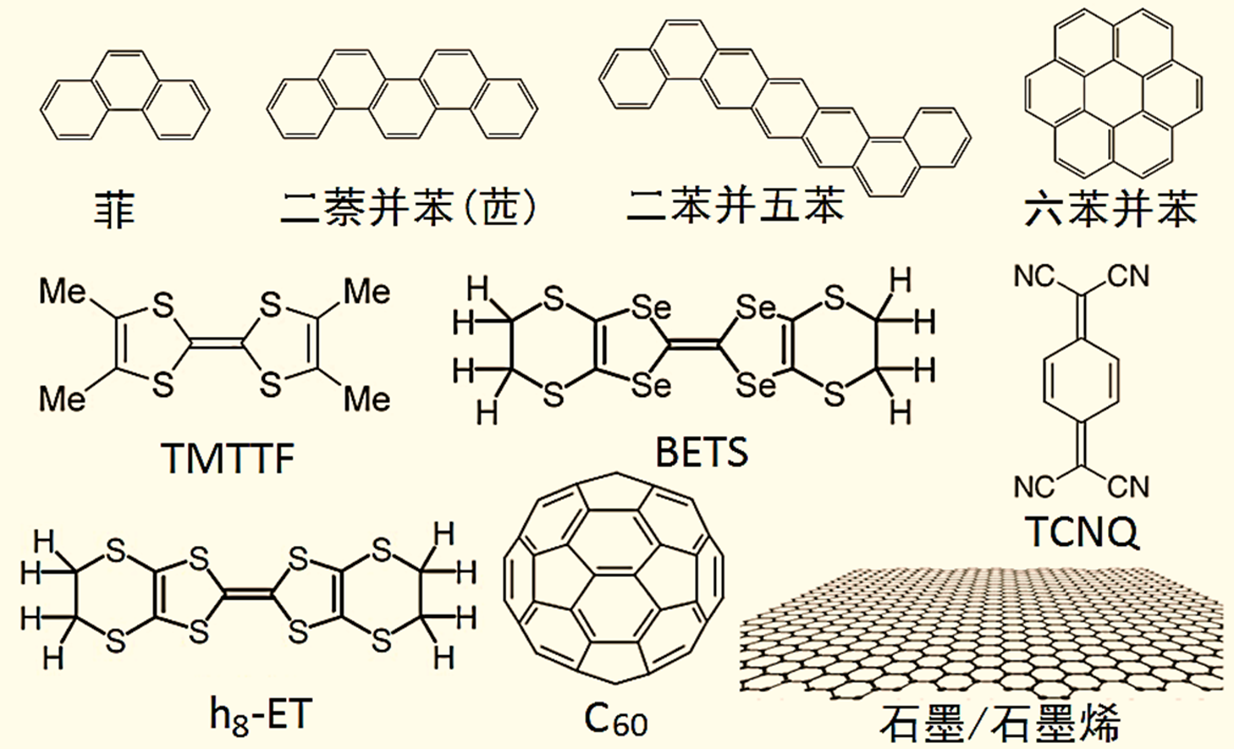

图11 典型的有机超导及其分子结构[2]

有机超导体。在寻找有机导体的过程中,丹麦科学家Klaus Bechgaard 于1980年左右发现了首个有机超导体(TMTSF)2PF6,Tc=0.9 K,需要压力为1.2 GPa[26]。这一系列的有机超导家族统称为“Bechgaard盐”,它们与其他几个系列的低维有机超导体归类为“施主有机超导体”,即导电电子由材料本身提供。另一大类有机超导体则称为“受主超导体”,主要是一些富勒烯(C60)为结构单元的晶体和具有苯环结构的材料,它们需要通过掺杂碱金属或碱土金属来获得导电电子,并在高压下呈现超导电性[27]。如Rb3C60 (Tc =29 K)、RbCs2C60 (Tc =33 K)、K5C60 (Tc =8.4 K)、Sr6C60 (Tc =6.8 K)、Cs3C60 (Tc =38 K)、CaC6 (Tc =11.5 K)、YbC6 (Tc =6.5 K)、菲(Tc =5 K)、苉(Tc =18 K)、二苯并五苯(Tc =33 K)等。石墨或石墨烯在碱金属掺杂条件下也可以出现超导电性(Tc < 10 K) (图11)[2]。2008年,曹原等人发现双层扭角石墨烯在1.1°魔角下会有1 K左右的超导电性,启发人们在众多准二维扭角结构中寻找到了更多的超导现象[28]。有机超导体部分属于常规超导体(如富勒烯体系),也有少量被怀疑是非常规超导体(如扭角石墨烯等),因为这些体系样品很难获得或不太稳定,相关的机理研究比较困难。

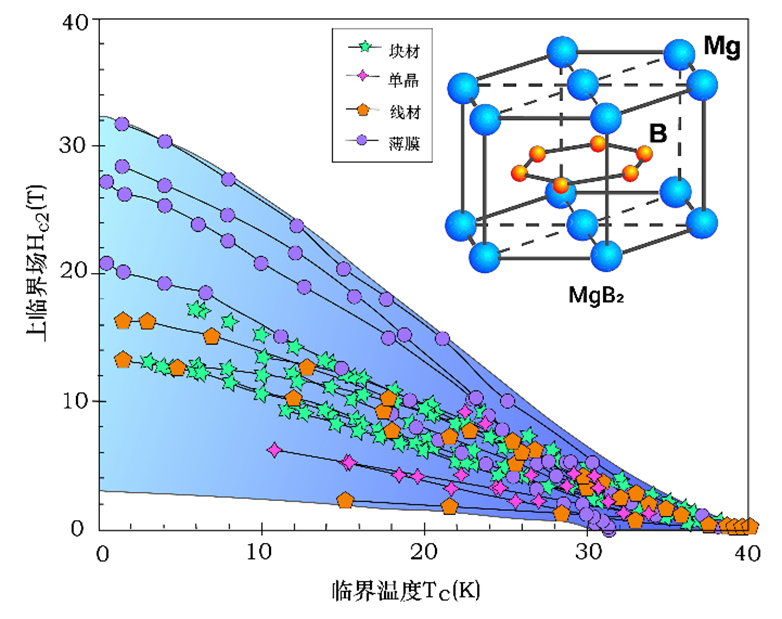

图12 不同形态MgB2超导体的临界温度和临界磁场[44]

轻元素超导体。对于原子量较轻的元素组成的化合物中,原子的热振动可以更加剧烈,产生的声子能量会更高。因此,早期人们基于BCS的理论框架推断,如Li、Be、B、Mg、Al、Si等轻元素化合物的Tc有可能更高[2]。其中有大量的硼化物被发现是超导体,如YNi2B2C、Li2Pt3B、Ru7B3、Mg10Ir19B16、FeB4、ZrB12、BeB6等,不过它们的Tc大都低于10 K。2001年,日本科学家秋光纯发现MgB2的Tc=39 K,在掺杂和高压下可提升至39.5 K,已非常接近麦克米兰极限[29]。2023年,中国科学家齐彦鹏等发现MoB2在高压下会出现与MgB2类似的结构,且Tc=32 K[30]。尽管轻元素超导体几乎都是常规超导体,科学家们受到MgB2的多带超导特性的启示,提出了一些高Tc轻元素超导理论上的预测[31],然而目前尚未找到40 K以上的轻元素超导体。

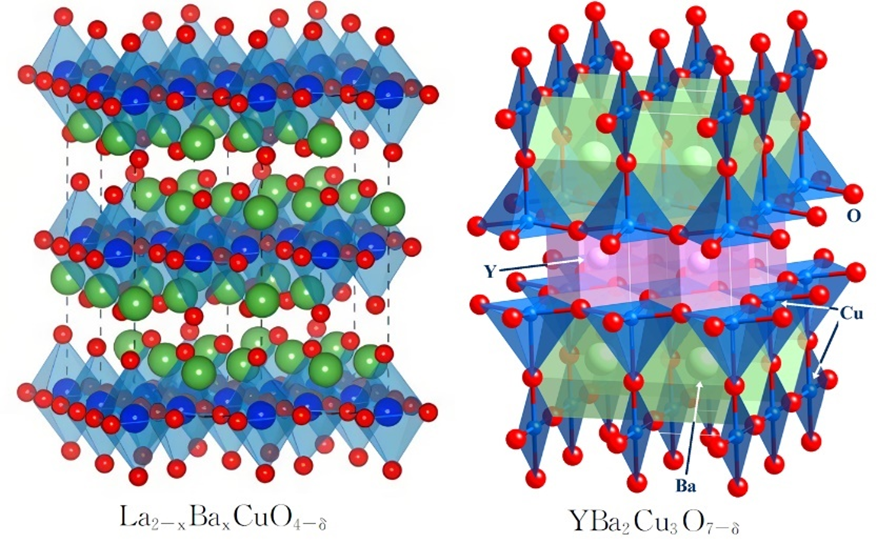

图13 La-214和Y-123铜氧化物高温超导体的结构[6]

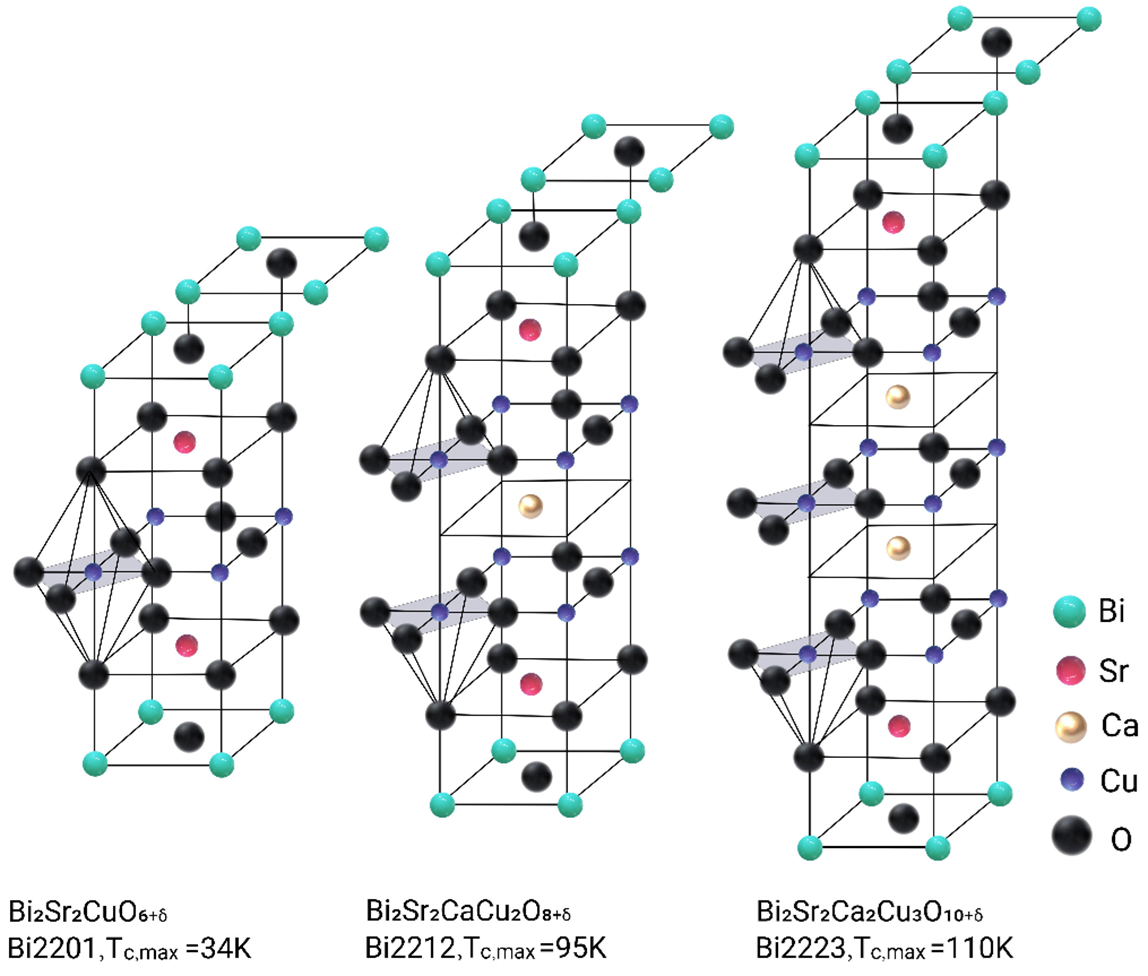

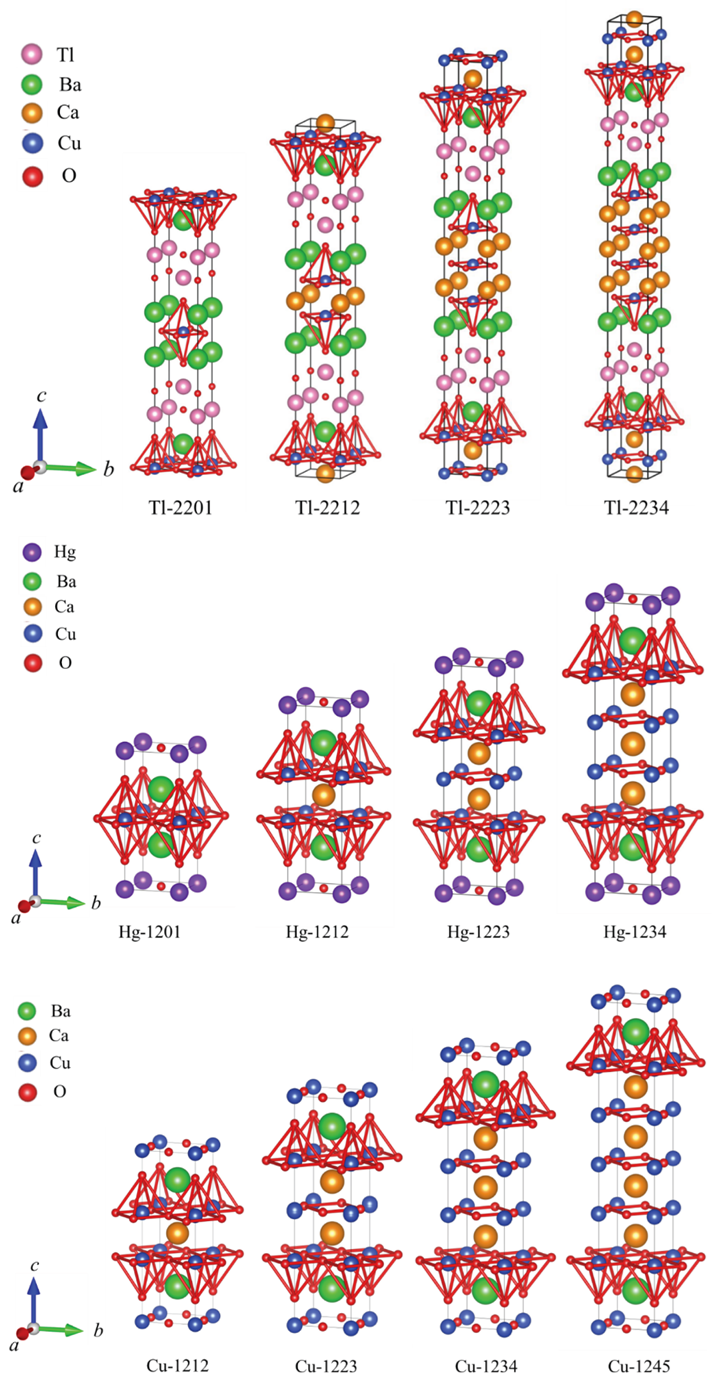

铜氧化物超导体。1986年,瑞士IBM公司的柏诺兹和缪勒在探索氧化物超导体过程中,发现BaxLa5-xCu5O5(3-y) (后确证为La2-xBaxCuO4,即La-214)可能存在35 K的超导电性[32]。次年,中美科学家赵忠贤、吴茂昆、朱经武等人在BaxY5-xCu5O5(3-y) (后确证为YBa2Cu3O7-δ,即Y-123)中发现90 K以上的超导电性,为首个突破液氮温区的高温超导体(图13)[33] [34]。科学家们发现了一系列铜氧化物高温超导材料,它们都属于铜酸盐类,具有典型的准二维层状结构,其中Cu-O面作为导电层,其他氧化物层作为载流子库层。除了以上的La-214体系和Y-123体系之外,还有Bi系、Hg系、Tl系、Cu系等,特别是后四个涵盖单层、双层、三层、四层、五层等不同Cu-O面堆叠方式,是目前常压Tc最高的几个超导体系。如Bi-2201 (Bi2Sr2-xLaxCuO6+δ, Tc =35 K)、Bi-2212 (Bi2Sr2CaCu2O8+δ, Tc =91 K)、Bi-2223 (Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ, Tc =110 K)等(图14)[35],Hg-1234 (HgBa2Ca3Cu4O10+δ, Tc =125 K)、Hg-1223 (HgBa2Ca2Cu3O8+δ, Tc =134 K)、Hg-1201 (HgBa2CuO4+δ, Tc =95 K)等, Tl-2201 (Tl2Ba2CuO6+δ, Tc =95 K)、Tl-2212 (Tl2Ba2CaCu2O6+δ, Tc =118 K)、Tl-2223 (Tl2Ba2Ca2Cu3O10+δ, Tc =128 K)、Tl-1234 (TlBa2Ca3Cu4O11+δ, Tc =112 K)、Tl-1223 (TlBa2Ca2Cu3O9+δ, Tc =120 K)、Tl-1212 (TlBa2Ca Cu2O7+δ, Tc =103 K)等,另有CuBa2Can−1CunO2n+δ和(Cu0.5C0.5)Ba2Can−1CunO2n+3 (n=2,3,4,5)两个体系的Tc可达到100 K甚至120 K以上(图15)[36]。铜氧化物超导体还有电子型掺杂的体系,例如Nd2-xCexCuO4-δ (Tc =30 K)、Pr1-xLaCexCuO4-δ (Tc =24 K)、Sr1-xLaxCuO2(Tc =43 K)等[6]。Hg系铜氧化物超导体至今仍保持常压下最高临界温度的记录(134 K)[2]。铜氧化物超导体均属于非常规超导体,和常规超导体不同的是,通过调节体系的载流子掺杂浓度,体系的超导电性会发生很大的变化:从不超导的反铁磁性绝缘母体,到欠掺杂的金属导体和低Tc的超导体,再到最佳掺杂的最高Tc点,继而进入过掺杂区Tc再下降甚至超导消失。铜氧化物材料的物性多变,蕴含了极其丰富的物理机制,高温超导的微观机理也是21世纪最重要的科学问题之一。

图14 Bi系铜氧化物高温超导体的结构和最佳Tc,max[2]

图15 Hg系、Tl系、Cu系等多层铜氧化物高温超导体的结构[52]

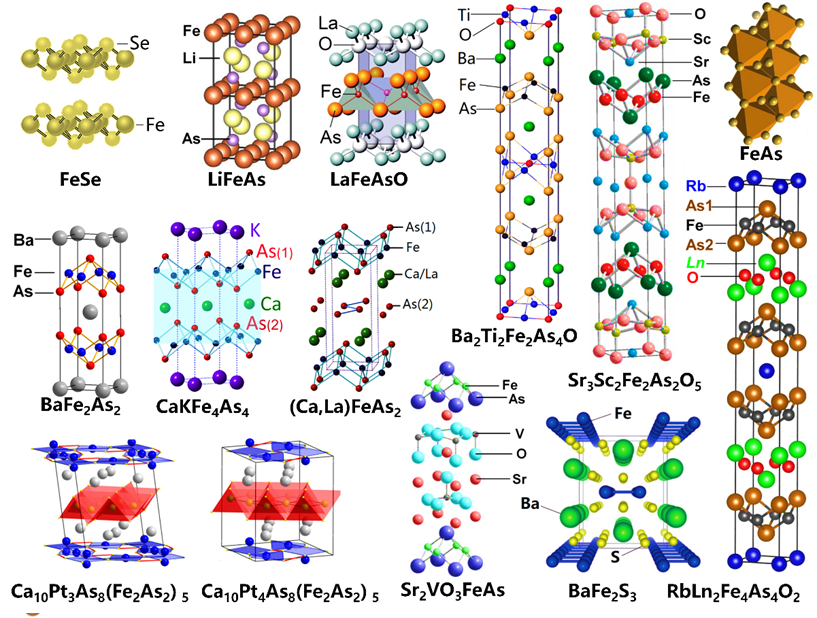

铁基超导体。2006-2008年间,日本科学家细野秀雄等在探索透明导电氧化物过程中,发现LaOFeP、LaONiP和LaO1-xFxFeAs等具有超导电性,其中LaO1-xFxFeAs(后改为LaFeAsO1-xFx)最高Tc达到了26 K[37]。很快,中国科学家利用稀土离子替代,发现了更高Tc的铁砷化物超导体,其中SmFeAsO1-xFx体系的Tc可达55 K,这是继铜氧化物之后的第二个可以突破40 K麦克米兰极限的高温超导体系[38]。在此后的十余年时间里,陆续有多个铁基超导体系被发现,它们主要分为两类:铁砷/磷化物家族和铁硒/硫化物家族,目前已发现的铁砷化物超导体系有:“1111”结构的LnFeAsO(Ln=稀土元素)和ReFeAsF(Re=碱土金属),“111”结构的Ae1-xFeAs(Ae=Li,Na),“122”结构的ReFe2As2(Re=碱土金属或碱金属),“112”结构的Re1-xLnxFeAs2(Re=碱土金属,Ln=稀土元素), “1144”结构的ReAeFe4As4(Re=碱土金属,Ae=K,Rb,Cs),“12442”结构的AeCa2Fe4As4F2 (Ae=K,Rb,Cs)和KLn2Fe4As4O2(Ln= Nd,Sm,Gd,Tb,Dy,Ho),“22241”结构的Ba2Ti2Fe2As4O,“21311”结构的Sr2VO3FeAs和Sr2ScO3FeP,“10-3-8”结构的 (Ca1-xLax)10Pt3As8(Fe2As)5和(Ca1-xNax)10Pt3As8(Fe2As2)5,“10-4-8”结构的Ca10Pt4As8(Fe2As2)5等等[2] [18]。铁硒化物超导体系有:“11”型的FeSe、FeSe1-xTex和FeTe1-xSx等,“122”型的AexFe2Se(Ae=K, Rb, Cs, Tl),“11111”型的(Li1-xFex)OHFeSe,液氨插层型的(NH3)yAxFeSe(A=Li, Na, K, Ba, Sr, Ca, Eu, Yb)等等[2]。铁硫化物超导体系有:“11”型的FeS和“123”型的RbFe2Se3、BaFe2S3等。铁砷化物超导体系最佳Tc一般为20~55 K,铁硒化物超导体系Tc从5到43 K不等,FeS的Tc= 4.5 K,BaFe2S3在高压下Tc= 24 K(图16)[18]。相比铜氧化物超导体,铁基超导体的超导电性更容易被调节,因为几乎每一个原子位置都可以被邻近或相似的元素来替代,从而改变其超导电性。在高压下,铁基超导体的Tc有可能进一步提升(如LaFeAsO的Tc高压下超过了40 K),也有可能被抑制,甚至出现双超导区域(例如铁硒类超导体)。块体FeSe的Tc=9 K,但在SrTiO3衬底上的FeSe单原子层薄膜的Tc可达65 K以上[39],FeSe块体材料还可以借助氢离子注入、门电压调控、有机分子插层等进一步提升Tc到40K以上[40]。铁基超导体同样属于非常规超导体,是否具有类似铜氧化物的超导微观机理,还是一个尚待解决的科学难题。

图16 典型的铁基超导体材料结构[2]

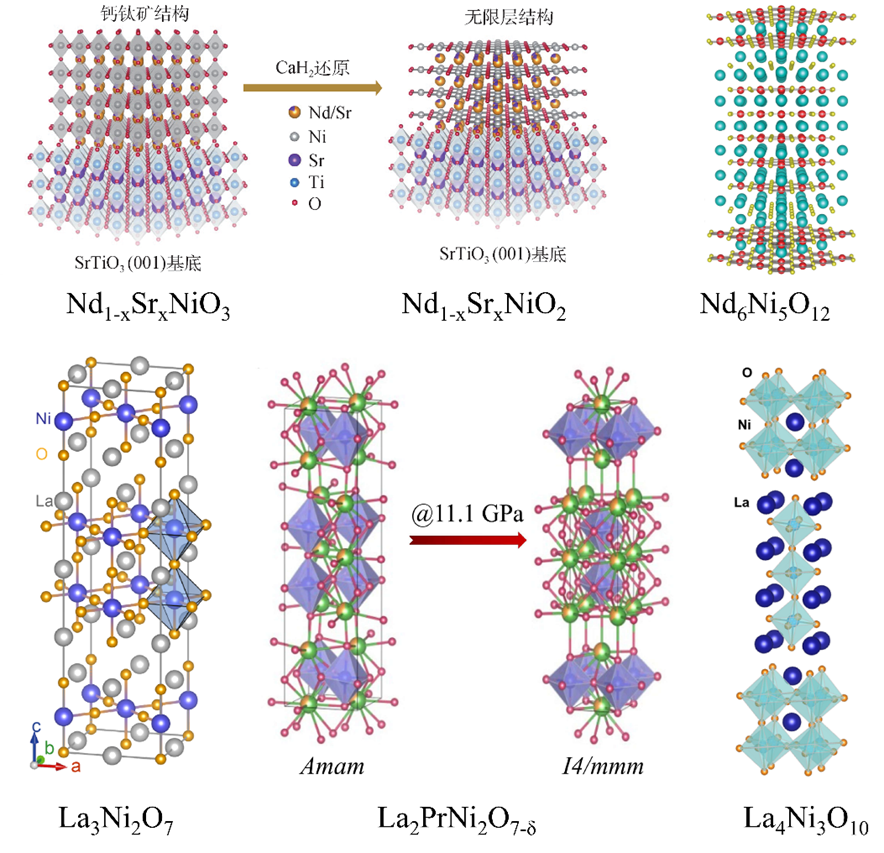

镍氧化物超导体。典型的非常规超导体包括重费米子超导体、铜氧化物超导体和铁基超导体,以及近些年发现的镍氧化物超导体(或称镍基超导体)。从上世纪90年代开始,人们就已经在镍氧化物中探索超导电性,因为镍元素和铜元素相邻,具有类似的电子排布方式,且能构造出类铜氧化物超导体的晶体结构。尽管LaNiO3和La2NiO4粉末样品早在1957年就已合成,一类被称为Ruddlesden-Popper相的Lnn+1NinO3n+1(Ln=La、Pr、Nd、Sm; n=1、2、3、5、∞)结构体系也被发现,但是超导电性一直未能获得[41]。直到2019年,美国斯坦福大学斯坦福大学H. Y. Hwang团队才成功在Nd1-xSrxNiO2薄膜样品中观测到15 K的超导相变[42]。这类体系被归为“无限层”结构镍氧化物Lnn+1NinO2n+2 (Ln=La、Pr、Nd、Sm),需要借助CaH2等还原介质从更高氧含量的母体中获得,意味着超导相属于亚稳态。2022年,中国科学院物理研究所团队发现无限层的Pr0.82Sr0.18NiO2薄膜Tc可以在静水压帮助下不断提升[43]。2023年7月,中山大学王猛团队等人成功在La3Ni2O7单晶样品中发现高压诱导的约80 K超导电性(压力为14 GPa),镍氧化物超导电性从此突破液氮温区[44]。此后,中国的多个研究团队在同为Ruddlesden-Popper相的La4Ni3O10和La2PrNi2O7-δ也观测到了超导迹象(图17)[41]。随着镍基超导家族成员的不断扩大,针对镍基超导机理的研究也进展迅速。人们初步认为镍基超导存在与铜氧化物超导类似的配对机制,但在多轨道物理方面又与铁基超导类似,所以镍基超导很可能是揭示高温超导微观机理的重要桥梁。

图17 典型镍氧化物超导体的材料结构[41]

其他过渡金属及氧化物超导体。铜氧化物超导体和镍氧化物超导体又分别简称为铜基超导和镍基超导体,加上铁基超导体,可以发现这三大非常规超导家族都以过渡金属元素为基础,即Cu、Fe、Ni是承载超导电性的关键元素[2]。由于过渡金属元素具有相近的电子云排布和化学价组态,人们自然想到其它过渡金属为基的材料及其对应的氧化物也可能蕴含着超导体。这些超导体在近些年相继被发现,例如铬基超导体:CrAs (高压下Tc =2 K) 、A2Cr3As3 (A=Na, K, Rb, Cs,Tc =4.8~8.6 K) 、KCr3As3 (Tc =5 K) 等,锰基超导体:MnP(高压下Tc =1 K) 、AMn6Bi5 (A = K, Rb, Na, Tc ≈ 10 K) 等,钴基超导体:NaxCoO2⋅yH2O (Tc =5 K) 、Na2CoSe2O (Tc =6.3 K)等[2] [45] [46]。除此之外,许多金属氧化物也同样存在超导电性,如SrTiO3 (Tc =0.35 K)、NaxWO3 (Tc =3 K)、BaPb1-xBixO3 (Tc =17 K)、Ba1-xKxBiO3 (Tc =30 K)、Sr2RuO4 (Tc =1.2 K)、LiTi2O4 (Tc =12.4 K)、LiNbO2 (Tc =5.5 K)等[2],只是它们很难像Cu、Fe、Ni那样构造出庞大的超导家族,且Tc相对较低。另外,在化合物中Cr、Mn、Co等离子很可能具有磁性,因此它们为基的超导家族也很可能是非常规超导体。

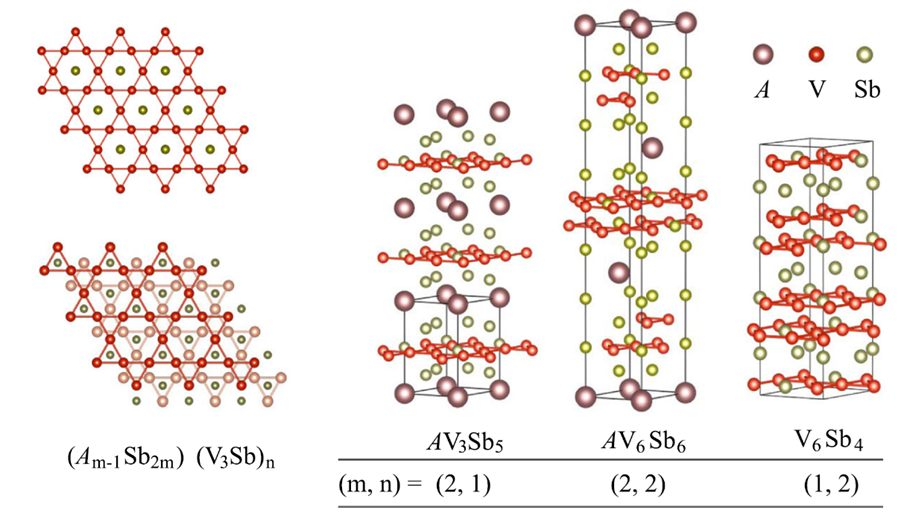

笼目结构超导体。笼目(Kagome)结构指的是一系列顶角相连的六芒星二维排列格子。具有笼目结构的材料体系,往往会呈现出阻挫磁性、自旋液体、范霍夫奇点、电子平带、拓扑电子态等丰富的物性,所以笼目结构材料一直以来也是寻找拓扑超导体的平台之一。2020年以来,人们发现了一系列的笼目结构超导体,如AV3Sb5(A=Cs, K, Rb, Tc=2.3 K, 0.93 K, 0.75 K)、CsCr3Sb5(高压下Tc =6.4 K)、CsTi3Bi5(高压下Tc =0.6 K)、AV6Sb6 (A = K, Rb, Cs,高压下Tc ≈ 1.1 K) 、LaRu3Si2 (Tc =7 K) 、ThRu3Si2 (Tc =3.8 K)等[47-50](图18)。尽管目前为止尚未有确凿证据说明笼目结构超导体属于拓扑超导体(即拓扑能带和超导电性均来自同一类电子)或非常规超导体,但这类材料有着复杂的超结构、电荷密度波序和堆垛有序-无序相变等,意味着有更多丰富的量子物态尚待挖掘。

图18 V基笼目结构超导体的晶体结构[94]

界面超导体系。不同于三维块体的超导电性,有没有可能存在二维超导电性呢?科学家们早在60余年前就开始了这方面的探究。为此他们先后构造了各种金属、绝缘体、半导体材料的界面,发现某些特殊结构确实能获得界面增强的超导电性。早在1968年,人们就发现了Cu-Al-Sn超结构中存在界面增强超导的现象[51]。随着具有准二维结构的铜氧化物超导体的发现,人们更加确信在二维情形下有可能获得更高Tc的超导体,发现了多个界面超导体系。例如半导体/超导体或半导体/半导体界面的PbTe/In、PbTe/SnTe、PbSe/PbS、PbTe/YbSe, PbSe/EuS等体系,Tc从1 K到6 K不等[51];绝缘体/绝缘体界面的LaAlO3/SrTiO3体系,Tc ≈ 0.2 K[52]。人们还利用过掺杂铜氧化物超导体和其母体超结构来实现金属/绝缘体界面超导,如La1.55Sr0.45CuO4 / La2CuO4超结构,最高Tc可达38 K,与最佳掺杂的La1-xSrxCuO4相当[51]。前面所述的单层FeSe薄膜其实也是界面增强的超导体系,有意思的是在SrTiO3衬底上仅有单原子层的FeSe/ SrTiO3才超导 (Tc =65 K) [39],双原子层FeSe/FeSe/ SrTiO3则不再超导,除了SrTiO3衬底可行之外,还有BaTiO3和LaFeO3衬底亦有类似效果,Tc分别为75 K和80 K [53]。不过关于单层的FeSe/ SrTiO3的能隙关闭温度是否代表超导Tc还有争议,可认为是其库伯对“配对温度”,即把Tc写作Tg(能隙温度)。近些年发现了一系列准二维材料构造的扭角超导体系(如扭角石墨烯、扭角氮化硼等),以及铁磁绝缘体/反铁磁金属(Bi,Sb)2Te3/FeTe超结构(Tc =2~12 K) [54],也属于界面超导。界面超导其实对接触面是有特殊要求的,例如EuO/KTaO3体系中,当KTaO3的(111)或(110)为界面时才超导,(001)面却不超导[55]。界面超导的研究丰富了人们对维度受限超导的理解,也是探索新材料和新器件的重要途径。

图19 典型的二元氢化物在高压下的超导Tc,插图为H3S的A15型结构和LaH10的笼状结构

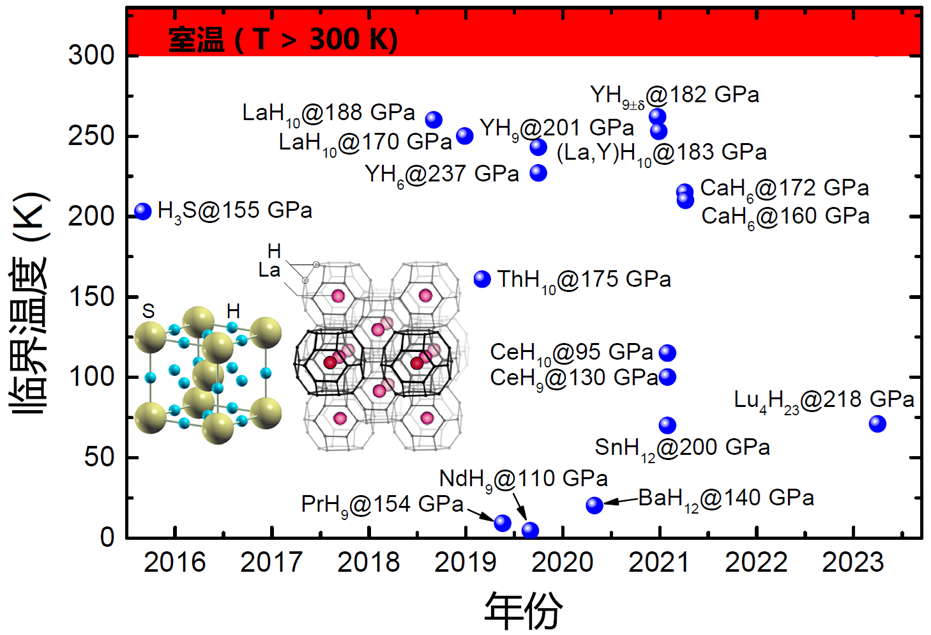

高压氢化物超导体。如前所述,金属氢是理论上预言的“室温超导体”(Tc > 300 K),但是实现金属氢需要近500 GPa的静水压,几乎是实验室的极限。人们探索金属氢的历史已有数十年,但至今仍没有确凿的实验证据。2014-2015年,德国科学家Drozdov和Eremets宣布在硫氢化物(后证实为H3S)中发现了203 K 超导迹象,压力为220 GPa[56]。这个压力值相比500 GPa要低得多,Tc却超越了铜基超导体的记录(常压下134 K,高压下 165 K),说明氢化物在高压下还有可能找到更高的Tc。基于理论计算对高压下材料结构和电子态的预测,人们提出了许多可能的高压氢化物超导体(图19)[57]。主要分为三类,共价型多氢化物:以H3S,它具有与Nb3Ge相同的A15结构;二元笼状金属氢化物,主要是碱土金属和稀土金属由不同原子数量的氢笼包裹,例如LaH10(Tc=250-260 K,170-188 GPa)、ThH10(Tc=161 K,175 GPa)、PrH9(Tc=9 K,154 GPa)、NdH9(Tc=4.5 K,110 GPa)、YH9(Tc=243 K,201 GPa)、YH6(Tc=227 K,237 GPa)、BaH12(Tc=20 K,140 GPa)、SnH10(Tc=70 K,200 GPa)、CeH10(Tc=115 K,95 GPa)、CeH9(Tc=100 K,130 GPa)、CaH6(Tc=215 K,172 GPa)、Lu4H23(Tc=71 K,218 GPa)等[58],以及理论预测的Ca8H46(Tc=214 K,200 GPa)、ThH18(Tc=321 K,600 GPa)等[59];三元金属多氢化物,例如理论预测的Li2MgH16(Tc=473 K,250 GPa)、LiNaH23(Tc=310 K,350 GPa)和LaBeH8(Tc=126 K,50 GPa),后者在实验上验证为Tc=110 K,80 GPa[60] [61]。R. Dias团队曾先后在2020年和2023年宣称C-S-H和Lu-H-N体系存在“室温超导”(Tc=288K,267 GPa以及Tc=294K,1 GPa)[62] [63],然而该结果没有经受住同行的广泛质疑,且存在操纵数据的嫌疑,最终论文被撤稿。目前业界公认的最高Tc记录是LaH10,Tc=260 K[64]。的确,高压氢化物是最逼近室温超导的体系,未来可能取得新的突破。不过,高压环境使得材料应用变得极为困难,能否寻找到常压稳定且Tc较高的氢化物超导体,也是超导领域的一个巨大挑战。早在1970年就找到的常压氢化物超导体Th4H15的Tc仅有8 K左右,后来在PdH和NbH0.69中发现的常压超导为9 K左右,但无法排除金属单质本身超导的干扰[59]。最近,理论预测PdCuHx、单层CuH2、Al4H、Pb4H可能具有30-50 K的常压超导电性[65],尚待实验的进一步验证。

图20超导研究领域获得诺贝尔物理学奖的10位科学家

三、 超导研究的展望

纵观超导研究的百余年历史,我们会发现关于超导材料的探索和机理的研究始终位于凝聚态物理学的最前沿。已至少有10位科学家因超导研究获得了诺贝尔物理学奖,他们分别是卡末林•昂尼斯(1913年),约翰•巴丁、列昂•库伯、约翰•施里弗(1972年),伊瓦尔•贾埃沃、布莱恩•约瑟夫森(1973年),乔治•柏诺兹、亚历山大•缪勒(1987年),阿列克谢•阿布里科索夫、维塔利•金兹堡(2003年) (图20)[20]。未来,常压室温超导的发现和高温超导微观机理的解决都有可能让超导领域再次获得诺贝尔奖殊荣,而首个非常规超导体——重费米子的发现、第二个高温超导家族——铁基超导体的发现和逼近室温超导的高压氢化物超导体的发现,亦有角逐诺贝尔奖的实力,超导的研究之路上还会不断焕发惊喜。

超导基础研究领域尚待解决的重大科学问题有:常压室温超导材料能否实现?高温超导机理乃至非常规超导机理的本质是什么?能否实现新超导材料的准确预测和量子构筑?超导材料是否可以进一步发掘出更具有实用化价值的新量子物态?尽管这些问题看起来依旧困难重重,但希望的曙光却越来越明朗。超导材料普遍存在于各种化合物之中,超导电性的探索带动了材料科学的发展,刷新了我们对自然界的许多认知;超导机理问题纷繁复杂,关于超导物性的基础研究不仅推动了物理实验手段的不断迭代创新进步,而且促进了我们对凝聚态物理理论的理解,甚至触发新的研究范式变革。

近年来,新超导材料的涌现是不断加速的,对超导材料物性和机理的研究的周期在不断缩短。特别是中国科学家和华人科学家在超导基础研究领域逐渐占据了世界舞台的中央,获得了多项殊荣。2009年,“求是杰出科技成就集体奖”颁发给了中国科学院物理研究所和中国科学技术大学的铁基超导研究团队;2013年,赵忠贤、陈仙辉、王楠林、闻海虎、方忠为代表的中国科学院物理研究所和中国科学技术大学研究团队因为在“40K以上铁基高温超导体的发现及若干基本物理性质研究”获得国家自然科学一等奖; 2015年,赵忠贤和陈仙辉获得超导材料领域的最高奖项——马蒂亚斯奖;2016年,我国高温超导研究主要的倡导者、推动者和践行者——赵忠贤院士获得国家最高科学技术奖;2019年,中国科学院电工研究所的马衍伟因在新型实用化超导线材领域的贡献获得“国际应用超导杰出贡献奖”,这是我国科学家首次获得该奖项;2022年,美国莱斯大学的华人科学家戴鹏程获得超导实验领域的最高奖项——卡末林•昂尼斯奖,是第二位获此殊荣的华人科学家;2023年,“国际应用超导杰出贡献奖”再次颁发给中国科学家,中国科学院上海微系统与信息技术研究所尤立星因在超导电子学和量子信息处理领域的突出贡献获奖;2023年,赵忠贤和陈仙辉获得“未来科学大奖物质科学奖”。

我们完全有理由认为:超导研究的未来,一定充满中国力量!

参考文献:

[1] 章立源.超越自由:神奇的超导体[M],科学出版社,2005.

[2] 罗会仟,超导“小时代”——超导的前世、今生和未来[M],清华大学出版社,2022.

[3] Onnes H K. Further experiments with liquid helium: the resistance of pure mercury at helium temperature.[J]. Commun. Phys. Lab. Univ. Laiden, 1913,133d.

[4] de B. Ouboter R. Heike Kamerlingh Onnes’s Discovery of Superconductivity[J]. Scientific American, 1997,03:98-103.

[5] Meissner W, Ochsenfeld R. Ein neuer Effekt bei eintritt der Supraleitfähigkeit[J]. Naturwissenschaften, 1933, 21: 787.

[6] 张裕恒.超导物理[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,1997.

[7] van Delft D and Kes P. The discovery of superconductivity[J]. Physics Today 2010, 63(9): 38–43.

[8] Geim A. Everyone's Magnetism [J]. Physics Today, 1998, 9: 36-39.

[9] Bardeen J, Cooper L N, Schrieffer J R. Microscopic Theory of Superconductivity[J]. Phys. Rev. , 1957, 106 (1): 162–164.

[10] Bardeen J, Cooper LN, Schrieffer J R. Theory of Superconductivity[J]. Phys. Rev., 1957, 108 (5): 1175–1204.

[11] Josephson B D. Possible new effects in superconductive tunnelling[J]. Phys. Lett. 1962, 1: 251–253.

[12] Anderson P W and Rowell J M. Probable Observation of the Josephson Superconducting Tunneling Effect [J]. Phys. Rev. Lett. 1963, 10: 230–232.

[13] Ginzburg V L and Landau L D. On the Theory of Superconductivity[J]. Sov. Phys. JETP, 1950, 20: 1064.

[14] Abrikosov A A. Magnetic properties of superconductors of the second group[J]. J. Exp. Theor. Phys., 1957, 32:1442.

[15] 闻海虎. 高温超导体磁通动力学和混合态相图(I)[J]. 物理,2006, 35 (1) :16.

[16] 闻海虎. 高温超导体磁通动力学和混合态相图(II)[J]. 物理,2006, 35 (2):111.

[17] Tinkham M. Introduction to superconductivity[M]. 2nd edition, New York: Dover Publications Inc., 2004.

[18] 百度百科,超导体,https://baike.baidu.com/item/%E8%B6%85%E5%AF%BC%E4%BD%93/645498?fr=ge_ala

[19] 罗会仟,镍氧化物:高温超导的新希望![J]. 返朴,2023-07-13. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1771270952990854225&wfr=spider&for=pc

[20] 罗会仟, 周兴江.神奇的超导[J]. 现代物理知识, 2012, 24(02): 30-39.

[21] He X. et al., Superconductivity above 30 K Achieved in Dense Scandium[J]. Chin. Phys. Lett. 2023, 40:107403.

[22] Ying J. et al., Record High 36 K Transition Temperature to the Superconducting State of Elemental Scandium at a Pressure of 260 GPa[J]. Phys. Rev. Lett.2023, 130:256002.

[23] Schrieffer J R, Brooks J S. Handbook of High-Temperature Superconductivity [M], Springer, 2007.

[24] Coleman P. Heavy Fermions:Electrons at the edge of magnetism. In:Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials[M]. New York:Wiley, 2007.

[25] 杨义峰. 重费米子材料中的反常物性[J].物理, 2014, 43(02):80-87.

[26] Jérome D, Mazaud A, Ribault M, Bechgaard K, Superconductivity in a synthetic organic conductor (TMTSF)2PF6[J]. J. Phys.Lett.,1980, 41: L95-L98.

[27] Hertler W R et al. Cyanocarbons—Their History From Conducting to Magnetic Organic Charge Transfer Salts[J]. Molecular Crystals and Liquid Crystals,1989, 171: 205-216.

[28] Cao Y et al. Unconventional superconductivity in magic-angle graphene superlattices[J]. Nature, 2018, 556:43.

[29] Buzea C, Yamashita T. Review of the superconducting properties of MgB2[J]. Supercond. Sci. Technol., 2001, 14: R115-R146.

[30] Pei C. et al., Pressure-induced superconductivity at 32 K in MoB2[J]. Natl Sci Rev. 2023, 10:nwad034.

[31] 高淼, 卢仲毅, 向涛. 通过金属化σ电子寻找高温超导体[J]. 物理. 2015. 44:421–426.

[32] Bednorz J G and Müller K A. Possible high Tc superconductivity in the Ba-La-Cu-O system[J]. Z. Phys. B, 1986, 64: 189.

[33] 赵忠贤等.Ba-Y-Cu氧化物液氮温区的超导电性[J]. 科学通报,1987,32: 412-414.

[34] Wu M K et al. Superconductivity at 93 K in a new mixed-phase Y-Ba-Cu-O compound system at ambient pressure[J]. Phys. Rev. Lett., 1987, 58:908-910.

[35] 周午纵,梁维耀. 高温超导基础研究[M].上海:上海科学技术出版社,1999.

[36] 童淑云,蔡传兵. 临界温度高于110 K 氧化物超导体的种类和特性[J]. 物理学进展,2023,43(3):68-83.

[37] 罗会仟. 铁基超导的前世今生[J]. 物理,2014,43(07): 430-438.

[38] 马廷灿, 万勇, 姜山.铁基超导材料制备研究进展[J].科学通报, 2009, 54(5):557-568.

[39] Liu X et al. Electronic structure and superconductivity of FeSe-related superconductors[J]. J. Phys.: Condens. Matter, 2015, 27: 183201.

[40] He S L et al. Phase diagram and electronic indication of high-temperature superconductivity at 65 K in single-layer FeSe films[J]. Nat. Mater., 2013, 12: 605.

[41] 王猛,液氮温区镍氧化物高温超导体的发现[J],物理. 2023. 52(10): 663-671.

[42] Gu, Q. Wen, H.-H. Superconductivity in nickel-based 112 systems[J]. The Innovation. 2022. 3(1):100202.

[43] Wang N.N, et al., Pressure-induced monotonic enhancement of Tc to over 30 K in superconducting Pr0.82Sr0.18NiO2 thin films[J]. Nature Commun. 2022. 13: 4367.

[44] Sun, H. et al. Signatures of superconductivity near 80 K in a nickelate under high pressure[J]. Nature. 2023. 621: 493–498.

[45] Z. Y. Liu et al., Pressure-induced superconductivity up to 9 K in the quasi-one-dimensional KMn6Bi5[J], Phys. Rev. Lett.,2022. 128:187001.

[46] Cheng J. et al., Superconductivity in a layered cobalt oxychalcogenide Na2CoSe2O with a triangular lattice[J]. J. Am. Chem. Soc. 2024, 146:5908–5915.

[47] Ortiz, B. R. et al. New kagome prototype materials: discovery of KV3Sb5, RbV3Sb5, and CsV3Sb5[J]. Phys. Rev. Mater.,2019. 3: 094407.

[48] Liu Y. et al., Superconductivity emerging from density-wave-like order in a correlated kagome metal[J]. arXiv:2309.13514.

[49] Nie J.Y. et al., Pressure-induced double-dome superconductivity in kagome metal CsTi3Bi5[J]. arXiv:2309.13514.

[50] Jiang K. et al., Kagome superconductors AV3Sb5 (A = K, Rb, Cs) [J]. Natl. Sci. Rev.,2023. 10: nwac199.

[51] Pereiro J. et al., Interface superconductivity: History, development and prospects[J], Physics Express,2011. 1:208-241.

[52] Ohtomo A., Hwang H. Y., A high-mobility electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 heterointerface[J]. Nature. 2004, 427:423–426.

[53] Peng R. et al., Tuning the band structure and superconductivity in single-layer FeSe by interface engineering[J]. Nat. Commun.,2014. 5:5044.

[54] Yi H. et al., Interface-induced superconductivity in magnetic topological insulators[J]. Science 2024. 383:634–639.

[55] Liu, C. et al., Two-dimensional superconductivity and anisotropic transport at KTaO3 (111) interfaces[J]. Science 2021. 371:716–721.

[56] Drozdov A P et al., Conventional superconductivity at 203 kelvin at high pressures in the sulfur hydride system[J]. Nature, 2015, 525:73-76.

[57] Zhong X et al., Theory-directed discovery of high-temperature superconductivity in clathrate hydrides at high pressure[J]. The Innovation 2022. 3(2):100226.

[58] 单鹏飞,王宁宁, 孙建平,程金光. 富氢高温超导材料[J]. 物理,2021,50(04): 217-227.

[59] 孙莹, 刘寒雨, 马琰铭. 高压下富氢高温超导体的研究进展[J]. 物理学报,2021,70(01): 017407.

[60] Zhang Z. et al., Design Principles for High-Temperature Superconductors with a Hydrogen-Based Alloy Backbone at Moderate Pressure[J]. Phys. Rev. Lett.,2022. 128: 047001.

[61] Song Y. et al., Stoichiometric Ternary Superhydride LaBeH8 as a New Template for High-Temperature Superconductivity at 110 K under 80 GPa[J]. Phys. Rev. Lett., 2023. 130, 266001.

[62] Snider E et al. Room-temperature superconductivity in a carbonaceous sulfur hydride[J]. RETRACTED ARTICLE. Nature, 2020, 586: 373.

[63] N.Dasenbrock-Gammon et al., Evidence of near-ambient superconductivity in a N-doped lutetium hydride[J]. RETRACTED ARTICLE. Nature 2023. 615:244-250.

[64] Drozdov A P et al. Superconductivity at 250 K in lanthanum hydride under high pressures [J]. Nature, 2019, 569:528.

[65] He Y. et al., Enhancement for phonon-mediated superconductivity up to 37 K in few-hydrogen metal-bonded layered magnesium hydride under atmospheric pressure[J]. Phys. Chem. Chem. Phys., 2024. 25: 21037-21044.

https://blog.sciencenet.cn/blog-22926-1461457.html

上一篇:镍氧化物开启高温超导的新时代

下一篇:实现室温超导,总共分几步?

全部作者的精选博文

- • 证明查德威克之误

- • 磁场界的“一脉神剑”

- • 稳态强磁场的世界记录

- • 人工可控核聚变之路还有多远

- • 持续上新的中国散裂中子源

- • 中国的首个缪子源,即将上线!

全部作者的其他最新博文

- • 证明查德威克之误

- • 磁场界的“一脉神剑”

- • 稳态强磁场的世界记录

- • 人工可控核聚变之路还有多远

- • 持续上新的中国散裂中子源

- • 中国的首个缪子源,即将上线!