博文

城市生态人文行走带领公众观鸟、护鸟——人类的塑料垃圾如何影响了鸟类的生存?

|

据文献报道,中国有记录的鸟已接近1500种。位于长江入海口的上海,作为众多水鸟和林鸟的迁徙中转站、越冬目的地,占据着“东亚——澳大利西亚”候鸟迁飞路线的重要中转位置,春季和秋季都是观察迁徙候鸟的好时节。响应联合国近日发布的2024国际生物多样性日主题“生物多样性 你我共参与”,上周末,由上海民生现代美术馆组织的主题为“上海的野生朋友们”的城市生态人文行走活动在世纪公园举行。30位包括学龄儿童和成年人在内的参与者由行走导师——同济大学生命科学与技术学院副教授郭光普带领,沿着湖滨观景区、鸟类保护区和乡土田园区,一路探访城市中的“野生居民”栖息地,打开感官观察、记录鸟类的体型、羽色、鸣声、行为、筑巢处,领悟动物们在适应自然过程中的进化,并在行走和游戏中讨论生态平衡与城市发展、人类活动与动物生存的动态关系。

在行走中了解鸟巢、鸟羽和鸟屎的学问

除了可以在“迁徙季”被远远望见之外,城市里也有一些常住的鸟类居民,它们在与人类的相处中,逐渐适应了城市生活。比如灰喜鹊、棕背伯劳、夜鹭、白鹭等,还有被称为上海“四大金刚”的白头鹎、麻雀、乌鸫和珠颈斑鸠。它们生活在城市绿地里,运用另一种语言交谈。只要稍稍留心,即使是寒冬时节,人们也能在户外见到它们忙碌的身影掠过天际,或停留在枝杈、围栏、电线、屋顶,或在草坪、滩涂、硬地上踱步。它们遵循着季节时序、生存法则。春夏之交,随着气温逐渐升高,城市里的留鸟又忙碌起来,鸣声频繁,进入了“求偶季”和“筑巢季”。

在公园门口,一位孩子惊喜地发现了一个“鸟巢”,经郭光普博士辨认,这其实是一个长得像鸟巢的树节。在继续寻找的过程中,郭博士告诉大家,对于绝大多数鸟类而言,鸟巢是它们在繁殖期间为容纳鸟卵并完成孵化、育雏而建造的临时居所。在鸟卵孵化期,雌鸟或雄鸟轮流在巢内孵卵,不参与孵化卵的一方亲鸟则在枝头或地面承担警戒工作。一般雌鸟担任抚养的时间比较长,雄鸟担任警戒的时间比较长,总体说来,雌鸟比雄鸟付出得多。除了大家传统所认为的漂亮、健壮等优势因素,据观察,被雌鸟选择作为配偶的雄鸟还有一个重要的指标,那就是智商,这可能也是一种进化动力。显得比较聪明的鸟儿会获得更多的依赖,这在灵长类动物中比较多见。部分雏鸟出壳后不能有效保证体温恒定,鸟巢起到了保温作用。而等到幼鸟飞离巢穴,鸟巢的使命便基本完成。和人类相似,年轻的鸟儿由于缺乏经验,常常会选错筑巢的地方,因此,鸟巢从高处掉落下来的概率不小。今天,人类社会中产生的塑料纸、塑料片、破旧衣服、腈纶棉等材料都会被鸟类用来筑巢。生物学家开始担心如果鸟儿们用塑料片筑的巢底部不能漏水的话,鸟卵会被泡死,从而导致鸟儿繁衍失败。

结合大家用望远镜看到的在林间飞来飞去的鸟儿们身上绚丽的羽毛,郭光普博士介绍,一只鸟身上往往有四五十种色彩。雄性鸟类色彩鲜艳的羽毛其实是不利于生存的,主要用于炫耀自己的优良基因。这类鸟一般不负责抚养后代。“雄鸟长得漂亮的就一夫多妻,雌鸟长得漂亮的就一妻多夫。鸳鸯一夫多妻,所以以后送人结婚礼物不要送鸳鸯,可以送天鹅。”郭博士幽默的语言让大家在欢笑之余,在大自然里更加敞开了心扉。

看到了乌鸫和脖子上真像戴了串黑白珍珠项链的珠颈斑鸠,有队员向郭博士请教鸫和鸠的区别,郭博士介绍说,鸫主要吃虫子,喙比较尖利;鸠主要吃种子,也吃少量的昆虫,所以喙相对粗短。他强调,会问“为什么”是科学素养中最基本的素质。

看到石头上棕色和白色的鸟类“遗迹”,郭光普博士告诉大家,这些有的是鸟屎,有的是鸟撒的尿。鸟屎也是包含学问的,生物学家可以通过分析鸟屎的组成,了解鸟儿们吃的是什么。鸟类为了适应飞翔生活,除了进化出发达的肌肉和强健的心肺,还有一个要素就是减重。为了飞行中的减负,鸟类省掉了膀胱结构,所以它们有尿就撒。获得“最美图书”设计奖的设计师朱瀛春曾因受到晾晒的衣服上一堆鸟屎的形状启发,创新了设计,也由此促进普通人对鸟类和生态问题的关注。“一开始看到鸟屎肯定是觉得恶心的,但设计师能够从恶心转而发现美,这种转换就来自有趣的眼睛、有趣的灵魂!”郭博士带来的艺术家故事如随风潜入夜的春雨,将发现美的种子播撒在队员们心中。

受鸟类启发的仿生学

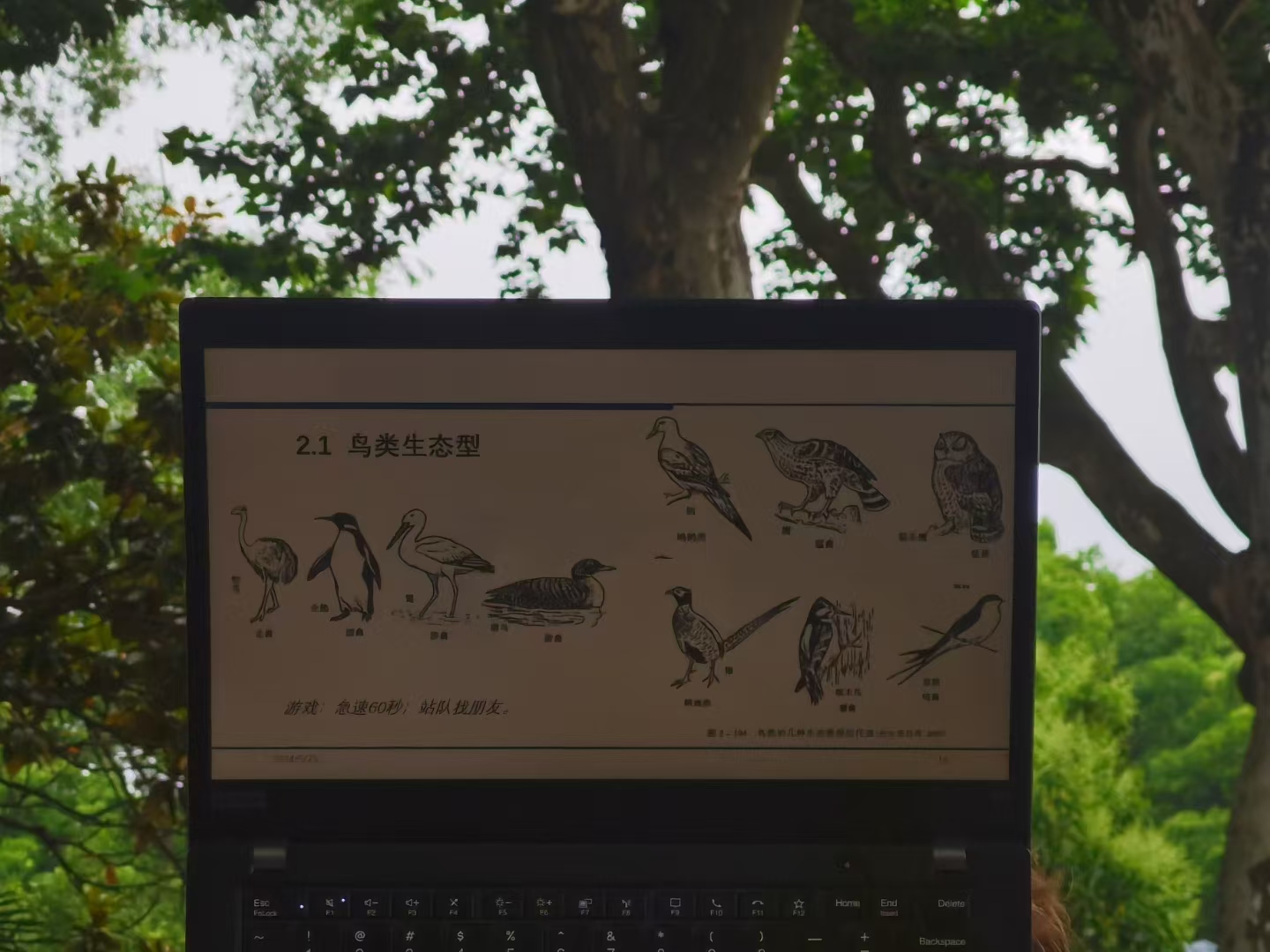

据郭光普博士介绍,全世界有12000多种鸟,它们根据不同的生活环境和对资源的利用需要,将自己的身体改造成了最适合生存的形式,而人类也从对鸟类等动物的仿生学中受益良多。

例如,翠鸟吃鱼,日本新干线就是受翠鸟形态的启发,改变了车头,才能够运行。在列车高速运行、向外侧释放空气压力的时候,会释放一种听起来特别难受的低频波。当时新干线沿线居民就投诉,要求停工。但这一停工,一天就是巨大的投入损失。项目负责人就请工程师解决问题。其中有一位工程师喜欢观鸟,他看到翠鸟捕鱼的时候溅起的水花很小,就观察它的嘴。后来经过实验,确认了形状和功能的关系后,就将新干线的车头改成了现在的样子。中国的高铁和动车车头也采用了这种形式。

又比如剪嘴鸥觅食靠张开的嘴一长一短两个嘴唇在水中铲,没有目标,铲到什么是什么。这是一种无奈的生活方式,可以说“活的就是一个随机”,能耗很高。“这可能是进化过程中的一个败笔,但这又说明自然界还是很宽容的,即使失败了,还是给它活路。所以一个文明的社会是一个对弱者比较友好的社会。”郭博士又从自然现象中引申出了关于人类社会的道理。

再比如啄木鸟的喙特别硬,它啄树的力度又特别大,照道理说,它这么啄大概率是要得脑震荡的,但事实上并没有。那么在啄木鸟“撞击”树干的时候,是什么减震装置在震动和它的脑袋之间发挥了减震作用呢?郭博士让大家通过直接用拳头轻锤自己的脑袋和隔着一个手掌再锤来体验这种减震作用,并向大家揭示谜底是——脑液和类似脑浆的结缔组织。

“吃鱼的鹈鹕由于它的喙特别大,所以当它捞鱼的时候,有些费劲,常常捞起来的都是水,收获太小了!那怎么办呢?合作!几个或十几个鹈鹕围成一圈,扇动水,把鱼围到一块儿,然后用它们的嘴横着捞,一边把里面的沙子涮一涮,这让我想起吐鲁番人民吃葡萄的方法。这叫富有!”郭博士形象的描述再次把大家逗得哈哈大笑。

还有受火烈鸟进食方式启发设计的挖掘机、受老鹰翅膀形态的启发设计的机翼、受鸟类翅膀获得升力的方式设计的飞机……

在特别互动环节“千鸟百喙”中,郭光普博士邀请大家通过给鸟儿和它们的喙配对的拼图游戏,加深理解不同鸟喙的形状与鸟类在进化过程中对不同环境进行适应之间的关系。结合大家在行走中发现的公园湖边有围栏区域虽然得到的打理不太多,有点点乱,但恰恰是鸟类比较多、生物多样性比较丰富的地方,郭博士建议大家如果以后当了设计师,可以在水里放一些木桩,“这是鸟儿们可以停歇的好地方”。

整个活动中,不同年龄的参与者共同在大自然中体验行走的乐趣,了解了鸟类的生活习性,同时提高了观察力和耐心。大家都表示希望今后城市里多举办一些像这样生动有趣的活动,增进人与大自然的接触、了解和人与人之间的交流。

https://blog.sciencenet.cn/blog-1341506-1435948.html

上一篇:“防蓝光”和“蓝光杀菌”是噱头还是必须?

下一篇:“星舰”第四次试飞,美国离实现“重返月球”还有多远?