博文

对话一位数学物理学家:约翰∙贝兹

||

对话一位数学物理学家:约翰∙贝兹

物理学论坛

2016年3月15日

我们很高兴向大家介绍数学物理学家和物理学论坛成员约翰∙贝兹!

向我们介绍一下您自己的背景。

我对各种各样的数学和物理都感兴趣,所以我称自己为一名数学物理学家。不过我其实是加州大学河滨分校的一名数学教授。我从1989年起在这儿任教。我太太丽萨∙拉斐尔斯(译者注:丽萨作为一名汉学家,其中文名为瑞丽。)九年后也在这找到了职位:除了其它方面,她主要研究中国和希腊古典哲学。

我在普林斯顿大学获得数学学士学位。我的学士论文是关于是否能利用计算机求解薛定谔方程至任意精度。最终,很明显你可以做到。我对数学逻辑很感兴趣,也在我的论文中用到了一些——可计算函数理论——不过我得出结论它对物理学并没有多大用处。当我读到米斯纳、索恩和惠勒的《引力论》如恢弘史诗般的最后一章,我决定量子引力才是我要着手的问题。

我去了麻省理工读数学研究生,但没找到任何人可以一起研究量子引力,。于是,我跟随尔文∙西格尔做了量子场论方面的论文。他是“构造性量子场论”的创始人之一,在其中人们试图严格证明量子场论在数学上是合乎情理的,并且满足它们必须满足的某些公理。这是一个艰难的主题,而我并没有完成多少,但是学到了很多。

我在耶鲁大学获得了一个博士后位置,并转向了经典场论,主要是因为这个是我能做的。另外我仍然在试图理解量子引力。那时弦理论突然广受赞誉,如果我跟随了那股潮流的话我的人生一定会轻松得多。但我并不喜欢它,因为当时的大多数工作都研究在一个固定的“背景”时空中运动的弦。量子引力被认为是关于时空几何如何变化和量子力学化的,所以我可不想要一种量子引力理论被安置在一个先验的背景几何上!

基于我在经典场论方面的工作我在加州大学河滨分校获得了教授职位。但是在西雅图关于这一主题的一个会议上,我听到阿贝∙阿希提卡,克里斯∙伊沙姆和雷娜塔∙洛尔做了关于圈量子引力的引人入胜的报告。我不知道他们为何在关于经典场论的一个会议上讲这些报告。但我很庆幸他们这样做了!我之所以喜欢他们的工作,是因为它完全是背景无关的,而且是数学上严格的。于是我开始着手研究圈量子引力。

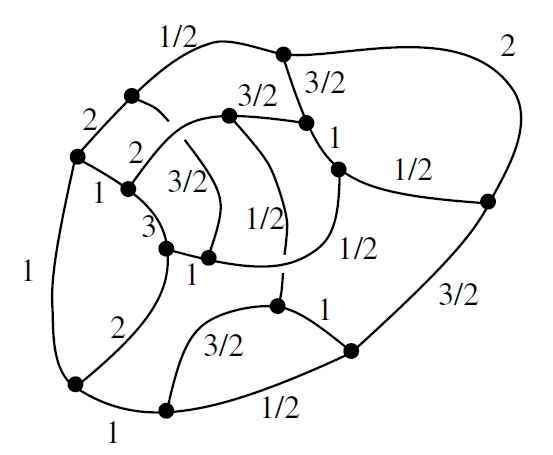

跟其他许多理论一样,量子引力在低维时要简单一些。我开始感兴趣于范畴理论如何容许你在只有三维时空的一个宇宙中表述量子引力。这相当于空间的一种全新概念,其中几何以一种彻底量子力学化的方式来刻画。最终,空间是“自旋网络”的一种量子叠加态,而后者类似于费曼图。大致思想是,一个自旋网络描述了粒子四处运动并相互作用的一种虚过程。如果我们知道了这些过程中的每一种的可能性,我们就知道了空间几何。

图一:一个自旋网络

圈量子引力尝试对4维时空中完全的量子引力做同样的事情,但这并不同样可行。接着路易斯∙克兰有了一个激动人心的想法:或许4维量子引力需要一种更加精巧的结构:“2-范畴”。

我从未听说过2-范畴。范畴理论是关于事物和将一件事物转化成另一件事物的过程。在2-范畴当中,我们还有将一种过程 转化为另一种过程的“元过程”。

我对2-范畴感到非常兴奋。当时我如此短视,竟没想到可能会有3-范畴,4-范畴,等等。准确地说,我更像一个数学物理学家而不是一个数学家:我并没有试图从数学本身的角度去发展数学。后来一个叫詹姆斯∙多兰的家伙跟我提到n-范畴!那真的让人大开眼界。他来到河滨分校跟我一起工作。于是我开始平行地思考n-范畴与圈量子引力。

多兰从形式上说是我的研究生,但恐怕我从他那学到的东西反而更多。1996年我们写了一篇题为“高维代数与拓扑量子场论”的文章,那可能是我最好的文章了。她充盈着关于n-范畴的宏大猜测和他们与数学其他分支以及物理学的关联。我们给出了这一切事物如何结合在一起的愿景。她是如此美丽,而且有如此多的证据支持,以致我们相信她必然是对的。可惜的是,那时还没有人提出n-范畴的一个好的定义,除了在n<4的情形。所以我们称自己的猜测为“假设”而不是“猜想”。在数学中一个猜想是某种完全明确的事物:它要么对要么错,没有解释的空间。

在现在为止,我想所有人都或多或少地相信我们的假设。一些容易的假设已经变成了定理。雅各布∙劳瑞,哈佛大学的一个年轻的高手,改进了我们一个假设的表述并且为其写了一篇111页的证明概要。可惜他仍然使用了一些还没有被定义过的概念。人们在努力修正它,而且我肯定他们会成功。

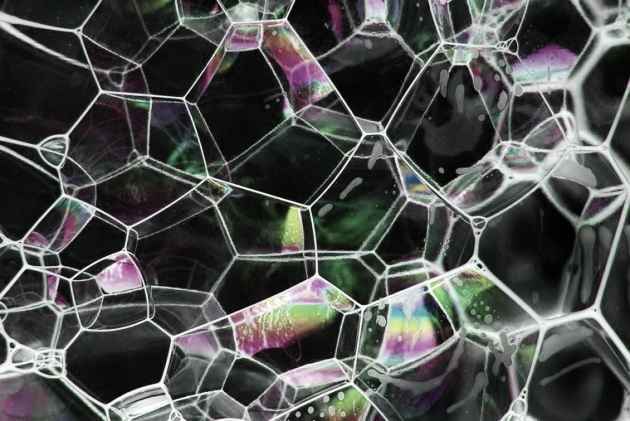

不管怎样,我继续尝试将这些想法与量子引力联系起来。1997年,我引入了“自旋泡沫”。这些是跟自旋网络类似的结构,但多了一个额外的维度。自旋网络有顶点和边。自旋泡沫还有2-维的面:想象一下由肥皂泡形成的泡沫。

图二:肥皂泡形成的泡沫

其想法是利用自旋泡沫对时空几何给出纯粹量子力学化的描述,正如自旋网络对空间几何的描述一样。但数学上,我们在此所做的是从一个范畴到一个2-范畴。

但目前为止,基于自旋泡沫已经得出一些不同的量子引力理论。不幸的是,并不清楚它们中的哪一个切实可行。2002年,丹∙克里斯坦森,格雷格∙伊根和我做了一堆超级计算机运算来探讨这一问题。我们发现当时最流行的自旋泡沫理论给出了与人们预期截然不同的结果。我认为我们差不多终结了那一理论。

这使得我非常沮丧。我不太喜欢编程:确实,克里斯坦森和伊根做了我们文章中这种艰难工作的全部。我不想把余生耗费在筛选自旋泡沫理论找出可行的那一个上。而最重要的是,我不希望当我老去时,仍然不知道自己的工作是否值得!对我来说,很显然n-范畴是将来的数学——并且我容易在这一主题上提出炫酷的新想法。于是,我退出了量子引力,转向了n-范畴。

但这是非常痛苦的。量子引力好比是物理学中的某种“圣杯”。当你研究这一主题时,你热衷于跟许多这样的人讨论,他们相信统一量子力学和广义相对论是世界上最重要的事情,任何其它的事情都不如她令人神往。你究极相信她。我花了很多年来走出这一思维定式。

具有讽刺意味的是,当我退出量子引力后,我开始随意地探索弦理论。作为数学的一个分支,它确实很美妙。我开始着眼于n-范畴如何应用于弦理论。结果表明这里出现了一个神奇的故事:简单来说,粒子之于范畴正如弦之于2-范畴,并且粒子的所有数学都可以利用这一想法推广到弦上!我跟乌尔斯∙施瑞伯,约翰∙韦尔塔一起弄清了这个故事的一部分。

在2010年左右,我觉得我应该转到环境问题以及工程和生物相关数学的研究上去,为了地球起见。那是另一次痛苦的逃离。不过幸运的是,乌尔斯∙施瑞伯以及其他人仍然在n-范畴和弦理论方面工作,并且做得比我以往更好。因此我不觉得有必要再研究这些东西了——事实上,要一直继续下去很困难。我只是以旁观者的身份静静地追随着。

很有可能我们还需要很多好的想法才能在量子引力上取得实质性的突破。但我确信n-范畴会在其中扮演一个角色。因此,我很自豪曾经出力推进这一主题的发展。

您的叔叔,艾尔伯特∙贝兹,是一名物理学家。他是如何帮助你培养自己的兴趣的?

他对我有着巨大的影响。他主要因为是民谣歌手琼∙贝兹的父亲而闻名。不过他最初从事光学研究并且协助发明了第一代X-射线显微镜。后来他非常热衷于物理教学,特别是在那时被称为第三世界的国家。比如,1951年他在巴格达大学帮助建立了物理系。

图三: 艾尔伯特 V∙ 贝兹

当我还是个小孩时他为联合国教科文组织工作,所以他来到了华盛顿特区,跟住在附近的我父母一起住。每当他出现的时候,他会打开他的手提箱,掏出神奇的小玩意:衍射栅栏,全息图,以及这类的东西。并且他会解释它们是如何运作的!我认定物理学是世界上最酷的事情。

当我八岁的时候,他给了我一本他写的书《新大学物理:螺旋式教学》。我立即开始尝试读它。“螺旋式”是一种伟大的教学原理:不同于每个专题仅仅解释一次,你会从简单开始,接着持续地从一个专题到另一个专题螺旋式上升,每次都在更深的层次上审视他们。所以他不仅教了我物理学,也教了我如何学,如何教。

后来,当我15岁时,我在他伯克利的公寓里呆了几个星期。他带我参观了劳伦斯科学馆,那是我第一次品味到编程的感觉——用BASIC语言,把程序记录在纸质磁带上。那是在1976年。他还给了我一套《费曼物理学讲义》。因此,在接下来的那个夏天,当我在一个州立公园做些修路之类的事时,我也在尝试从《费曼讲义》的第三卷中学习量子力学。其他的孩子一定认为我是个十足的怪人——当然我确实是的。

为我们描述一下你的工作日通常是怎样的。

在学年期间我一周教两到三天课。教课的那些天,这是我一天的工作重点:从早餐起我开始准备我的课。对我来说教课其乐无穷。目前我教两门课程:一门博弈论的本科生课程,和一门研究生课程范畴论。我还组织了一个范畴论的研讨班。此外,我和我的研究生有一个一周一次的四小时讨论:他们给我展示他们完成的工作,然后我们尝试推进我们的研究项目。

在不教课的日子里,我花大量的时间写作。我喜欢写博客,因此很容易一写就是一整天,但我尽量腾出大量时间来写实质性的文章。任何拟定的文章最开始写起来都很艰涩,但到了最后几乎是自动流淌出来。最终,我不得不忍痛搁笔:我总想多加点东西。在那个阶段,我感到在写了一整天之后变得容光焕发。很少有东西能如此让人志得意满。

在夏天我不教课,所以可以完成大量的写作。我花了两年时间在量子科技研究中心做研究,那是在新加坡,从2012年后我夏天的时候到那边工作。有时我带上我的研究生,但通常我仅仅是写作。

我也花大量的时间跟我太太在一起活动,像聊天,烹饪,购物,在健身房锻炼。晚上我们喜欢一起看电视节目,主要是奥秘和科幻类的。

我们也做大量的园林工作。年轻时我觉得那很乏味——但当你变老了,主观的时间加速了,你会对植物生长之类的事情更加留心。当你栽下一颗小种子,看着它长成一棵橘树,然后吃橘子当早餐,那真的是无比的心满意足。

我喜欢弹钢琴和录制电子音乐,但要做好这些需要大段大段的时间,而我常常没有。音乐是纯粹的愉悦,所以如果我不在听的话,常常会在脑子里构思它。

如果我向自己最阴暗的欲望屈服,变成一个颓丧的废物,我会花整天整天的时间写微博,听音乐,录制音乐和研究纯数学。但我需要其它事情来保持理智。

目前你在从事哪方面的研究?

最近我在努力完成一篇题为《在连续体中挣扎》的文章。它是关于物理学在无穷大方面存在的问题的,而根源在于假定时空是一个连续体。在某些接合点,这篇文章在心理上感觉极其难写,因为它理应对量子场论做出总结,而这是一个复杂而枝蔓横生的主题。因此,我采取的对策是将这篇文章切分成许多博客文章并张贴在物理学论坛上,以此来激发我自己。

纯粹是为了好玩,我和格雷格∙伊根一起合作研究了涉及八元数的一些项目。八元数是一种可以加减乘除的数字系统。这样的数字系统只存在于1,2,4和8维中:你会得到形成一条线的实数,形成一个平面的复数,4维的四元数,以及8维的八元数。八元数是最大的,也是最怪异的。例如,八元数的乘法破坏结合律:(xy)z 不等于 x(yz)。因此八元数一开始听上去完全是疯狂的,但结果发现他们跟弦论以及其他事物有着令人神往的关联。他们相当让人上瘾,如果我变成了一个萎靡的废物我会在他们身上花大量的时间。

图四:由240个单元组成的整八元数,投影在一个平面上

八元数也有“整数”的概念,并且整八元数构成8维中的一个晶格,也就是许多点的重复模式。这就是所谓的“E_8晶格”。还有另一个生活在24维中的晶格,叫做“利奇晶格”。二者都跟弦论有关联。注意8+2等于10,这正好是超弦生存的维度,而24+2等于26,正好是玻色弦生存的维度。这并非出于偶然!这里的因子2来自弦的两维世界面。

考虑到3*8等于24,伊根和我开始关注如何从3套E_8晶格构造出利奇晶格。人们已经知道一个小花招可以做到这一点,但我们花了一些时间才弄清楚这到底是怎么运作的——接着伊根发现你有恰好17280种方式来玩这个小花招!我想把这一证明过程写下来。这里有大量美丽的几何。

当你奋力拼搏终于达到这样一种境界,能对这些结构以及它们与物理学如何关联有所洞察的时候,那真是格外地振奋人心。

不过,我主要的工作,涉及利用范畴理论研究网络。我对各种各样的网络都感兴趣,从电子电路到神经网络再到“化学反应网络”以及更多。科学和工程的不同分支关注不同种类的网络。但在不同主题的研究者们之间并没有足够的交流,因此得由数学家负责建立网络的一个统一理论。

我已经有七个研究生从事这一项目的研究——实际上是八个,如果你把布伦丹∙方也算上的话:我在帮助他写毕业论文,但他其实是牛津大学的学生。

布伦丹是最初加入这一项目的。我想让他研究电子电路,这是一种很良好且熟知的网络类型,很适合作为出发点。但他研究得深入得多:他发展了一种研究网络的一般性范畴理论框架。我们接着把它应用到电子电路,以及其他事物。

图五:布莱克∙波拉德和布伦丹∙方在量子科技研究中心

布莱克∙波拉德是我在加州大学河滨分校这儿的物理系的学生。跟布伦丹和我一起,他发展了一种马尔科夫过程的范畴论方法。所谓马尔科夫过程就是一个系统在不同态之间来回跃迁的随机过程。我们利用布伦丹的一般形式将马尔科夫过程约化为电子电路。现在布莱克走得更远,在利用这些想法处理化学反应网络。

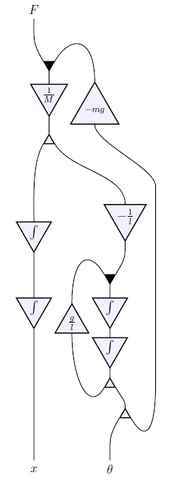

我其他的学生在加州大学河滨分校的数学系。杰森∙埃尔比勒在研究“控制论”,这是工程学的一个分支,通过设计反馈回路来保证过程稳定运转。控制论使用所谓“信号流通图”的网络,而杰森已经想出如何利用范畴论理解这些。

杰森并没有使用布伦丹的框架:他用了一种不同的范畴,叫做PROP(译注:乘积置换范畴的简称),这是很久以前为了代数拓扑中的应用而发展起来的一种范畴。我的学生弗朗西斯科斯∙厄勒布鲁进一步发展了它,以便在我们的项目中使用。它给出了一种很好的方式来用基本构建模块描述网络。它同时也阐明了信号流通图与费曼图之间的相似性!他们非常相似,但也有一个巨大的不同:在信号流通图里信号都是经典的,而费曼图完全是量子力学的。

图六:安置在马车上的倒立摆的信号流通图

我的学生亚当∙亚辛正开始着手经典力学中的网络。在经典力学中你通常考虑一个单一系统:你写下哈密顿量,得出运动方程,然后尝试求解它们。而他研究这样一种设置:给出许多系统,把它们耦合进一个网络中。

我的学生肯尼∙括瑟和丹尼尔∙西卡拉在深入探究网络理论的另一方面。我之前提到,范畴是关于事物以及将一个事物转变成另一个事物的过程的。在一个2-范畴里,我们还有将一个过程转化成另一个过程的“元过程”。我们正着手将2-范畴引入到网络理论中去。

例如,你可以利用范畴把一个电子电路描述为将某些输入转化为某些输出的一个过程。你在一端引入某些电流,一些电流会从另一端出来。但你也可以用2-范畴来描述将一种电子电路转化为另一种的“元过程”。元过程的一个例子就是电子电路的简化方案,比如将两个串联电阻用一个电阻代替。

最终我想在生物化学方面推动这些想法。对物理学家和数学家来说,生物学显得复杂和“肮脏”,但我认为其中必然有一种美丽的逻辑。它满布着网络,并且这些网络随着时间变化。因此,2-范畴看起来是生物学的一种自然的语言。

要让人们信服这一点可不容易,不过这也没什么。

说说你在“数学物理本周之发现”这些过去的项目上的经验。

我在1989年的时候被加州大学河滨分校所聘用。我很孤单无聊,因为丽萨回到了东海岸。于是,我在电脑前度过了很多个夜晚。

我们那时已经有了因特网——但只能算是“石器工具”刚刚发明——而全球网还没有流行起来。因此,我会用一个叫做“新闻服务器”的程序在“新闻群”里读写一些贴子。你可以想象我坐在一台古老的带有大型软盘驱动器的黑底绿字阴极射线管显示器前面,启动那种古老的调制解调器连到因特网上去。

在1993年的时候,我开始就我读过的论文写一系列的贴子。我把它叫做“本周数学物理之发现”,不过这是一个巨大的错误,因为我根本就没办法每周写一篇。过了一段时间后我开始利用它来解释大量数学和物理主题。我写了300期。后来到2010年我退出了,因为那时我开始严肃对待全球气候变暖的问题。

与我们分享一点你当前的项目,像方位角和n-咖啡馆。

我一向喜欢线上讨论的论坛——所以我喜欢旧时代的网络新闻组,也喜欢现在的物理学论坛。n-范畴咖啡馆是我和乌尔斯∙施瑞伯以及哲学家戴维∙科菲尔德从2006年起开始创建的博客,那时我们三个人都意识到n-范畴将是席卷数学的巨大浪潮。现在我们这个团队有了更多的博主了。但是n-咖啡馆后来失去了一些动力,因为我退出了在n-范畴方面的研究,而乌尔斯开始把他大部分精力放在两个相关的项目上:一个叫做n实验室的百科网站,和一个叫做n论坛的讨论群。

2010年,当我注意到全球气候变暖像是一股巨浪,将要冲垮我们的文明,我启动了方位角项目。其目标是创造一种焦点,吸引对拯救地球感兴趣的科学家和工程师们。它由一个人员团队,一个博客,一个百科网站以及一个讨论群构成。它在一段时期非常有成效:我们写了大量关于气候科学和能源问题的教育性文章。但后来我意识到我更擅长抽象的数学。因此,我把更多时间放到跟我的研究生一起工作上。我仍然为环境问题所促动,但我在尝试寻找适合数学家的方式去处理它们。

气候变暖的什么方面激起了你的兴趣?

这就好像在问:“正向我们席卷而来的大海啸,哪一点激起了你的兴趣?”

从2004年起我开始听到这类让我脊背发凉的新闻,而真正让我担忧的,则是根本没什么人谈论这类新闻,至少在美国如此。

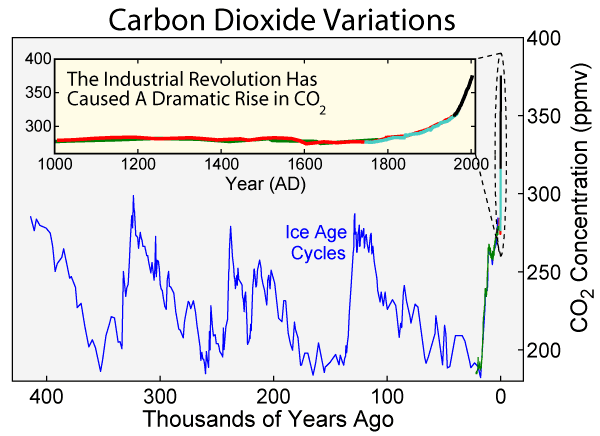

图七:选自“全球变暖插图”

我说的是我们正将地球的气候推出我们已经生存了超过100万年的冰川周期,达到一个全新的范围。我说的是二氧化碳在进入大气层后,需要数百年甚至数千年才能排出去。我还说的是全球变暖只是一个更大现象的一部分:人类世。那是一个新的地质纪元,其中生物圈因为人类影响而快速改变。这不仅仅是温度的问题:

植物产生的化学能中大约1/4正被人类所使用。

— 种属灭绝速率是通常基准速率的100-1000倍。

— 大型海洋鱼类的数目自1950年后衰减了90%。

— 人类目前从大气中摄取氮的量比所有其他过程加起来还多,并转化成了硝酸盐。

— 多达8-9倍于自然基准量的磷正在流入海洋。

这并不必然预示着我们文明的结束,但却是我们所有人必须解决的事情。

因此,我感到有必要去警示人们,并且试图构思出行动策略。这就是为什么2010年的时候我退出n-范畴的研究,启动了方位角项目。

你在美国的东西海岸都生活过。你更喜欢哪边,为什么?

东西海岸之间的确有一些差异,但其实并不大。西海岸是太平洋沿岸的一部分,所以这儿有更多来自亚洲的影响。这儿四季不太分明,因为北半球的风从西往东刮,而海洋充当了控温系统。从河滨分校往南是一片准沙漠,所以哪怕在一月份我们也可以在后院里吃早餐!但我住在这儿并非我更喜欢西海岸。只不过恰好在这儿我和我太太丽萨都能找到职位。

我真正喜欢的是离开美国,去领略世界的其他地方。当你在巴厘岛参加火葬仪式,或是在老挝欢度赫蒙族节日,美国不同地区的差异就显得非常微不足道了。

但我并非天生的旅行家。当我在英格兰度过第一个夏天时,我非常担心自己会出洋相。英国人有各种礼仪,而他们古老的大学里更是充满了神秘的习俗和微妙的社会身份,甚至英国人自己都感到害怕。但过了几个夏天后我克服了这一点。首先,在全球范围内,身为美国人允许你对什么都一无所知。如果你表现得比最差的刻板印象稍微好一点点,人们就会赞不绝口了。其次,我大多数时间都跟数学家们在一起,他们对不好的社交礼仪是极度宽容的,只要你知道一些有趣的定理。

现在我在英国已经觉得非常舒适了。过去几年我在牛津大学的量子计算组待过——由鲍勃∙库克和萨姆森∙阿布拉姆斯基组织的小组。我喜欢跟杰米∙维卡里谈论n-范畴和物理,或是和我的老朋友金明迥,那儿的一个数论家。

当我第一次访问巴黎时,也非常不安。所有人都提到侍者会如何无礼,诸如此类的事。但我觉得那不过是夸张之词。当然,如果你去那些挤满了粗鲁的游客的咖啡馆,侍者也会把你当成粗鲁的游客一样对待——所以尽量别去。如果你去一些安静的地方并且举止大方,大多数人也会很友善。幸运的是丽萨会说法语并且在巴黎有一些朋友;这赢得了很多机会。我不会法语,所以总觉得有点像傻瓜,但我学会了怎么应对。我在那儿度过了几个夏天,跟保罗∙安德烈∙媚兰合作研究范畴论和逻辑学。

我在香港度过的第一个夏天也把我给吓到了——而在上海的第一个夏天就更变本加厉了。丽萨也会说中文——她比我有文化多了,拉着我去了很多有趣的地方。

图八:油麻地市场——香港

在上海逛的第一天让我精疲力竭:所有的东西都是崭新的!在街上走的时候你会看到有人把青蛙装在桶子里卖,还卖些奇怪的蘑菇和香草,然后一个小手机店里带有很多8的电话号码贵得多,越多越贵:这真的是一种认知上的颠覆。

不过再一次地,我开始享受这里。然后回到加州的时候,所有的事情都显然有点乏味。为什么有这么多未经开垦的土地?所有的人都去哪儿了?为什么吃的总是寡淡无味?

我在美国以外待得最久的地方是新加坡。同样,这也是因为我和我太太都在那拿到了职位,并非因为它是世界上最好的地方。跟中国相比它有些乏味和过于修整。不过它是仍然是一个迷人的地方。他们已经将自己从英国的一个殖民港提升成为一个多元化的国家,并且在某些地方比美国技术上更进步。食物也很美味:混合了中国,印度,马来西亚和几乎所有其他地方的口味。这儿基本上没有犯罪:你可以在凌晨3点到城里最差的区域找一条最黑的巷子转悠也不会感到危险。生活在这样的一个国家很有意思,许多有着完全不同文化的人们学着共同生活和繁荣。美国也自称为一个熔炉,但在新加坡甚至有四种官方语言:英语,普通话,马来语和泰米尔语。

最重要的是,生活在文化和政治不同于你出生地的那些地方真的很棒。但我在努力减少旅行,因为这对这个星球不利。

你因为你的“民科索引”赢得了一些名声。你发展这个的动机是什么?你增加了什么新的判据吗?

在因特网流行起来后,我们一群人开始利用它在网络新闻组sci.physics上讨论物理。

可是之后,突如其来地,世界各地的民科们开始加入!

在此之前,我想没有人意识到有多少人有他们个人独特的物理学理论。你可能有一个疯狂的叔叔虚耗光阴企图驳倒狭义相对论,但你根本想不到事实上有数千个这样疯狂的叔叔。

我很确信你在物理学论坛这儿也知道,民科通常倾向于让严肃讨论进行不下去。如果有一些人正谈论黑洞热力学定律,然后有个家伙跳进来说宇宙就是一个黑洞,所有人会停下他们在做的,去跟那人争论。这是不可避免的。它让我想起,当有人把一个婴儿带到一个派对上时,所有人都开始对她轻言细语。但这可糟糕得多。

当物理学民科们开始接管了网络新闻组sci.physics,我发现他们有很多共同特征。民科索引总结了这些共性。每当我注意到一种新的模式,我就把它加进来。

例如:如果有人开始把自己比作伽利略并且说物理主流集团对待他们像异端审判,我向你保证这一定是一个民科。他们的理论可能有点道理——但不幸的是,他们都有夸大妄想症和受迫害情结。

出错并不是一个人成为民科的原因。成为一个完全的民科常常是一种悲剧综合征的终点。有些人在未熟知物理学之前就开始有些过分自信他们能革新物理学。事实上,许多年轻物理学家都经历过这一阶段!但好的物理学家会通过改进自己的游戏来回应批评,而那些成为民科的则对批评不屑一顾。他们想出一个他们自认为很伟大的想法,当没人喜欢它时,他们不会说“好吧,我需要学得更多。”相反,他们会编造借口:没有人理解我,可能有某种阴谋论在运作,诸如此类。随着一次次的回绝这样的借口也越来越复杂,他们也越来越难以放弃和承认:“哎呀,是我错了。”

当我写下这一民科索引时,我想民科们很可笑。亚历山大∙阿扁声称如果我们把月球炸飞的话,世界上所有的疾病都将被治愈。阿基米德∙钚认为宇宙是一个巨大的钚原子。这些想法有些可笑。但现在我意识到,某个人带着对物理学的巨大热情开始,却以这样的困境终结是多么可悲。他们大多从未跳脱出来。

你心目中数学和物理学方面古往今来的英雄有哪些?

噢,这个问题可不简单!我想每个科学家都需要有英雄。我自己就有许多。

当我还是个小孩的时候,我爱上了玛丽∙居里,我想要娶一个像她那样的姑娘:某个真正关心科学的人。她克服了重重困难去获得物理学学位,发现了并非一种而是两种新元素,经常在她自己的厨房做实验——而且获得了并非一个而是两个诺贝尔奖。她在许多方面是一位悲剧人物。她挚爱的丈夫皮埃尔,本身也是一位伟大的物理学家,在路上滑倒后被一辆马车碾过,在车轮轧过他的头盖骨时立即死亡了。她自己很可能是她的放射性实验致死的。但这让我对她的爱有增无减。

后来我的大英雄是爱因斯坦。有那个物理学家会不把爱因斯坦当做英雄呢?首先他提出了光是以离散的量子即光子组成的这一想法。接着,两个月后,他利用布朗运动估算出了原子的大小。在那一个月后:狭义相对论,统一了空间和时间!再过了三个月,质量和能量的等价性。而所有这些仅仅是为了预热他那真正卓越的广义相对论,在其中引力被解释为空间和时间的弯曲。他切实地改变了我们对宇宙的观念。后来,在他的晚年,宏伟的但并不成功的对大统一理论的追寻。正如我的一个朋友所说,这里关键的不是他失败了;真正关键的是他给予了物理学一个新的目标,比它以往的任何目标都更加雄心勃勃。

之后是费曼。我之前提到,我叔叔给了一套费曼的《物理学讲义》。这就是我最初如何学习麦克斯韦方程,狭义相对论,量子力学的。我相当钦佩的是他能用极少的术语来解释事物,并直抵问题的核心。后来我也喜欢他的其他书,比如《别闹了,费曼先生》。再后来我学到了足够多的时候,为他在量子电动力学方面的工作所倾倒。

但是当你读到他自传性的书时,你会发现他在相当努力地说服我们他其实是一个天性风趣的普通人。只不过这个天性风趣的家伙恰好比所有其他人都聪明一点。他也会对女人相当刻薄——而在这一点上,爱因斯坦就更过分了。所以我们的英雄也不能不加批评地盲目崇拜。

一个很好的例子是亚历山大∙格罗滕迪克。我猜他是我目前主要的数学英雄。为了解决想韦伊猜想这样的具体问题,他避免了简单粗暴的技巧,而是发展了革命性的新概念来逐渐地溶解这些问题。并且这些新概念后来比激发他的那些问题重要得多。我说的是交换范畴,概型,拓扑斯,堆,诸如此类。每一个想真正在更深的层次理解数学的人都必须学会这些概念。他们美妙绝伦而又简明扼要——但并不容易掌握。你必须真正改变你的世界观去理解它们,就像广义相对论或者量子力学那样。你必须重新连线你的神经元。

图十:亚历山大∙格罗滕迪克

在他的巅峰时期,格罗滕迪克几乎像个超人。看起来他几乎整日整夜地工作,将他的理念大肆宣扬给其他杰出的法国代数几何学家们。据说他有20000页手稿尚未发表!然而他后来逐渐与数学主流集团疏远,并最终完全消失了,隐居在比利牛斯山附近的一个小村庄里。

在科学和数学上你最期待的突破性进展是什么?

我非常想看到在弄清物理学基本定律方面取得进展。理想化一点,我想知道万物理论。当然,我们并不知道存在一个这样的理论!可能会出现对物理学定律的一系列无穷演替的,越来越深入的认识,而并没有终极答案。

哪怕我们确实发现了万物理论,那也不会是故事的结局。它可能只不过是一个开始。比如,你接下来会问为什么这个特殊的理论会统治我们的宇宙。它是必然的,还是偶然的呢?人们已经开始谈论这一谜题了,但我认为现在还为时过早。我想我们应该先找到万物理论再说。

不幸的是,基础物理学如今处在一个“停滞”的相中。在我有生之年是不指望能看到万物理论了。但我会很开心看到任何进展!还有许多非常基本的事情我们并未理解。

至于数学,我希望人们这个世纪会忙于用∞-范畴来重建基础,并且回答在这一过程中出现的问题。在“同伦型理论”方面的众多工作正取得很好的进展——但至今他们主要考虑的是∞-群胚,这只是∞-范畴的一种非常特殊的类型。当我们利用∞-范畴来重做所有的数学,局面将完全不同以往。

然后就是人类能否找出一种方式来避免毁灭我们生存的这个星球的问题。以及我们能否成功把自己替换为某种更智能——或者说更明智的生物的问题。

这儿是一些很酷的东西:红矮星会持续燃烧10万亿年。如果我们,或者说任何文明,能在这种恒星中的一个附近定居下来,将会有充裕的时间弄清任何事情。那正是我所希望的。

图十一:40亿年前,银河系与仙女座星云第一次相撞后

但我的一些朋友认为生命总是尽可能快地耗尽资源。所以我的大问题之一是,智能生命会不会培养出足够的耐心来闲坐着思考有趣的思想,或者它会不会尽其可能地迅速耗尽红矮星和任何其它能源,就如同我们现在对矿物燃料所做的一样。

约翰∙贝兹的将来会是什么样?你的目标是什么?

我的将来,主要地,是死亡。

这适用于我们所有人——或者说我们中的大多数人。尽管有些人相信技术会带来永生,或者至少更长久的生命,我打赌我们中大多数人会很快走向死亡。所以我尽可能地争取我拥有的大部分时间。

我一直在重新评估我应该做什么。我过去经常思考量子引力和n-范畴。可是量子引力感觉已经停滞了,而n-范畴发展得如此迅速,让我觉得我的帮助已经可有可无。

气候改变非常重要,但没有人真正知道应该如何去应对。许多人在尝试许多不同的事情。不幸的是我并不比其他人更优秀,如果说到最明显的策略——比如政治,或者气候学,或者安全核反应堆,或者更好的蓄电池和光电池。

诀窍是找到你比其他人更擅长的事情。目前这对我来说就是以一种非常抽象的方式来思考网络和生物学。我被帕滕和维特坎普的如下言辞所激励:

要理解生态系统,最终将会是理解网络。

因此这将是我接下来五年的目标。很可能这不是任何人为迎接中期人类世所能做得最好的事。但它可能是我能做得最好的:利用我所知道的数学帮助人们理解生物圈。

看上去好像我总是在跳来跳去:从量子引力到n-范畴再到生物学。但有些事情并没改变:我一直在思考网络,以及它们如何随着时间而改变。

有时候我渴望退休,变成一个更加放荡形骸的浪子。我会写一本有趣的书来讲几何和物理中的群论,再写一本关于八元数的。我甚至可能考虑花更多的时间在音乐上!

图十二:约翰∙贝兹在甘肃纳摩大峡谷

约翰∙贝兹

我是一名数学物理学家。我在加州大学河滨分校数学系工作,同时也在新加坡的量子科技研究中心兼职。我过去一直探索量子引力和n-范畴,不过现在主要研究网络理论和方位角项目,后者是为了让科学家,工程师和数学家能在全球生态危机上有所作为。

https://blog.sciencenet.cn/blog-863936-1257686.html

上一篇:神秘的六维世界

下一篇:物理学已停滞——需要另一个爱因斯坦来革新她,物理学家艾维·劳埃伯称