博文

有组织科研与自由探索可以兼容吗?

|

有组织科研与自由探索可以兼容吗?

李侠 谷昭逸

(上海交通大学科学史与科学文化研究院)

最近一段时间,科技界关于有组织科研的提法逐渐热起来,但是很多人并没有真正搞明白这个提法为何会在这个时候突然出台,以及它的内涵到底是什么,目前关于有组织科研的社会认识仍处于模糊状态,为了搞清楚它的真实旨趣,我们需要对这个提法进行溯源,据我们的梳理,这个概念是出自教育部的一份文件,即2022年8月教育部印发《关于加强高校有组织科研推动高水平自立自强的若干意见》(以下简称《意见》),这可以看做是近期关于有组织科研概念的正式官方出处。那么在这份文件中,有组织科研意指什么呢?《意见》中明确指出:高校有组织科研是高校科技创新实现建制化、成体系服务国家和区域战略需求的重要形式。对于高校如何实现有组织科研,《意见》给出了九条宏观举措,这些措施都是方向性的,至于组织和科研如何结合的问题以及有组织科研的边界和职能问题目前并不清晰,这里存在的一个明显的问题是:自由探索和有组织科研可以兼容吗?在边界明确以后,有组织科研如何落地仍有很多深层次问题亟需理清。

1、有组织科研的边界与职能

从大的时代背景来看,有组织科研概念的横空出世主要有两个原因,其一,当下国际形势出现剧烈变化,科技发展的生存环境恶化,导致知识供给不足。原有的多渠道获得知识的路径逐渐演变为单渠道的自给自足模式,因此,必须改变原有的知识生产模式。其二,原有的松散的、自由式科研模式已经无法满足整个社会对于知识的迫切需求(类似于第一次工业革命初期的从小作坊到机器大工业的转变),必须通过采取新型举国体制的模式加大科技知识的供给,而举国体制一定是借助于组织化、建制化来运作的,从而实现高水平的科技自立自强的目标。这就是《意见》出台的深层原因,另外,教育部作为科技知识生产与人才培养的最重要承担者,也面临与其他国家战略科技力量之间的竞争,必须转换模式才能在这轮竞争中居于有利位置。现在的问题是有组织科研该如何组织?它的边界在哪里?它在哪个区间能够更好地发挥组织化带来的正向功能而不是相反?

关于组织这里要区分两种组织形式:正式组织和非正式组织,区别在于是否由具有强制性的领导力来维系。自从科学告别小科学时代以来,几乎所有的科研活动都是有组织的,只不过那种组织更多的是一种非正式的组织,比如科研团队、科技共同体等。这次提出的有组织科研显然是一种建制化的正式组织,希望通过组织化使科技资源有机整合,从而实现知识生产的规模效应,用公式表达就是:有组织科研产出=组织强制*(人才*基金*设备*激励机制),而传统的科研产出模式为:非正式组织科研产出=团队整合*(人才+基金+设备+激励机制)。这组公式可以很好表达两种科研生产模式的差异:有组织科研如果研究空间定位准确的话,可以借助于组织的整合力实现资源间的乘数效应,相反,非正式组织科研充其量只能实现资源的简单加和效应。问题是有组织科研是否是一副包治百病的灵丹妙药而放之四海皆准,它的应用边界在哪里?这是所有的有组织科研制度设计时必须明确的问题,否则这种模式的无限扩大化会对正常的科技发展秩序带来严重的冲击。

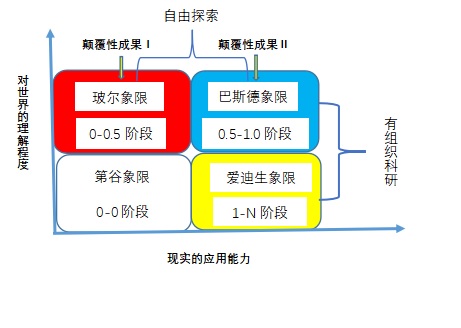

2、有组织科研洪流下的自由探索空间

通过对科技知识生产的整个链条的结构化分析,可以清晰看到,从前端的基础研究、中端的应用研究到末端的试验发展研究,中端、末端由于问题已经明确,在实践中都是可以采用有组织科研的模式去做的,而且容易形成规模效应,实践中也是这样做的。以往只不过更多的时候采取的是一种非正式组织形式而已,其所传递的强制性与正式组织存在差异而已(差额即两种组织形式间的能力损失),对于这点科技界是有共识的。现在的问题是,对于基础研究是否也可以采用有组织的科研模式?由于基础研究的内部结构也很复杂,对此,笔者曾根据美国政策专家斯托克斯关于基础研究的分类以及中国提出的从“0到1”的基础研究分类,构造了一个四象限图,可以很清晰地发现有组织科研的边界在哪里?根据图示,可以明确地指出,有组织科研起于爱迪生象限(属于试验发展研究领域,以解决关键核心技术为标志)止于巴斯德象限(即由应用引发的基础研究),这就是有组织科研在基础研究领域的最内边界。对处于玻尔象限的纯基础研究则不适合采用有组织科研的模式,毕竟一个天才的想法和观点是无法用有组织的形式产生出来的,换言之,像牛顿、爱因斯坦这样的天才科学家的工作是无法通过有组织的模式产生的,它是自由探索回馈给人类的礼物。回到中国也一样,“两弹一星”成就的取得一定是有组织科研成功的典范,但哥德巴赫猜想则一定是陈景润个人自由探索的结果。由此,我们可以得出一个明确的结论:纯粹基础研究领域适合采用自由探索模式,这也是科学界的最后绿洲,它是用于生产原创性知识与思想的空间,这里不需要有组织的干预,一旦这片自由探索空间被破坏,后续所有的科技知识生产都将萎缩。

笔者以前曾就中美三类研究对于经济发展的贡献做过分析,得到结论非常令人震惊:由于中国的基础研究能力孱弱,导致中国的应用研究基本上处于空转状态,即应用研究投入的越多对社会发展的负相关性就越大。原本基础研究的成果是人类对未知的探索,远离社会应用,投资于此只能对经济增长形成负相关性,这是人类为获得对于未知的理解所必须付出的代价。然而,在中国即便是基础研究成果也对GDP产生了弱正相关性,由此可见,中国基础研究成果是多么匮乏,因此,纯粹基础研究这块自由探索的空间必须保留,相反有组织科研必须明确限定在巴斯德象限以及知识生产链条的中后端。

当下,我们面临的紧迫任务聚焦在由应用引发的基础研究以及中后端的关键核心技术的突破层面,这个阶段适合有组织科研这种知识生产模式。在这个区间内,以往的松散研究模式导致的知识产出效果并不理想,试想这些年投入的众多科技重大专项项目,它们大多属于应用研究(只有少部分属于由应用引发的基础研究)层面,由于没有采取有组织科研模式,导致这些项目的运行结果并不理想,以及出现无数重复建设现象,从上述科技产出公式中可以看到,整合模式的团队其要素之间处于简单的机械性加和关系,无法形成有组织团队的整体性功能,究其原因就在于以往非正式组织的科研模式,强制性有限,科研资源要素无法形成耦合效应,导致非正式组织的科研能力不能完全发挥出来。笔者曾戏言:我们引以为傲的“两弹一星”工程如果也采用目前的松散式拼盘团队模式,那是肯定做不出来的。从这个意义上说,新型举国体制与有组织科研的结合适合于整个科研链条的中后端,即便想扩展最多也只能延伸到巴斯德象限处,否则就会产生扼杀自由探索空间的严重后果。有组织科研的提出,不仅是管理部门改革的需要,也是科技发展到一定阶段必然要走的道路。

【博主跋】这篇小文章发表在2023-7-17的三思派公众号上,与李辉博士合作愉快,是为记!

说明:文中图片来自网络,没有任何商业目的,仅供欣赏,特此致谢!

2023-7-18于南方临屏涂鸦

https://blog.sciencenet.cn/blog-829-1395788.html

上一篇:关于预测未来

下一篇:那些匆忙的告别让我们来不及道一声谢谢