博文

流拍的当代艺术名作和经久不衰的《向日葵》

|

2014年,上海收藏家刘益谦先后花2.8亿购得一个鸡缸杯,据称是明成化年间传世的3件斗彩鸡缸杯中的一件,当时在文化界引起了不小的轰动,沪上博物馆研究员和媒体皆有为之作注者,而另一位收藏家马未都却表示:刘益谦花2.8亿买的鸡缸杯,他在地摊上讲讲价,花200块可以买5个。各方争议至今尚未尘埃落定,但近期,坊间盛传刘益谦夫妇同时与佳士德、苏富比和菲利普三大拍卖行接触,准备抛售不少藏品,其中包括曾经举世瞩目的鸡缸杯。10月5日的香港苏富比当代艺术晚间拍卖场又传出张晓刚的《血缘-大家庭2号》、曾梵志的《江山如此多娇1号》、草间弥生的《自己消灭》、阿尔伯特•厄伦的《无题》等中外当代艺术名家作品流拍的消息。

这些无独有偶的现象背后的原因笔者暂不揣测,只是正好想起艺术史上伟大的画家凡高的作品《向日葵》——在画家离世之后的百余年里,不仅曾经在拍卖市场上创下过现代艺术品成交价的纪录,而且至今依然叩动人们的心弦。究竟是什么形成了《向日葵》经久不衰的魅力?绵延百年的“凡高热”又究竟是凭借什么维持的?这里,笔者先谈谈作为现代图腾的《向日葵》。

作为现代图腾的《向日葵》

一生都在为颜料和付给模特的费用发愁的凡高,在有生之年没有卖出过一幅《向日葵》系列的作品。然而在他死后不久,他的画却很快受到了关注,他在巴黎和阿尔勒的创作的那些花卉静物越来越被看作其标志性的作品,并在不久后就被认为是后印象派(Post-Impressionism)的巅峰之作,激发了表现主义(Expressionism)的创作灵感。一位英国评论家称:“他(指凡高)用全部精力追求了一件世界上最简单、最普通的东西,这就是太阳。”

今天,这些传递了画家生命中苦难和激情的作品,已无可辩驳地成为世界上最著名的艺术作品之一。据英国公众舆论研究会2000年2月专门为历史学家唐纳德·萨松的《蒙娜丽莎微笑五百年》一书在意大利进行的一场关于“你认为当今最有名的油画是什么?”的公众调查结果显示,凡高的《向日葵》(此处应特指《十五朵向日葵》)在公众心目中的知名程度仅次于达·芬奇的《蒙娜丽莎》,追随其后的是波提切利的《春》和蒙克的《嚎叫》——相当程度上受凡高表现主义风格影响的一幅作品。

凡高一生画作上千幅,仅油画的产量就在800百幅以上,其中,《向日葵》系列目前在画册上一般只能见到4幅:在伦敦的两幅、在慕尼黑的一幅和在阿姆斯特丹的一幅。相比之下,凡高有太多非这一题材的作品即使没有在博物馆、美术馆里展出实物,也在印刷品里有副本记录。互联网上起码有数百幅高清凡高作品,笔者第一次看到它们时,真的感到非常吃惊:像《阿姆斯特丹的开合桥》《农舍》《陶器和瓶子》《自画像(1886)》《戴草帽的自画像(1887)》《树木与树叶》《阿尔附近的小路》《白色果树园》《花园(1888)》等作品,不见得画得不如《向日葵》,日常却很少进入公共视野。究竟是什么因素促使《向日葵》系列从这数百幅画作中脱颖而出,成为与画家凡高这个名字如影随形的作品,并且某种程度上成为一个巨大的阴影,笼罩、遮蔽了凡高的其它画作?这个案例,对于今天人们理解凡高本人及其作品传播所代表的文化加工现象,究竟又有什么意义呢?本文将集中围绕这两个问题展开论述。

另类的自画像

余光中先生曾在其于1990年4月出版的《凡高的向日葵》一书中指出,凡高喜欢画向日葵有多重意义。一则德、英、法、西班牙等国的文字中,向日葵都含有与“太阳”这个词接近的词根,凡高通晓多国语言,自然懂得这种词源上的相近性。而凡高作为一个追逐光影和色彩的后印象派画家、一个献出生命中的一切追逐绘画理想的悲剧艺术家,其内心炙热的情感和执着顽强的精神,也正与向日葵日复一日地朝着太阳昂首所象征的追光拜日精神有共通色彩。

其次,凡高的头发棕里带红,像一团火焰,他笔下的向日葵,某种意义上也是他的另类自画像。在凡高所信仰的基督教文化里,向日葵永远向着阳光,因此也象征着虔诚,象征着追随耶稣基督的灵魂。(《约翰福音》有云:“我是世界的光,跟从我的就不在黑暗里走。”)他很可能将自己与太阳、向日葵想像成为“圣三位一体”的组合。

此外,凡高传记《尘世过客》(Stranger on the Earth:by Albert Lubin)和吴冠中的《谈梵高》里都提到,向日葵是有名的农民之花,对于出身乡村的凡高而言,比起生长于他的故乡荷兰,但过于秀气、娇柔的郁金香,他在情感上更亲近粗茎糙叶、富于泥土气息和草根性、朴实而生命力极强的向日葵。

巴塔耶在《献祭的毁损和文森特·梵高被切除的耳朵》中提出,艺术本质上是艺术家向太阳献祭的一种独特表现形式,凡高向太阳献祭的冲动不仅表现在他切割自己的耳朵、把手指放到火中烤这种极端、非正常的行为中,还表现在他一直将太阳作为自己作品中一个特别重要的主题。他从巴黎时期开始创作、到达阿尔后继续描绘的向日葵就是画家向太阳献祭的一种变体。作为这种持续为艺术奉献生命的结果,凡高曾向提奥感叹:“作画的辛苦劳动亦将夺走我的终生,我会以为我还没有活过。”在笔者看来,这种燃烧生命向太阳献祭的行为,类似于古人烧篝火以祭天的图腾仪式。

更多的人们则感到,与其说凡高是在画一组植物,不如说他是在描绘自己的情绪:既狂躁不安又极力克制,既濒临崩溃又积极努力、试图讨人们喜欢。夏季短暂,向日葵的花期更是不长,凡高如向日葵般短暂而挣扎的一生,也是后世称他为“向日葵画家”的一个重要由来。在凡高之前,人们讨论绘画主要是讨论绘画与现实之间的关系、绘画与绘画之间的关系,自凡高的《向日葵》系列起,画家和绘画题材之间,呈现出新的关系——人们从画中,开始看到画家的私人经验,目击凡高的向日葵,其实也是面对凡高这个人、面对他观看向日葵时的情绪、情感。艺术史关注的对象发生了由绘画客体转向创作者主体的重大转变。美国《时代周刊》艺术评论家罗伯特·休斯在他那本著名的《新艺术的震撼》(又译为《新的冲击——写给大众的西方现代艺术的百年历史》)中认为,凡高在一束向日葵中置入的激情,比高更在一打人像中置入的还要多。再往后,艺术就会演进为关于艺术的自我意识,即艺术哲学,那也是美国哲学家、艺术批评家阿瑟·丹托所说的“艺术史的终结”。

站在古典和现代两种绘画分水岭上的凡高,在创作心态上更多还是偏向绘画的欧洲古典传统,而不是波德莱尔笔下“就是过渡、短暂、偶然”的现代性。所以他本质上也不属于19世纪的巴黎或捕捉转瞬即逝真实的印象派。他以一个快速变化的时代里有限的、充满内在矛盾和撕裂感的生命,追逐经典时代那种无限的完整、完美,所以像他笔下在接近生命尾声时焦黄枯萎的向日葵那样,既颓丧,又热烈地“燃”。

也正因此,在凡高身后,众多有钱、有力量的人,钦慕他笔下的向日葵抗争命运的生命力。这个瘦小、大多数时候不那么自信、在现实世界里完全没有力量的“怪人”,得以创造出这样一个超越自我物质生命之有限性的无限精神意象,与其说是凭借天赋,不如说是凭借他对绘画艺术的无限热爱。由此,他的一生真正像一个上帝使徒的一生,通过在艺术圣坛上日复一日的耕耘、奉献,将爱的力量布告人间。

《向日葵》神话背后的故事

在临近生命终点的1886年到1890年这4年中,凡高改变了艺术史的轨迹,使纯粹的视觉手段可以自由地表现情感,并且拓宽了现代主义者的色彩语法,在色彩中融入了同情、恐惧、愉悦等情绪,以及对形式的研究。他在一个星期里完成的《向日葵》震动了整个世界。

让《向日葵》系列在艺术史上风光无限的,除了其所包含的鲜明、强烈的积极象征意涵外,还与它处于多重关系的节点位置有关。借用阿瑟·丹托的话,“艺术品与其寻常世界中的副本的区别,并不在于物理属性,而在于它们各自所处的关系这种肉眼不可见的属性……而使某件物品成为艺术品的关系,多半是历史性的。”如果说,居全球名画之首的《蒙娜丽莎》今天享有的声誉是漫长历史中发生的事件、勾起的虚拟幻想、产生的联系、制造的形象以及所谓的运气等等纷繁复杂的历史过程叠加或相互作用的结果,许多人在这个过程里都起了作用,如:创作它的达·芬奇、该画的委托人弗朗切斯科·伊·佐贡达、写下关于《蒙娜丽莎》动人篇章的知识分子们、盗画者温琴佐·佩鲁贾、将它视为法国文化象征的马尔罗和戴高乐、乐此不彼地频繁报道该画的新闻界、所有歌颂或丑化、嘲弄它的人、所有探究其相关“谜底”的人们,还有那些追究它出名的原因却没认识到他们使它更加出名的人……那么,类似的作用几乎也都在凡高的《向日葵》上发生过并继续发生着:高更、贝尔纳、舒芬尼克尔等凡高昔日好友对他作品的收藏、仿造和出售,画作在二战战火中被运到新天鹅堡保存,在东京大轰炸中于芦屋市化为灰烬,成为笨贼偷窃的目标,被参观伦敦国家画廊的撒切尔夫人误指名为“菊花”等花边新闻……关于这些,笔者在后文中将展开详细论述,本文将先讲述凡高与高更的友谊故事——某种意义上《向日葵》画作的起源——给这些作品蒙上的“灵韵”(本雅明语)光辉。

身兼前卫艺术家及热带探险家的保罗·高更在1887年11月从马丁尼克岛回到巴黎,走进夏雷大厦时,凡高的4幅《向日葵》习作正在那里的画展中展出。这次实验性画风的展览一败涂地,唯一令人欣慰的事情是,高更似乎比较欣赏那些《向日葵》。

难得得到像高更这样已在当时画坛上崭露头角的画家兼偶像的认可,凡高高兴之余,将两幅《向日葵》习作送给了高更。根据向日葵在荷兰基督教传统中的象征含义,送《向日葵》给高更,代表了凡高的感激与虔诚拜师之意。对高更而言,向日葵也具有独特的意义:这是一种在1560年代自秘鲁引入欧洲的植物,而高更有一半的血统正来自秘鲁。这一点对凡高同样别具吸引力。刚结束了加勒比海创作之旅的高更的到来,让凡高重新燃起了成立南方画室、让一群画家一起生活以便交流创作理念的愿望。年岁较长、事业有成的高更是凡高计划中的中心人物、他的“指路明灯”。

高更爱上了如今悬挂在伦敦英国国家美术馆画廊深红色背景墙上的那幅《十五朵向日葵》,称其为“花朵画的极致之作”,可接下去却发生了艺术史上著名的凡高割耳自残事件。在当地疗养院修养两个星期后,凡高回到两人合住的黄色小屋,发现了一封高更写的信,信中冷淡地要求凡高把如今挂在伦敦(英国)国家美术馆画廊里的那幅《十五朵向日葵》送给自己。万念俱灰的凡高当时已经不想把画送给高更,但善良的他为了修补与高更之间的情感裂痕,还是画了两幅复制品,希望让这件不愉快的事友好落幕。

凡高离世后,越来越多的人想利用凡高发财,高更也是其中一员。在大溪地自我放逐的他,在离开黄房子15年后写下的回忆录中,极力将《向日葵》变成自己指导凡高的成果,虽然他也诚恳地悼念了两人逝去的友情——请在巴黎的朋友寄向日葵的种子让他种在花园里,然后描绘由那些种子结出的向日葵。

这个关于“相爱相杀”的画家之间另类友谊的故事,和凡高本人的书信中传递的诸多人生故事一样,成为画作《向日葵》系列的一个通俗注脚。而在此之前,还有一个更通俗的注脚,那就是人人皆知并感受过其光和热的太阳。因此,即便是丝毫不了解绘画的人,也可以在看到这些画的第一眼,凭借对其中似像非像太阳或向日葵的独特花卉形象的好奇,辅以自己的经验,想像它的含义,并从中得到一种不会缺失的自我满足之乐。“向日葵”图像成为了一个浓缩了普遍新生意义的感性标记。

随着时间的流逝,“向日葵”这三个字,甚至挣脱了原始画面形象和形形色色的人加之于其上的意义,抽象为一个最简洁的符号、凡高之信仰和激情的化身。从南方普罗旺斯的阳光到向日葵这一意象的提炼,也是凡高的绘画从印象派的写实主义渐渐向抽象画过渡的过程。

凡高传记《渴望生活》的书评人“扭腰客”承认,自己最初爱上的不是凡高的人格、画作,更不是与他相伴一生的苦难,而是他的“伟大”。大多数人都“死死盯住他的伟大,像一群喜欢荤腥的苍蝇……爱上一具死了一百年以上声名显耀的干尸”。

从“凡高的向日葵”到“我们的向日葵”

在凡高身后,许多画家都融入自己的情感和理解画过向日葵,比较典型的如:出生于二战结束之年的德国新表现主义代表人物之一安塞尔姆·基弗(1945年—)用向日葵表达二战的创伤;曾在德国留学的中国画家许江(1955年—)在学习基弗的基础上,以向日葵作为自己所属的红卫兵一代人和二十世纪中国人的肖像,象征其历经艰难困苦而始终顽强挺立的精神。基弗在接受采访时表示:“从凡高开始,向日葵就已成为一个神话般的主题了,但你不能就把它的意义停止在那里。”(参见伯纳德·考门特《安塞尔姆·基弗访谈》),尽管如此,他在绘画中对“向日葵死去后,花变成为籽之核”这种转变的借用,很大程度上还是会让人联想起凡高模仿米勒作品《播种者》的喻意和他一生铭记的《圣经》中关于“落地的麦子不死”的启示。而基弗由此引申出的作品《铅书》的含意——“文化不是能握在手中的实物,它只能在人类的生存中体现”,一定程度上正与笔者的博士论文——《文化加工论》的主旨不谋而合。

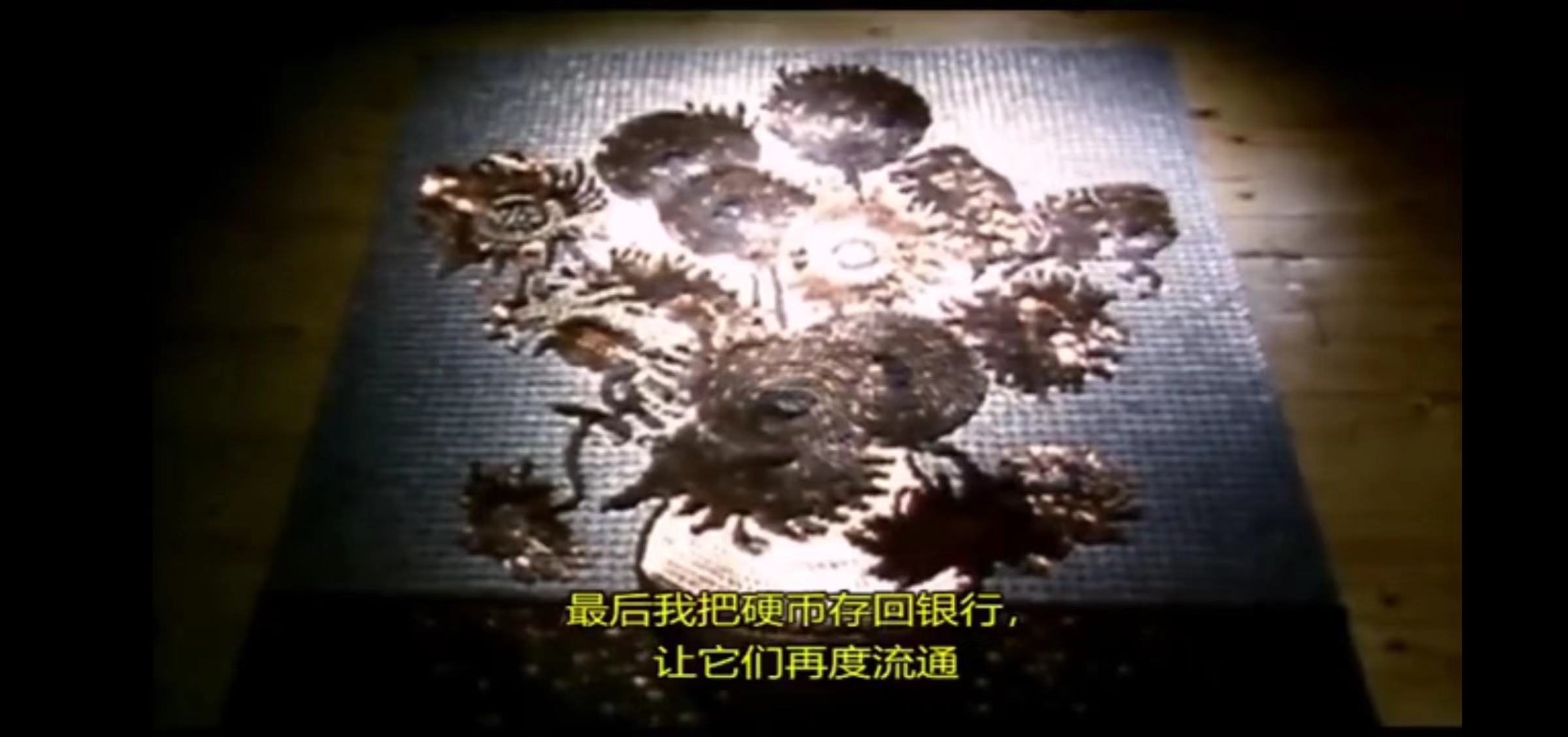

今天,《向日葵》不仅仅是属于凡高自己,也属于每一位对顺利或坎坷的生命怀有感激之情的普通人,这正是凡高给予后世的礼物。BBC纪录片《旷世杰作的秘密》里,曾经介绍过一个与这层意义相关的作品:艺术家萝丝芬·凯西(ROSE FINN-KELCEY)在听到新闻报道说凡高的《向日葵》创下画作最高拍卖价纪录的时候,心想:这怎么可能?——她从来没用自己的作品赚过钱,《向日葵》也没有让凡高挣到过一毛钱。接着,她从银行领了60镑硬币,开始在画室里玩排列组合,结果发现可以排出漂亮的鳞状图样。新旧硬币间的色调对比很强烈,可以排出很明显的图案。无论是在材质还是在构想上,用硬币排出《向日葵》都是完美的组合。她做到了!而且排出的图案人们一眼就能识别出来。萝丝芬·凯西最后把硬币存回了银行,让它们再度流通。现在,世界上的很多人都拥有那件作品的一部分。

与这个作品相反,曾在伦敦苏富比拍卖行以550英镑(折合不到1000美金)的价格售出的凡高签名本,如今每一页都被撕了下来,变成了32片小作品。一家自称为“历史的轮廓”的洛杉矶公司希望以每小片12000万美金的价格买下这些凡高的亲笔字稿。这种由艺术家的存世物品引出的欲望,虽然为阿姆斯特丹凡高博物馆的工作人员所拒绝,但它代表了用金钱购买并炒作艺术品或具有艺术史意义的物品这一社会现象的普遍性。

当艺术掮客像穿着阿玛尼的老鼠一样迅速繁衍,踩着像凡高这样生前不名一文的艺术家的骨骸,穿梭在从纽约到伯尔尼再到东京的市场,用天花乱坠的广告演出所谓“上流社会”的闹剧,凡高会希望看到这些钱多到不知道该怎么花的人将自己的作品放在身边,成为阶级地位的象征或证明他们精神卓越的光环吗?当然不会。他希望的是让现代艺术成为新时代的福音书、光的使者,去抚慰和拯救他人。

《文化加工论——以不同时期凡高的传播形象为例》希望做的,正是通过对不同时期凡高形象的成因及其市场效应的解析,将艺术品从价格这种单一的评价体系中解放出来,将艺术真正的魅力还给公众。像凡高的朋友埃米尔·伯纳德曾经记述的凡高梦想那样——“说服公共媒体对大众进行再教育……唤醒他们内心对艺术曾有的理解”。

https://blog.sciencenet.cn/blog-1341506-1404939.html

上一篇:将爱书人引至河畔,让书香温暖街区——多样化书市点亮上海金秋

下一篇:中国制造如何再出海?