博文

《硅火燎原》-14-魔术师背后的物理

精选

精选

|||

14.魔术师背后的物理

在上世纪四十年代晶体管的研发中,肖克利一开始考虑走场效应管的路线,不是没有道理的。场效应管的物理原理很简单,功能最像电子管,因此最容易想到,这也就是为什么有关场效应的专利在1925年就被人申请了的原因。现在,我们比较这几种晶体管:点接触型、BJT(结面型)、FET(场效应管),看起来,在晶体管的发现历史上,理论上最容易解释的东西技术上却最难制造。上帝可能是在和肖克利开玩笑,正应了中国古哲学家孟子之语:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨……”。

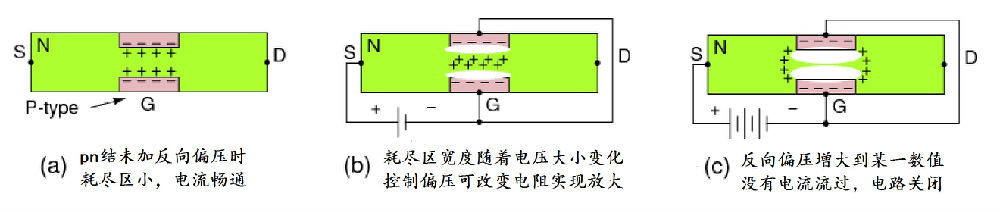

场效应管的原理可用图14.1来说明。

图14.1

场效应管(以JFET为例)和巴丁等制造的点接触型晶体管一样,也有三个端口,要不人们怎么把它们叫做“三条腿的魔术师”呢。这个魔术师以惊人的速度繁衍它的子孙后代。如今,小小的“三腿魔术师”已经充满了我们的世界。你能想象到吗?在你用的笔记本电脑的主机芯片上,聚集了超过10亿个小魔术师。在一个普通手机里面,少说就包含了几十万个晶体管,你那爱不释手的小方盒子上的魔术都是由它们变出来的!

对应于点接触晶体管的发射极(emitter)、基极(base)和集电极(collector),场效应管的三个端口被叫做源极(source)、栅极(gate)和漏极(drain)。

简单地说,如图14.1所示,场效应管就是利用改变G(栅极)的反向偏置电压,来改变两个pn结的空间电荷(耗尽)区的宽度,从而控制从S(源极)到D(漏极)的电流大小,以达到放大或开关的目的。

图14.1所示的是N型沟道耗尽型场效应管。用水流来比喻,图a中表明pn结未加反向电场时,耗尽区很薄,如果源极和漏极之间有电位差的话,水可以顺畅地从S流到D(高处流到低处)。图b表示加了一个反向偏压时使得耗尽区加宽的情况。这时就好比是在水沟中堆上了一些石头,阻碍了水的流通。如果增加反向偏压的数值到很大,如图c所示,好比用大量的石块,甚至沙子,完全堵住了沟道,水就流不过去了。

如果让FET工作在图b的情形,用输入信号来控制栅极,从而改变水沟中石头的多少和大小,因而,流到漏极的水流的大小也随之改变,这就是FET的放大作用。如果让FET的状态在图a(开)和图c(关)之间互相转换,则就能起到开关的作用。

肖克利当时就是这样设想的:根据场效应管的概念应该能造出有放大作用的晶体管。可是,他让布拉顿试来试去都没有试出个所以然来。现在看来,FET的原理简单,实现起来时对晶体纯度及表面干净程度的要求颇高,“清洁仅次于圣洁”这句希伯来语的谚语可用于此。

肖克利不甘心,脑袋里成天暗自琢磨巴丁和布拉顿做成的点接触晶体管。肖克利也同意和接受巴丁所建立的表面态和表面能级的理论,对此,他还曾经由衷地称赞过巴丁。但是,难道就一定要用那种非常脆弱而又不稳定的点接触方式吗?

我们先来看看点接触晶体管的工作原理。

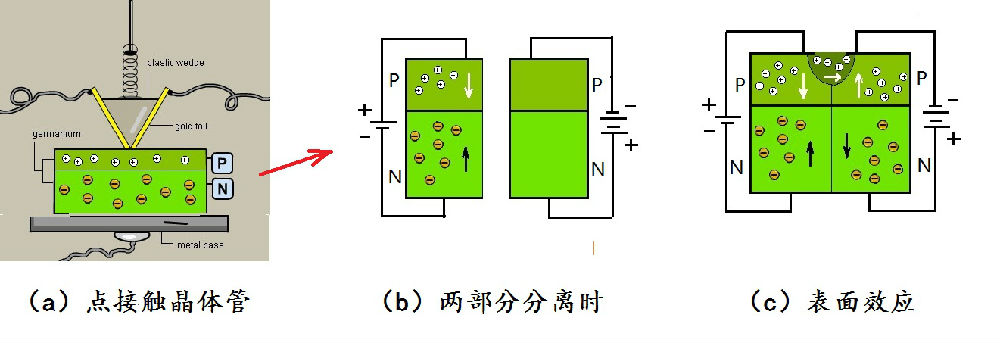

图14.2

在点接触晶体管中,巴丁和布拉顿用两片相距很近(50微米)的金箔,接触在一块N型锗半导体上。根据巴丁的表面理论,在接触面上将形成P型反转层,如图14.2中所示。

P型反转层很薄,大约只有几十纳米,图14.2中画得很厚,是为了方便说明原理之故。

点接触晶体管的两个pn结分别被加上正向偏压和反向偏压。首先想象发射极和集电极两部分互相分离无关时的情形(图14.2b)。图左边发射极加的是正向偏压,因而有电流流过。右边集电极加的是反向偏压,应该没有电流流过,两种载流子的运动处于动态平衡。

然而,这两部分事实上并不独立,而是连在一块儿的。并且,发射极和集电极相距只有50微米!因此,发射极这边的大部分空穴很容易地就钻到了集电极那边。对空穴来说,那边的风光独好,集电极的反向偏压使得这些带正电的空穴正好顺流而下,诱导出更大的集电极电流(图14.2c)。

发射极的空穴是如何运输到集电极的呢?巴丁认为主要是表面效应在起作用,空穴是从半导体表面溜过去的。肖克利对此观点有质疑,为此他发奋努力工作了整整一个月,从1947年的12月到1948年的1月,包括圣诞节前夜和新年除夕在内,最后终于取得了突破性的进展,为他发明的结型晶体管奠定了理论基础。这其中,贝尔实验室另一名研究者Shive的实验给了肖克利很大启发。Shive的实验证实了,像图14.2c所示的那种少数载流子(空穴)的输运不仅仅发生在表面,也发生在半导体内部。

因为结型晶体管,同时涉及“少数载流子”和“多数载流子”的输运过程,因而也被称为双极性结型晶体管,简称BJT。而刚才我们叙述过的场效应管,只是基于一种载流子(电子、或空穴)的输运而导电。所以,场效应管也被称为单极性晶体管。

肖克利将他的结型晶体管设计成一个三明治夹心面包的样式。半导体材料掺杂后有P型和N型,因此,便有两种构成三明治的方式:NPN或者PNP。巴丁和布拉顿的点接触晶体管,有些类似于PNP管。下面,我们以NPN晶体管为例来解释BJT的工作原理。

图14.3:BJT工作原理

图14.3a显示了BJT的结构。图上看起来是个左右对称的三明治。其实不然,作为发射极的N型半导体掺杂的浓度很高,比右边N型材料的掺杂浓度高很多,这样在工作时才能有大量的电子从发射极注入基极。另外,中间的P型层要做得很薄。根据我们在第12节中所描述的,也如图14.3a所示,P型N型半导体的接触界面附近,会形成耗尽层。图14.3b则显示出这个三明治半导体结构的能带弯曲情形。

图14.3c描述BJT是如何工作的。发射极和基极间的正向偏压减小了第一个pn结的势垒,而集电极的反向偏压则增加了第二个pn结的势垒。由于发射极的N型半导体掺杂高,电子密度大,电子大量扩散到中间的P区。因为中间层非常薄,电子在集电极反向电场的作用下,漂移到右边的N型半导体中,形成集电极电流。

不知大家注意没有,刚才我们说到电子从发射极运动到集电极的过程中,用了两个不同的术语来描述电子不同的运动方式。说到电子穿过第一个pn结时,用的是‘扩散’,而穿过第二个pn结时,叫做‘漂移’。电子的这两种运动方式有何不同呢?‘扩散’类似于布朗运动,原因是因为载流子(电子)的密度不均匀而产生的。扩散中的个别电子的运动没有什么方向性,像一个醉汉一样,漫无目的地无规行走,东撞西撞,最后的整体效应则是使电子的空间分布趋于均匀。而漂移运动是由电场引起的,由电位差引起的,因而有固定的方向。漂移也和电子的能带形状相关,就像“水往低处流”一样,电子漂移流也喜欢冲向能量低的地方。

现在,将上述说法用到图14.3c中。如果从左向右看这个图的话,BJT晶体管工作时,电子的能带(导带)由两个坡度组成:一个向上的小坡加上一个朝下的大陡坡。

第一个坡是向上的,电子的漂移作用只能使它往下退回到左边,上不了这个坡。不过,扩散作用这时却能大展身手,因为左边N中有大量电子,而右边的P中正好少电子。所以,电子靠‘扩散’从发射极运动到了基极。不过,我们故意把基极做得很薄很薄,拥挤的电子在基极还没站稳,就骨碌骨碌地掉(漂移)到集电极的悬崖陡壁下去了,这就有了集电极的电流。

集电极所加的反向电压比发射极正向电压大很多,这使得发射极电流的小改变,便能引起集电极电流的大改变,从而实现信号放大的作用。再借用水流来作比喻:发射极那儿有个小闸门,集电极有个控制水流的大闸门。人工开不动大闸门,但却能随心所欲地控制小闸门。这两个大小闸门又是连接起来的,按同样的比例开启。比如说,如果小闸门被打开三分之一,大闸门也会打开三分之一。那就是说,如果我们按一定的规律来开启小闸门放出小水流的时候,大闸门的水流也会按同样的规律变化,只是水流量大大增加而已。将水流换成电流,就说明了BJT的放大作用。

BJT晶体管是电流控制的放大元件,其放大作用是指集电极电流相对于基极电流而言。由于掺杂不同及基极超薄的原因,发射极发出的电子大部分到达集电极(集电极电流),小部分到基极(基极电流)。比如说,集电极电流占99%,基极电流占1%,即,集电极电流是基极电流的99倍。那么,如果基极电流从-0.01变到+0.01,集电极电流便会从-0.99变到+0.99。这就放大了99倍。因此,集电极电流比基极电流大是因为流过的电子数目,而非速度。直流电源的作用是提供正确的工作电压及供给能量。

自晶体管发明后,六十多年过去了。遗憾的是,发明晶体管的三位专家,之后再也没有一起合作。肖克利西建硅谷,巴丁追求超导而得到他的第二个诺贝尔物理奖,布拉顿当时拒绝与肖克利继续一起工作而被分配到贝尔实验室的另一小组。如今,三人均已驾鹤西去,声名地位,皆成过眼烟云;是非功过,任由世人评说。唯有他们留下的魔术师,正在人间大行其魔术之道。

https://blog.sciencenet.cn/blog-677221-710462.html

上一篇:《硅火燎原》-13-三条腿的魔术师

下一篇:《硅火燎原》-15-巨磁电阻效应