博文

纪念恩师舒仲周教授

|

纪念恩师舒仲周教授

今年是恩师舒仲周教授诞辰一百周年,转眼间先生离开我们已近四分之一世纪了,先生的音容笑貌还时常浮在眼前,仿佛仍然常与我们一起促膝谈心,谈他心爱的研究工作和想法。这些年来本人曾数次想提起笔来,将对先生怀念之情舒之于笔端。记得先生在世的时候,我曾写过一篇介绍先生的文字,准备投给“力学与实践”杂志的人物介绍栏目,可先生过目后,说“这个不着急,暂不要投吧!”在先生百年诞辰之际,学校图书馆将于5月13日举办舒先生生平文献展,我想这是极佳机会,向先生致敬的同时,并以自己亲身经历,向大家介绍这位稳定性著名学者,宣扬他献身科学的精神,学习他正直的品格。

先生原名舒永济,以字仲周行世。1924年6月9日出生于湖南省溆浦县。兄妹五人,先生排行第二。1936年毕业于溆浦县立模范小学,1938年考入县立乡村师范学校,1941年考入省立第九中学高中部。1944年以全班第一名的优异成绩获保送资格进入国立交通大学唐山工程学院,就读土木工程系结构专业。1950年毕业于唐山工学院并留校任助教,1954年任理论力学教研室讲师,1956年加入中国共产党,1979年任副教授,1981年晋升教授。先生1993年退休后由学校返聘,至1998年。2000年1月17日因病逝世,享年76岁。

1982年我考入地处峨眉的西南交通大学应用力学专业硕士研究生。那时学校研究生部设在成都分校内(原成都铁路工程学校),当年学校基础课部一般力学教研室黄安基、舒仲周、卢孝棣、沈志云和徐昭鑫等五位先生从120余名考生录取了我们研究生6人。2月11日,学校在成都分部召开了81届研究生的入学典礼(本届研究生共69人,其中包括出国研究生10人)。其后不久几位导师就专程从峨眉总校来分校与研究生见面。记得当时舒先生身着一套蓝色铁路制服,戴着一顶灰呢绒帽子,朴素干练、清癯有神,特别是目光炯炯,给人第一印象十分深刻。

当年9月舒先生给我们开设了“运动稳定性(I)”课程。每次上课前的一两天,先生都要在总校先挤上去峨眉火车站的交通车,然后登上成昆线的客车,有时两百多公里路程慢车要晃荡大半天时间。当时车厢里的环境参差人意,抽烟打牌吆喝声和小孩哭叫声连成一片,先生就在这样的环境中思考问题和构思讲课内容。后来听先生说,他关于比较方程和冲击系统工作都起源于那时乘车途中的思考。先生将上课讲义誊写在带方格讲稿纸上,一笔一划刚劲有力,清清楚楚。先生讲课条理清晰,重点突出,特别讲到兴奋之处,由于用力过猛,常使手中粉笔连续折断过好几次。这种课堂授课方式生动地展示了先生深入思考,力争抓住事物本质的思维过程。先生还指定几本参考书,如许淞庆的《常微分方程稳定性理论》,秦元勋与王慕秋等人的《运动稳定性理论与应用》和契塔耶夫的《运动的稳定性》等等。每次课后布置3-5道相关习题,它们涉及稳定性基本定理证明和力学中稳定性问题分析等。这门课激发了我对稳定性理论学习的极大兴趣,同时通过定理表述和具体证明过程的系统训练,打下了从事该方向研究良好基础,先生引导我走上了稳定性研究之路。

1983年春我们这届研究生全部转到峨眉总校。由于沈志云先生要去麻省理工做学术访问,时间是两年或更长的时间,教研室征求本人意见,于是我就正式换到舒先生门下学习稳定性理论。自己也一直比较喜欢振动理论和数学,所以乐意转到这个方向。可转方向过程并不那么容易,因为舒先生非常重视数学和力学基础。记得在确定转导师的前几天,舒先生专门把我叫到家里,询问我数学方面的学习情况,实际上又是一次专业基础的面试,整个过程大约持续了两个多小时。舒先生对数学分析几个基本定理,包括证明过程和微小细节都询问到了。问题有诸如“波雷尔有限覆盖定理是怎么证的?”“上、下极限与聚点有何关系?”“为什么说柯西收敛准则是序列收敛的充要条件?”等等。幸好在大学期间我们学习过数学分析,而且自己也常常回顾这些基本定理以及证明过程,面试顺利过关了。为打好学习稳定性理论基础,舒先生还要我补习“常微分方程定性理论”这门课,指定用北大张锦炎的常微《常微分方程几何理论与分支问题》、Lefschetz的《Differential Equations: Geometric Theory》和史捷班诺夫的《微分方程教程》三本书为主要参考书。学习方式是自学加定期检查,考试则放在假期之后第一周。舒先生出了考卷,并委托教研室主任张宝珍老师主考。那次是一间教室、一张考卷、一个考生和一名主监的3个小时闭卷考试。我还记得有道题要求证明Lefschetz指标定理(定向闭曲线的指标为1),我给出了参考书中的那个Hopf证明法。事后舒先生给我讲考卷时,说“你还是看过了Lefschetz的书”。舒先生认为分析力学对一般力学很重要,特别向我推荐了甘特马赫的《分析力学》,说该书曾引用我国学者李华宗关于不变量的工作,钟奉娥和薛问西伉俪的流畅翻译也是少见的。在留校前一个暑假我抽空细读了此书,而且在以后讲理论力学和分析力学课时也作为主要的参考书,收获匪浅。

1983年春季,舒先生给裘晓钢和我两人开设了研究生专业课程“运动稳定性(II)”,主要参考N.Routhe等人稳定性方面的名著《Stability Theory by Liapunov´s Direct Method》和马尔金的《运动稳定性理论》以及秦元勋等人的书。舒先生事先指定参考书中章节,裘晓钢和我两人每周轮流讲一节课,然后就疑难问题再进行了深入讨论。虽然每人每两周讲一节课,但事先要精读数节甚至整章的书(厚厚的好几十页),每次压力都很大。正因每次课前用了近一周时间的准备,又得到舒先生及时指点和通过了大家的讨论,这样上课方式效果非常好,其效果是那种一言堂灌输式上课方式不能比拟的。 舒先生在上课中,时常融入他的研究想法和结果,如讲到扇形集理论时,向我们详细介绍他自己关于比较方程扇形集的构造过程。不久先生获得这个方程稳定性的充要条件,远远优于当时前苏联同行的相关工作,后来发表于复旦大学主办的“数学年刋”上。本门课一个重要内容是学习几种临界情况下(包括单零根、一对纯虚根、双零根,以及单零根与一对纯虚根)平衡点稳定性问题。高退化平衡点稳定性问题不仅十分困难,而且很重要。后来我在法国尼斯大学数学系进修时,才知道分岔问题中很多方法,比如范式方法和Hopf分岔方法等,就是在临界条件下稳定性问题研究基础上发展起来的。通过这门课学习,不仅使我进一步夯实了稳定性方面基础,也了解了稳定性中的重要结果和主要的研究方法。舒先生教学理念具有预见性和超前性,这与他深厚学术功底和敏锐的洞察力密不可分。

舒先生在指导研究生工作中,注重打好学生的学业基础、开拓学生的学术眼界,同时还很注意培养学生良好的学习习惯。至今我保存“稳定性(I)和(II)”课的习题作业本和多份读书报告。每次作业和报告先生都要细致批改,指出逻辑谓词应用次序、定理成立条件和限制等方面问题,并且指出进一步改进的可能性。对证明和表述好的地方也给予充分肯定和表扬,用红笔批到“此题证得尚好”或“好”或“很好”等等鼓励的话语。对有新意的读书报告,先生会专门用信纸写上详细的修改意见和参考文献,并建议修改后投相关杂志,以接受同行的进一步审查。

1983年春季学期快结束时,我们进行了硕士论文的选题。记得先生建议了两个稳定性方面的题目,第一个是控制系统的绝对稳定性问题,另一个是振动落砂机稳定性问题。显然先生对选题问题有过细心斟酌:裘晓钢是数学专业毕业的,他自然选了第一个题,而我是力学专业出身,第二题更适合于我。裘晓钢的论文工作很出色,论文工作发表在“应用数学和力学”杂志上,并在福州大学举办的微分方程方面的国际会议上宣读。而我也从此走上了碰撞振动系统稳定性与分岔问题的研究道路。

我们硕士论文答辩是1984年6月或7月份进行的。答辩分成振动和稳定两个组,每组3人。振动这组3人的研究课题包括非线性随机振动、列车车体弹性体模型的随机振动等等。答辩委员中有我校国内著名的车辆动力学专家;稳定组3人的研究问题包括Lienard方程极限环存在性、Lur´e控制系统和碰撞振动系统的稳定性等等。答辩委员中有先生的同行李骊教授(北京工业大学)和廖晓昕教授(华中科技大学)。

先生热爱科学研究,毕生追求学术品质,是一位视学术为生命的学者。去世前几天还在修改和校对他那本 《运动稳定性》的第二版。师母后来说过,在别人眼里那是一件很苦的差事,但在先生眼里,不停修改打磨自己的书稿,是一件最快乐的事。从上世纪60 、70年代的读书笔记,到1982年手写本研究生课讲义,从师母娟秀的整理稿,到1988年学校出版社正式出版,再到2000年铁道出版社的第二版问世(与张继业和曹登庆合作),先生在这本专著上花费巨大精力和心血,在著书立说方面为我们树立很好的榜样。

本书在国内稳定性领域产生了很大影响,有多所学校选为教材。记得1991年7月在泰安一般力学会议上,钟奉娥老师说他们西安公路学院用本书为研究生教材,并询问书上的习题是否有解答。我的学生文桂林当年也是因为在大学选修课程学习了先生的1988年版专著,对运动稳定性产生了浓厚兴趣,而且报考前与先生联系,表达继续学习志向时,得到了先生热情洋溢的鼓励。但由于先生那时已不再招收硕士生,先生向我推荐了文桂林,从而他成了我校该方向的硕士生。

记得先生在峨眉给我们上“运动稳定性(II)”时,正值冬天。先生身体欠佳,从位于低处家里走到中山梁山顶上的教室时,已是大汗淋漓。为此先生总是随身携带一条干毛巾,擦过汗后,然后给裘晓钢和我两人上课。有时刚到教室时,他的内衣就完全被汗浸湿透了,先生就要我们到他家里去继续上课。从来没有因为身体原因而调课、换课或请人替课,更不用说停课了,先生是一位忠于教育事业的好老师。

上世纪80年代先生就着手我校一般力学博士点的增设工作,并领衔申报博士点,可惜由于年龄限制原因没有成功。其后在孙训方教授鼎力支持下,招收曹登庆和我为该方向的博士生,舒先生制定了具体的培养计划,亲自开设稳定性和冲击动力学等博士生课程,还请数学系曾永根等老师讲授泛函分析和微分拓扑等课程。后来我校力学学科成了一级学科,动力学与控制方向增加几名博士生导师,相关研究涉及非光滑系统动力学、流固耦合振动和复杂系统动力学等多方面,培养了多名一般力学与基础方向的博士,其中有长江学者、校特聘教授,有的获得杰青或优青称号,在同行中有一定影响力。比如在碰撞振动稳定性方面,我们关于碰撞振动系统环面分岔、非光滑映射奇异吸引子和碰撞倒摆有界性工作都发表于非线性方面著名杂志“Physica D”上,我们还在科学出版社出版了碰撞振动方面专著和混沌动力学方面教材。这些工作都起源先生和教研室几位老师早期关于振动落砂机的研究,继承了先生早期的冲击系统不变集理论研究工作。

先生兴趣广泛,博学多才。早在学生时代就对逻辑学感兴趣,曾指出金岳霖先生书中的错误,与他有过书信来往。先生对相对论和力学公理体系也情有独钟,曾在“力学与实践”上发表数篇论文。每次到先生家时,常常看到他手执那本爱沙福等人的名著《拓扑学》(江泽涵译)。稳定性理论是先生的主攻方向,他对庞加莱、李雅普诺夫和伯克霍夫等经典著作中很多经典结果了然于心。先生曾精读过马尔金的《运动稳定性理论》和涅梅斯基等人的《微分方程的定性理论》等书。从舒煌博士捐献的、先生生前曾经精心整理和保存的文献中,可以见到他数本读书笔记,从中我们知道先生曾认真学习过这些著作、以及非标准分析、逻辑学和算法论等方面经典书籍。这些笔记真实地反映了他刻苦读书、勤奋积累和深入思考的过程。

在科学研究上, 先生特别反感找一些容易解决没有意义的小问题,到处发文章的所谓学者,嘲笑说这些人是在薄板上到处钻洞,纯粹是浪费时间。在研究上,他主张专攻大问题,打阵地战,打持久战。常告诫大家不要以小失大,捡了芝麻丢了西瓜。他自己身体力行,长期致力于攻克Lur´e控制系统绝对稳定性中的Aizerman问题。无论是在研究生的运动稳定性课上,还是在平时讨论中,先生时常提及对这个难题的想法和阶段性研究成果,并企望有生之年攻克此世界级难题。早在上世纪60年代,先生就和教研室其他几位老师开展了振动落砂机最优参数选择问题的研究。由于平时对拓扑动力系统感兴趣,先生曾试将二者结合起来,建立非自治冲击系统的拓扑理论。通过不懈努力,最后他在该类系统不变集研究中,将有界运动分成四大类,结果发表于“Int. J. Nonlinear Mechanics”上。我记得1998年或1999年,曾见到先生亲自到九里校区2号楼去复印这篇文章的投刋稿,可惜本文见刋之时,先生已过世了,没有见到自己苦苦思索近半个世纪心血之作的问世,令人十分遗憾。晚年,先生对混沌理论也十分感兴趣,曾经写过圆型台球方面的文章。我原来还以为这是理论力学中的问题,后来才知道台球是混沌理论上一个重要模型,具有极大理论深度和广阔的应用范围。在多次聊天中,先生认为动力系统中不变集有更精细分类,并与混沌吸引子密切有关,现在看来这个看法是正确的。先生在科学研究上提出了“四要一不要”口号:一要有点牺牲,二要有点野心,三要有点顽固,四要有点基础,五不要单干。回顾先生的一生,使我更加深了对这几句话的理解。

舒先生主持的研究课题曾在1989年、1992年两次获得国家自然科学基金的资助。他负责振动机理和计算部分的“落砂机的研制”项目获1978年全国科学大会奖,“鲁里叶控制系统和大系统的稳定性”研究成果获1990年四川省科技进步三等奖,“多体系统的碰撞振动稳定与分叉”研究成果获1995年国家教委科技进步二等奖。先生为我校一般力学学科开创了运动稳定性和非光滑系统动力学这两个重要的学科方向。

舒先生提倡学术交流,他本人与国内几位主要的稳定性与振动方面专家,如黄文虎、王照林、黄克累、廖晓昕、李骊、黄琳、刘延柱、梅凤翔和徐健学等教授相识。有的成了非常要好的朋友,常有通信来往,并邀请他们来校讲学。他曾以非线性动力学与稳定性专业组组长的身份亲自组织了首届、第二届、第三届全国稳定性和振动学术会议(1987年峨眉,1989年庐山,1992年长沙),并亲自组稿校稿,出版会议文集,为此花费了巨大精力。他鼓励学生和青年教师出国学习访问,积极参加国内外学术会议,开阔视野。要我们重视理论与实践的结合,要常到生产一线调研,获得感性认识,积累一手资料。在我读硕士期间,先生曾派我去重庆铸造机械研究所、济南机械研究所和唐山机车车辆厂调研落砂机工作现状。一路受到这些研究所多位工程师的热情接待。他们在文革期间曾与舒先生一起研究过振动落砂机,结下了深厚友谊,关系非常密切。特别在唐山机车车辆厂,当看到还半埋在地震废墟下、文革期间由先生、教研室老师和工人师傅联手研制大型落砂机时,我很激动,感慨万千!就在这样的现场,工程师们向我非常详细介绍了这台落砂机工作原理,提供了他们细心保留的珍贵资料和数据,我在学位论文中采用有关数据,顺利完成论文工作。

在读博士生期间(1990或1991年夏),先生又一次派我去进行稳定性和碰撞振动方面课题专题调研。我去清华拜访了先生的老同学王照林教授和北京某机械研究所的曹总工程师。我还去了位于北京的中国科技情报研究所,住在招待所的地下室,等待上机,进行了计算机文献检索。回校后,当我把检索报告交给学校情报室的陈敏英老师时,她说这可能是我校第一份计算机文献检索报告。

舒先生在为人处世上非常认真,对学问的态度更是十分严肃。对同事和学生却是非常温和,爱护有加。从来不训斥学生,以鼓励为主,以身作则,潜移默化,春风化雨,润物无声。在我的成长过程学术上得到了先生悉心指导,生活也得先生的关心和照顾。1987年9月我动身去法国进修访问,为期一年,我孩子是当年10月出生的。妻子从国内来信告诉我,舒先生曾专程到铁路新村家属区看望她们母子俩,还说当时孩子正在吐奶,吐的先生满身都是,先生连一杯水也没喝上。在孩子生长过程中,夫人常常提此事,要我好好谢谢先生。1994年3月11日-12日力学系曾举行一次登青城后山的郊游活动。那次我们全家陪先生和师母一路,边说边走。可能我们准备不充分,没有带什么食品,我们小孩子饿得不行,不知道先生怎看出的,悄悄地塞给孩子一枚鸡蛋。说真话,当时我们也没感觉什么,最近看到舒煌回忆他父母文章,才知道师母担心先生的身体,长期以来每天准备一枚鸡蛋,并督促先生吃。看到这段文字时,我们被深深感动了。先生对别人为他做的任何一点小事总是惦记在心里。记得上世纪90年代里,一次先生乘车去北京开会,我在送站的路上,随手买了两个小小的西瓜(香瓜似大小),送上车给先生。没有想到后来先生还专门写一封信表示致谢,说“一路上天气炎热,这两个小西瓜一个红瓤,一个黄瓤,很甜,水分很多,吃起来惬意极了!”先生为人与人之间的相互关爱做出了表率。

在法国进修期间先生曾多次写信给我,要我放心家里的事,多花点时间多学点分岔理论,亲自邮寄来圣小珍硕士论复印本供我参考。在法期间,我结合硕士论文中的振动落砂机模型,进一步研究了冲击振子的余维二分岔,相关结果发表于“应用数学和力学”上,还收到了主编钱伟长教授的亲笔信。

研究生撰写论文署名后,先生时常把自己的名字去掉,大部论文署名都只有学生一人。记得读博期间,我写过一篇碰撞振动系统结构稳定性的读书报告,然后投了“力学学报”,当时主篇郭仲衡教授,在返修信中说“请在舒教授指导下把文章修改好”,后来舒先生仍然没有同意署名。舒先生曾任“力学学报”编委多年(第5,6届编委),而他本人只在其上发表过一篇文章,也没有挂名文章在其上出现,而他的其它文章都发表在其它杂志上。记得与同门曹登庆博士聊过此事,他也深抱同感,我们更加敬佩先生不为名利,甘为人梯的精神。

1990年我接受了给数学系学生讲授理论力学课程的教学任务,舒先生特给我推荐了北大朱照宣教授的“理论力学”教材,并亲自给朱教授写信,询问这本教材出版和库存情况。回想起来,自己成长每一步都有先生的无微不至关怀:从稳定性理论入门,到研究方向的握掌,从鼓励出国进修,到青年基金的推荐和申请,从教材的选择,到申请破格教授的推荐。我成长每一步都有先生的心血。除了这些之外,平时与先生的交流给我的教益更大。自从先生退休后,我喜欢常去先生家看望先生和师母。每次相见,先生兴致都很高,兴致勃勃地聊自己研究新进展或对稳定性书的修改细节。除此之外,我们还聊时事、历史和文学等。我从先生深厚历史知识的沉淀中获益颇多,他曾给我具体讲解那篇“论吕蒙袭荆州”写作动机和中心思想,给我讲他自传的草稿,谈人生的经验和教训。这对我们这些后来人是多么难得和重要!先生喜爱外国文学,也爱看金庸等人的武侠小说。我们曾热烈讨论过陀思妥耶夫斯基的小说《罪与罚》,讨论书中主要人物悲剧性结局的必然性。每次拜访都会持续好几小时,每次都意犹未尽,感觉收获满满的。

先生一生淡泊名利,生活简朴,深居简出。那时常常可以看到先生与师母在校园里散步,或在家门前院子里打太极拳。由于青少年时期社会动荡,生活艰苦,给先生身体带来了隐患,体质一直较为羸弱。2000年1月17日同系刘菲老师打电话告诉我舒老师生病住进了铁路中心医院,傍晚我去医院看望舒先生,并与师母一起守在病床前。医生说是病毒性感冒引起并发症,当晚先生病情很不稳定,监护器数次响起,护士多次来到病房进行抢救。第二天早晨先生从昏迷中醒来时对我说“你回去休息吧,不要来了”。我回家后,请当时博士生文桂林来医院陪师母看护先生,可不久桂林打电话告诉我“先生走了!”我顿时愣住了,没有想到先生就这么快就离开了我们。在学院追悼会上,追思往昔,回想先生对学生的无微不至关怀,使我痛哭流泪,人生第一次感到失去亲人似的伤痛,心中默默许诺要向先生那样热爱科学、热爱生活,做一个正直的人,以不辜负先生的教诲,以告慰先生的在天之灵。

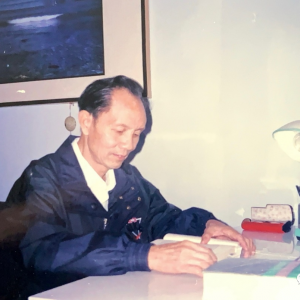

(舒仲周教授在家中,1999年,本张照片引自“唐院春秋”)

谢建华

西南交通大学

2024年5月16日修改稿

致谢:感谢舒煌、刘菲、张明、文桂林、李丹柯等老师对本初稿所提的修改建议。

https://blog.sciencenet.cn/blog-675950-1434441.html

下一篇:在合工大学习的日子里(4)--我的77年高考