博文

长江大学地球物理学科早期奠基人之一——孟尔盛

|

长江大学地球物理学科早期奠基人之一——孟尔盛

李建明

一、孟尔盛早年从事的石油教育工作

孟尔盛,江苏泰县人,著名地球物理学家,长江大学原江汉石油学院的创始人之一。1946年毕业于国立唐山工学院(即唐山交通大学,今西南交通大学)矿冶系。毕业后,经翁文波先生介绍进入在上海新组建的中国石油公司勘探室工作(室主任翁文波先生)。1946年10月,受翁文波指派去台湾省进行西部平原重力测量,于1947年4月返上海。1948年6月经由唐山交大王绍瀛教授推荐,进入美国科罗拉多州矿业学院改学物探专业,在一年内读完了物探的全部专业课程及与石油有关的几门地质课程,1949年8月回国。1950年初孟尔盛先生受翁文波邀请去中国石油公司上海地球物理实验室(室主任赵仁寿先生)任工程师。1950年4月,燃料工业部在北京召开第一次全国石油工业会议,1950年5月,燃料工业部石油管理总局成立上海办事处。

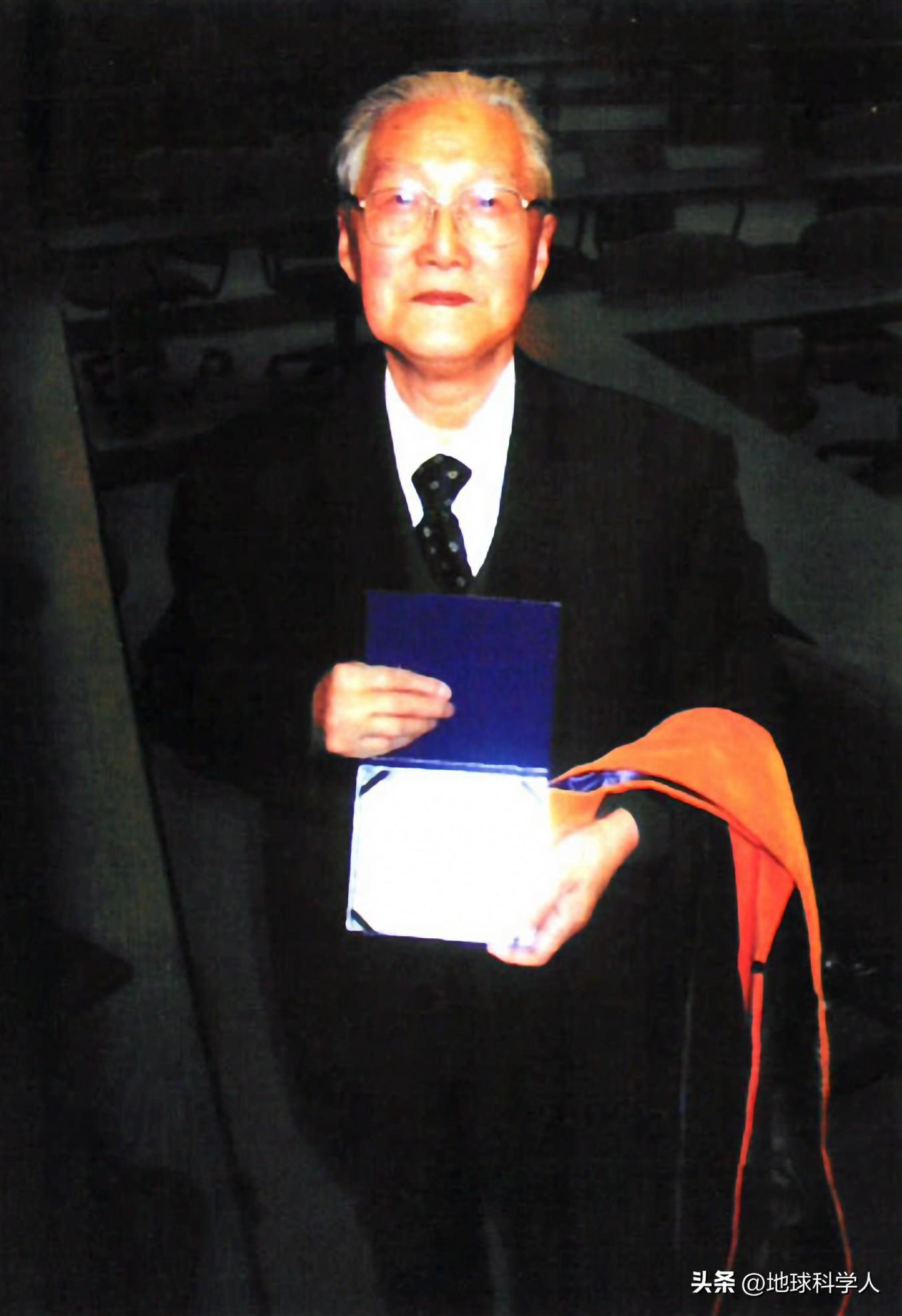

长江大学地球物理学科奠基人之一孟尔盛先生(1921.8.21-2007.9.4)

翁文波在北京参加第一次全国石油工业会议回上海后,传达了会议精神,经政务院财经委员会批准,中央燃料工业部石油管理总局决定在上海、北京、兰州、西安、大连等地开办地质勘探(西安)、地球物理(上海)、测绘(兰州)、炼油(大连)、钻井(兰州)、材料管理(北京)等专业训练班,由翁文波负责石油管理总局上海办事处创办高级地球物理探勘训练班。这几个训练班(后组建北京、西北、大连石油工业学校)就是长江大学(原江汉石油学院)、西安石油大学、辽宁石油化工大学(原抚顺石油学院)前身,她们都是新中国最早的石油工业学校。

原石油管理总局计划上海办事处招训高级地球物理勘探技术人员15名,孟尔盛建议加到25人,得到同意,接着孟尔盛便承担了招生、聘教师、安排住宿吃饭等任务,翁文波任教务主任,翁文波、赵仁寿、孟尔盛、陆邦干等任教员,赵仁寿与孟尔盛一起负责教学管理与教学计划制订工作,实验课由上海地球物理实验室承担。当年在北京招收大学一、二年级学生、高级工业学校毕业生等13名,在上海招收12名,后延长油矿保送1名,实际招生26名。计划培训2年,相当于专科层次,称为高级地球物理探勘训练班,简称高探班(高探1班)。

当时著名地球物理学家陆邦干先生刚从上海交通大学毕业分配至上海办事处,在他的协助下,在上海交通大学借了一间教室作为高探班上课教室,校舍为石油管理总局上海办事处职工宿舍的一个单元,上下两层。高探1班于1950年8月开学,为长江大学组建院校江汉石油学院的前身。翁文波、孟尔盛、陆邦干先生等为长江大学组建院校之一江汉石油学院的创始人。

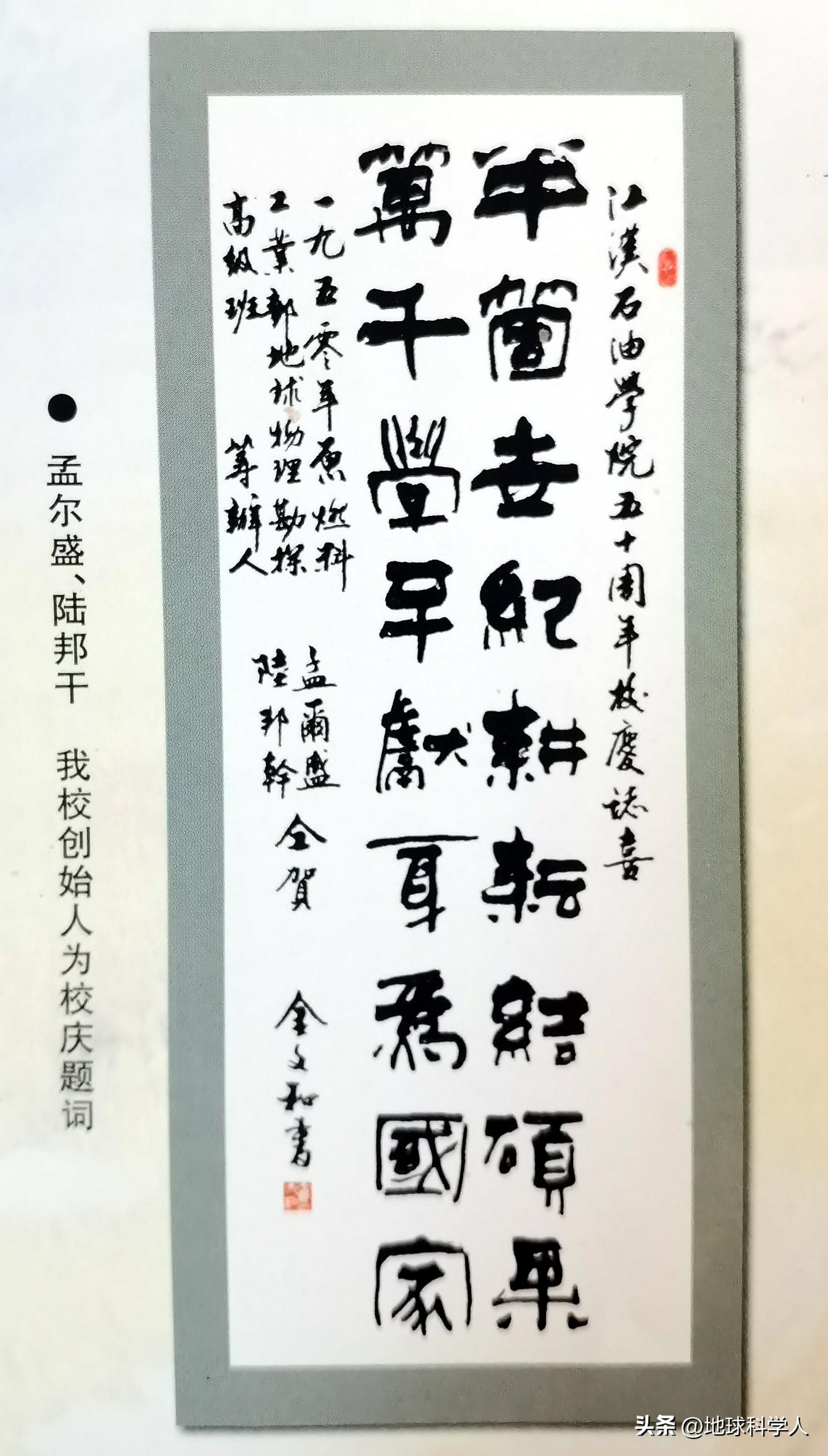

长江大学石油学科创始人孟尔盛、陆邦干先生为江汉石油学院50周年校庆题词

高探班的地震勘探等地球物理课程教学主要由翁文波先生负责,而石油地质教学工作由孟尔盛先生负责。那时国内尚未有石油地质课程,翁文波先生以远水难救近火为由,要求孟尔盛克服困难承担教授石油地质课程。孟尔盛先生博览群书,认真备课,他的备课教材《石油地质学》成为最早的课本,1951年1月由龙门联合书局(后并入科学出版社)出版发行,这是我国第一部大中专院校的《石油地质学》教材,在此之前,我国只有谢家荣先生编写过一本科普类型的读物《石油》(谢家荣,1930)。孟尔盛先生编写的《石油地质学》教材成为了50年代许多大中专院校的课本,印刷2000册后很快使用一空,又加印了3000册。除引进的国外教材外,直到60年代,我国才有新版的《石油地质学》教材问世。

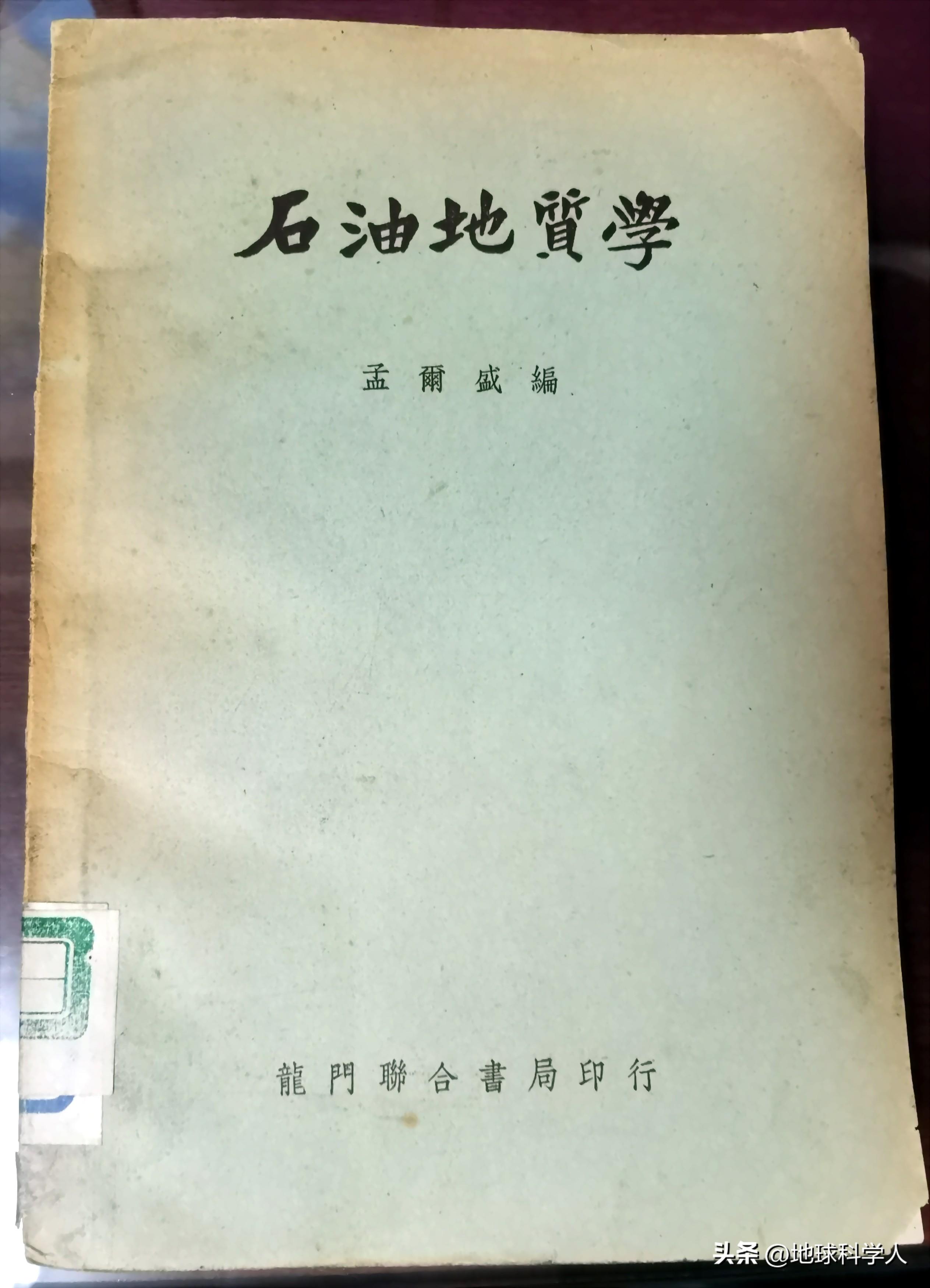

孟尔盛编写的我国第一本《石油地质学》教材封面(龙门联合书局发行,1951.1)

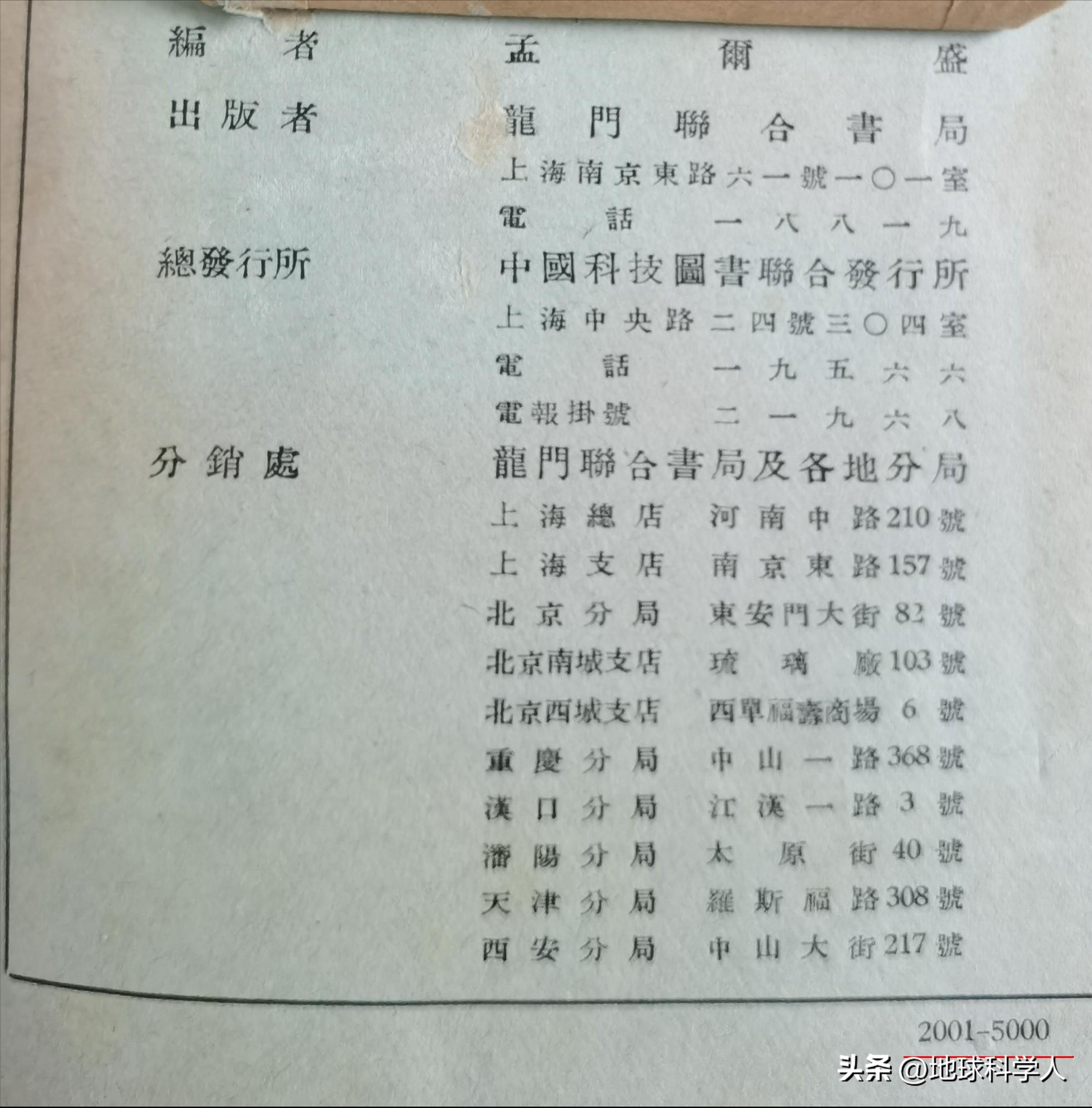

孟尔盛编写的《石油地质学》教材版权页,红色标注为印数

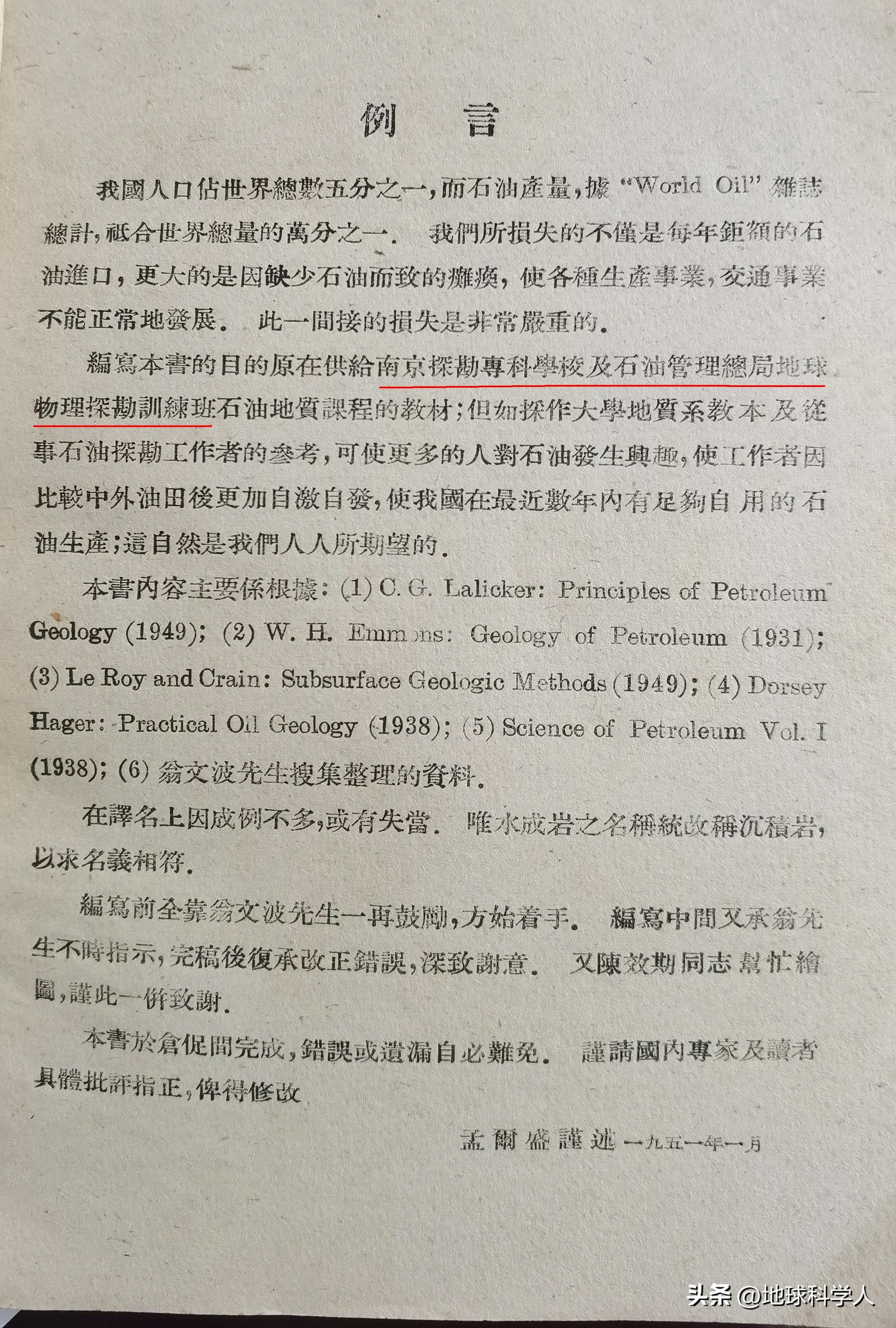

高探1班野外地质实习在南京紫金山,翁文波、孟尔盛等老师为地质实习教师。孟尔盛同时兼任南京探勘专科学校(后更名南京地质探矿专科学校、南京地质学校等校名,2000年并入东南大学)石油地质学的任课教师,孟尔盛编写的教材也为南京探勘专科学校《石油地质学》授课教材。

孟尔盛编写的《石油地质学》教材前言,红色标注处为编写教材用途

1951年10月,孟尔盛随地球物理实验室迁北京,去石油管理总局勘探处继续担任教育与培训工作,翁文波任石油管理总局勘探处副处长,赵仁寿后调任西北石油管理局勘探处副处长。1951年11月,由1950年8月创办的上海高级地球物理勘探训练班、1950年9月开办的锦州炼油专修班(炼油50级)、1950年10月开办的石油管理总局直属的北京材料管理训练班(材料管理50级)合并组建北京石油工业专科学校(后更名北京石油地质学校,原江汉石油学院前身),校长温可门博士,教务主任徐滨,校址北京交道口秦老胡同13号。秦老胡同13号为一个四合院,为晚清内务府总管大臣索家宅邸。解放初为石油管理总局使用,开办北京石油工业专科学校后,人称之为“小石油”,对应现在的门牌号应是秦老胡同19号。

北京交道口秦老胡同13号(现19号)原北京石油工业专科学校校址(据长江大学)

50年代北京石油地质学校学生校门合影(据长江大学)

1951年至1953年,孟尔盛先生继续担任北京石油工业专科学校高探班等班级石油地质学等课程的教学工作,地震勘探课由翁文波先生讲授。高探2班为1952年9月重庆大学化工系炼油专业1951级37人转入改学地球物理勘探专业,高探3班为1952年7月西南石油工业专科学校(1952年11月更名重庆石油工业学校)石油钻井、机械专业1951级50人转入改学地球物理勘探专业。同时,孟尔盛与翁文波等还担任石油管理总局员工的岗前培训工作,如1952年申请到80名大学物理系、电信系的毕业生转入物探,孟尔盛是岗前培训班教员之一,这批学员随后成为野外物探、仪器制造和学校教育许多岗位上的骨干力量,如李庆忠院士。

1954年西部勘探队回基地整理资料,基地负责人陆邦干与夫人杨树桂(后排)与地校教师陈紫兰、蒋凤仙合影

翁文波、孟尔盛、陆邦干先生创办的高探班,这批学员基础较好,不少已读完大学一、二年级,这批学生多成了以后我国石油地球物理勘探的主力,如应用地球物理专家俞寿朋、陈祖传、马恩泽等,同时高探班也为北京石油地质学校培养了十多名地球物理专业师资,如原江汉石油学院地球物理系朱德怀教授、蒋凤仙副教授,高探1、2班曾留校在北京石油地质学校任教的还有马恩泽、俞承祖、任苏东、秦正、邓元安、龙盛容、陈紫兰等老师。翁文波、孟尔盛、陆邦干先生等为长江大学地球物理学科做了大量奠基性工作。孟尔盛先生编写《石油地质学》教材、为学员地质类专业课程授课、指导野外地质实习与实验室建设、为学校培养师资等,也为长江大学石油地质学科做了一定的奠基工作。

二、孟尔盛编写的《石油地质学》教材简介

《石油地质学》全书约18万字,插图92幅,表格34张,共分12章,章节目录如下:

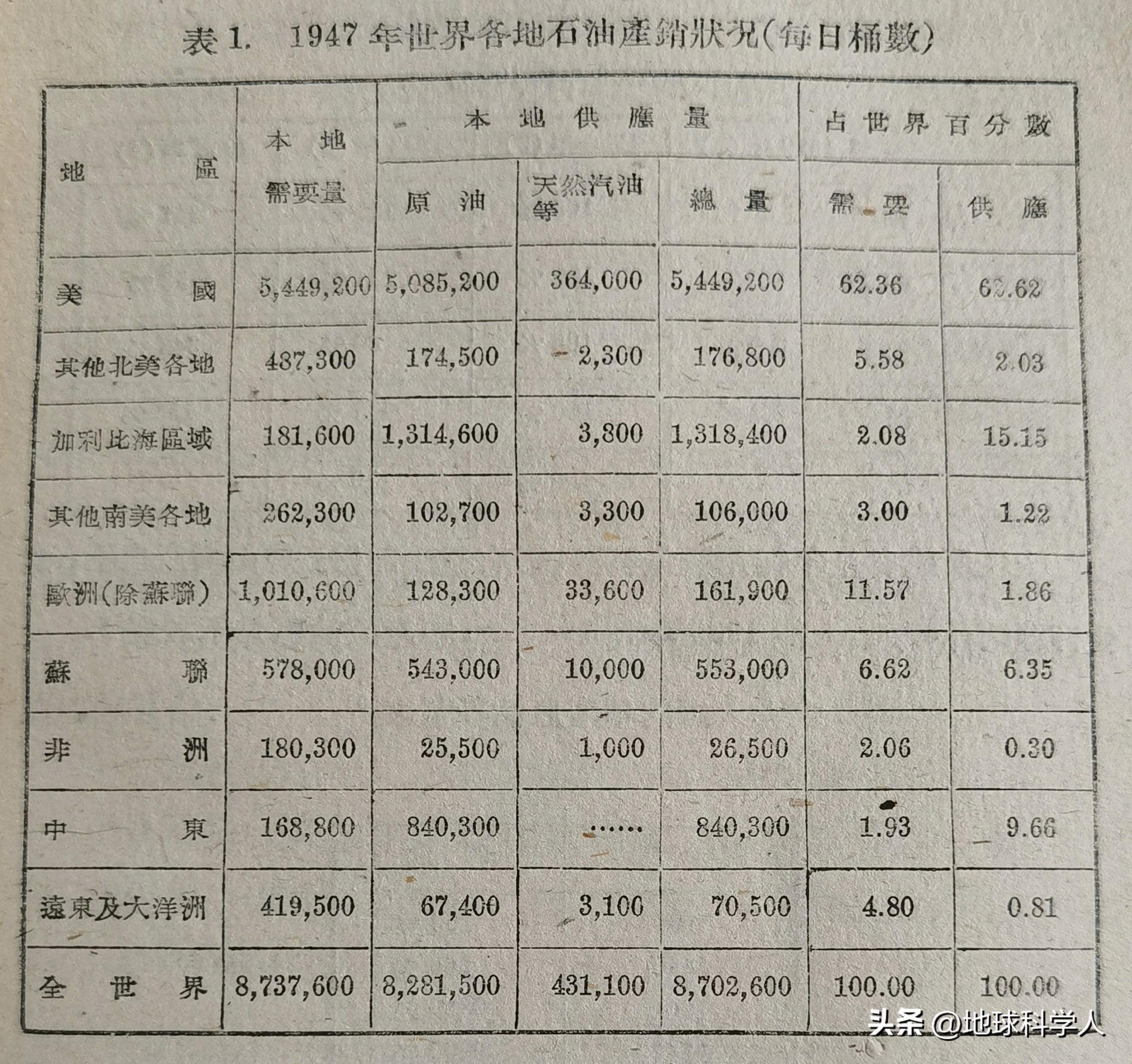

《石油地质学》教材插表丰富,表1为世界各地石油产销状况

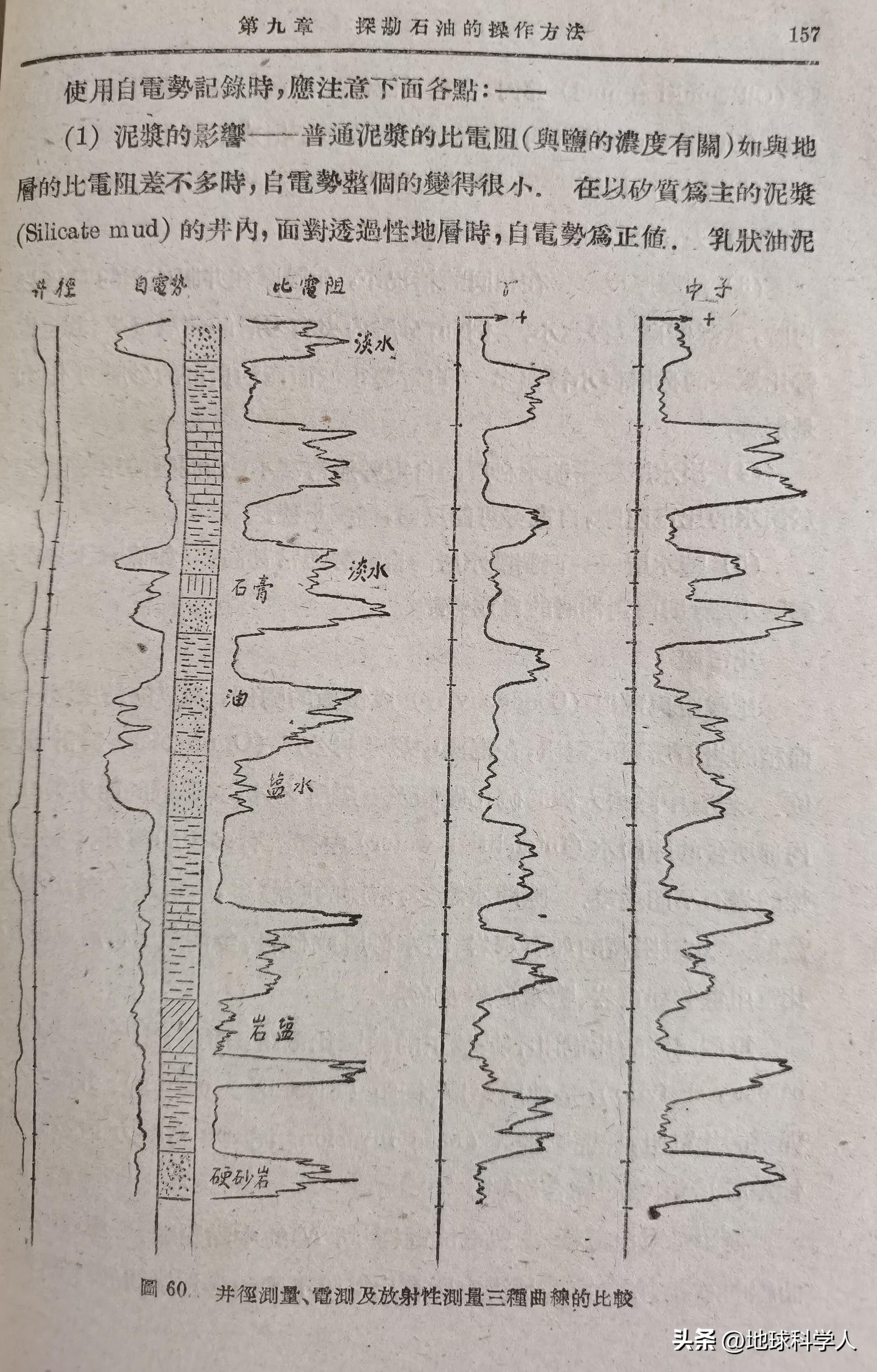

《石油地质学》教材插图丰富,图60为不同岩性测井曲线的比较

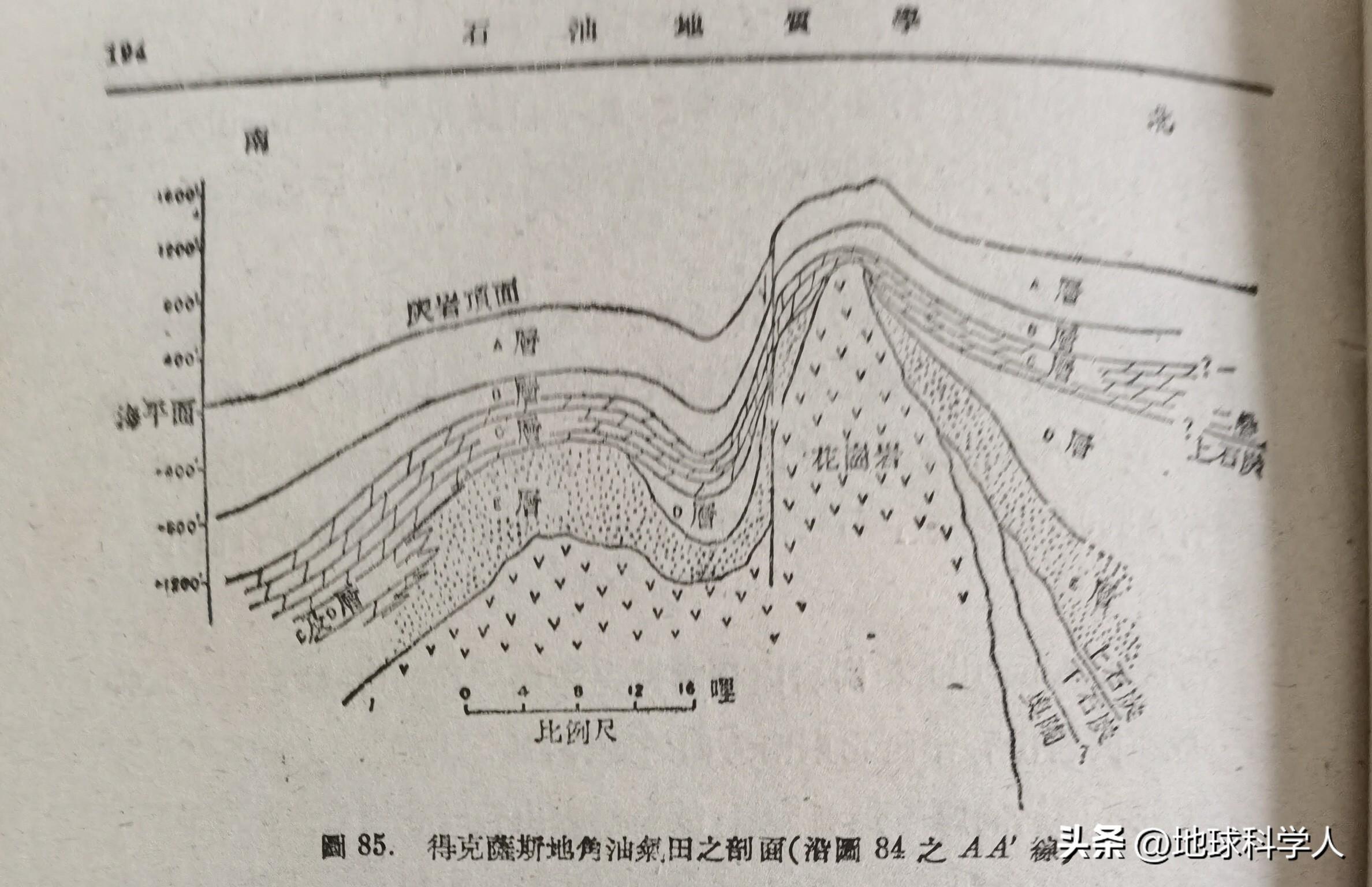

《石油地质学》教材油气田实例丰富,图85为德克萨斯地角油气田剖面

第一章 总论

石油

石油地质学

石油的重要

石油工业

世界石油供销情形

中国石油供销情形

边际利润状况分析

第二章 石油的性质

颜色

嗅味

比重

黏度

石油的旋光性及萤光性

石油的化学成分

石油的杂质

名词解释

原油分析

第三章 石油生成学说

无机生成学说

有机生成学说与生油层

有机体变成石油的说法

第四章 储油岩层

空隙率

岩石空隙的种类

储油岩层的性质

储油岩层的种类

空隙率的确定

第五章 石油游移理论

渗透率

交替理论及贾明原理

石油的初步游移

石油的二次游移

游移的距离

第六章 石油储集的理论

绪论

封闭

背斜层

构造封闭

地层封闭

构造地层封闭

油层压力

地层水

构造的起源

盐丘

石油储集的地质时代

第七章 油田分类法

大构造带与油田地位有关的分类法

油田地层时代的分类法

油田封闭成因的分类法

封闭形式的分类法

第八章 探勘石油的经验指示

地面指示

定碳比理论

地层年代

地层性质

构造

第九章 探勘石油的操作方法

地面地质探勘

地球物理探勘方法

地下地质方法

其他探勘方法

第十章 油田举例

世界的油区

油田举例(10处)

第十一章 采油地质学

绪论

压力保持

二次采取

井距的讨论

第十二章 油气藏量估计

油藏量估计

气藏量估计

凝结油量的估计

该教材统一了某些术语,如将“水成岩”统一改称“沉积岩”。引用了大量油田勘探实例,图文并茂,资料丰富,循序渐进,体系完整,这对于我国第一本《石油地质学》教材来说,非常难得。

三、孟尔盛对石油工业的突出贡献

1.将光点记录地震勘探技术应用于松辽盆地

1960年后孟尔盛随新疆地震队参加松辽会战,松辽地震会战期间,他任技术总负责,大家亲切地称呼他为“孟总”。根据松辽低洼多雨的大草原特点,他提出冬季地震会战的战略,改排列端点激发为中点激发,野外地震技术上采用所谓“两高两低”方法,从而使光点记录面貌大改观,地震会战成绩卓著,光点技术得到充分发挥,大大加快了拿下松辽盆地的步伐。蒋凤仙老师至今还记得1962年孟总视察地震队了解地震记录质量时,向他汇报的往事。

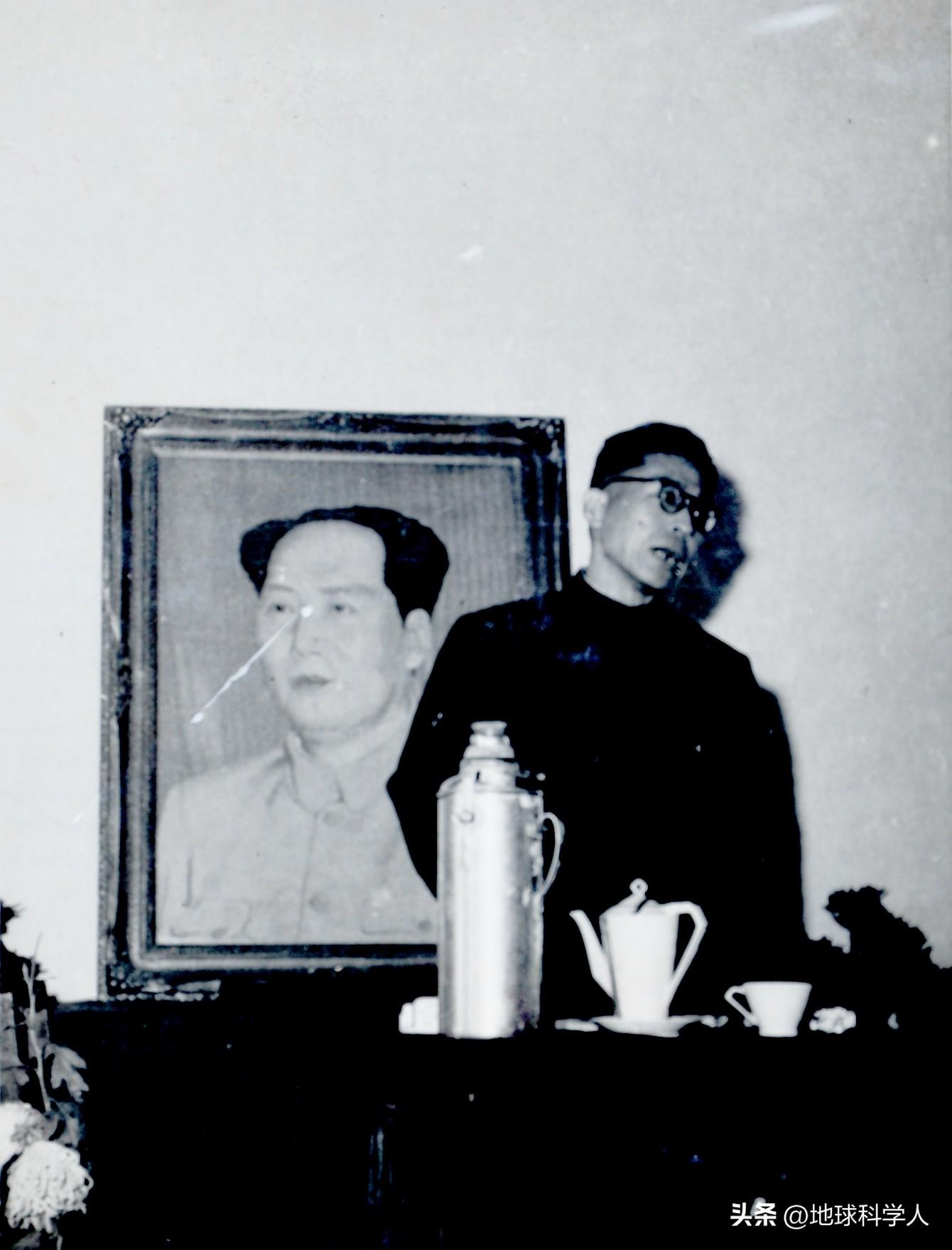

大庆会战期间孟尔盛先生作报告(照片据长江大学)

2.推广多次覆盖技术结硕果

上世纪70年代,孟尔盛先生任华北地区石油物探总工程师,在华北地区全面展开了多次覆盖技术,发现了任丘古潜山等油田,后多次覆盖技术很快在石油系统推广应用,又发现了二连等油气田。1985年孟尔盛作为主要负责人完成的科研项目“数字地震勘探技术的应用与发展”成果获国家科技进步一等奖。

2000年物探、地质四英豪相聚于新疆伊宁,左起李庆忠、袁秉衡、孟尔盛、查全衡(照片据查全衡,2008)

3.积极推进国内外学术交流

特别是孟尔盛先生80年代担任中国石油学会地球物理专业委员会主任期间,将国内外学术交流推进到一个新阶段。国内外学术交流不仅制度化,而且还和美国勘探地球物理学家学会建立了正常的交往关系,签订了长期合作协议,为培育中美两国地球物理学家友谊,促进两国地球物理学术交流做出了巨大贡献。1992年,美国勘探地球物理学家学会为表彰他对物探技术进步所作的贡献,授予他终生会员的称号;1996年科罗拉多州矿业学院为表彰他作为中国石油先驱所作的贡献,设立了以孟尔盛命名的奖学金;2005年,科罗拉多州矿业学院又授予他荣誉博士学位。

2005年12月孟尔盛在科罗拉多矿业学院获得荣誉博士学位(据《地球物理勘探》编辑部,2007)

四、孟尔盛简历

1921年8月21日 出生于江苏省姜堰市(原泰县)蒋垛乡孟湾村。

1937-1940年 在前中央工业学校电机科学习。

1940-1942年 在广西桂林中央无线电厂任技术员。

1942-1946年 在交通大学唐山工学院(今西南交通大学)矿冶系学习,获学士学位。

1946-1948年 在上海原中国石油公司勘探室任工程师。

1948-1949年 在美国科罗拉多矿业学院物探系学习。

1950-1953年 燃料工业部石油管理总局勘探处工程师、北京石油工业专科学校任课教师。

1953-1960年 在西北地区工作(西安石油地质局、玉门石油局、新疆石油局)负责地球物理勘探技术工作,任地球物理处总工程师等职。

1960-1962年 在石油部松辽石油会战中任物探总工程师。

1962-1964年 任东北石油学院勘探系主任、教授,大庆研究院副院长。

1964-1973年 任华北地区石油物探总工程师。

1973-1988年 任石油物探局总工程师。

1988-2007年 退休后主要从事中国石油学会(物探专业委员会)工作。

2007年9月4日,因病逝世,享年86岁。

五、建议

翁文波、孟尔盛、陆邦干三位前辈为长江大学组成院校之一江汉石油学院的创始人,也是地球物理学科早期的奠基人。为弘扬石油精神,铭记前辈业绩,激励更多的长江大学学子奋发向上,献身祖国的石油事业,建议在长江大学武汉校区石油文化广场,建立长江大学组成院校江汉石油学院创始人、地球物理学科早期奠基人翁文波先生、孟尔盛先生、陆邦干先生的雕塑或铜像。

感谢蒋凤仙老师提供珍贵的照片资料!

参考文献

[1].著名地球物理学家 孟尔盛[J].石油地球物理勘探,1989(03):367.

[2] .程金箴.我国著名地球物理学家孟尔盛获SEG“终生会员”称号[J].石油地球物理勘探,1993(01):127.

[3].美国科罗拉多矿业学院授予物探局原总工程师孟尔盛特别荣誉──设立孟尔盛奖学基金[J].石油地球物理勘探,1997(01):26.

[4] .D.Proubasta .孟尔盛[J].石油知识,1999(02):11-13+48.

[5].矢志不渝地致力于中国石油物探事业——祝贺孟尔盛先生80岁寿辰和置身石油物探事业55周年[J].石油地球物理勘探,2001(05):650.

[6].东方地球物理公司专家———孟尔盛[N]. 中国石油报,2005/07/13(006).

[7].沉痛悼念孟尔盛先生[J].石油地球物理勘探,2007(05):611.

[8].邓力群,马洪,武衡主编,当代中国的石油工业[M],北京:中国社会科学出版社,1988.

[9].张玉清主编,江汉石油学院校史[M],北京:石油工业出版社,2000.

[10].查全衡,茫茫大地找油漫记[M],北京:石油工业出版社,2008.

本文本人首发于2024-05-13 00:51· 今日头条@地球科学人

https://blog.sciencenet.cn/blog-1144913-1434567.html

上一篇:怀念陈国达先生

下一篇:1966年“三院一校”湘鄂西地质详查之大庆石油地质学校地质队